概要

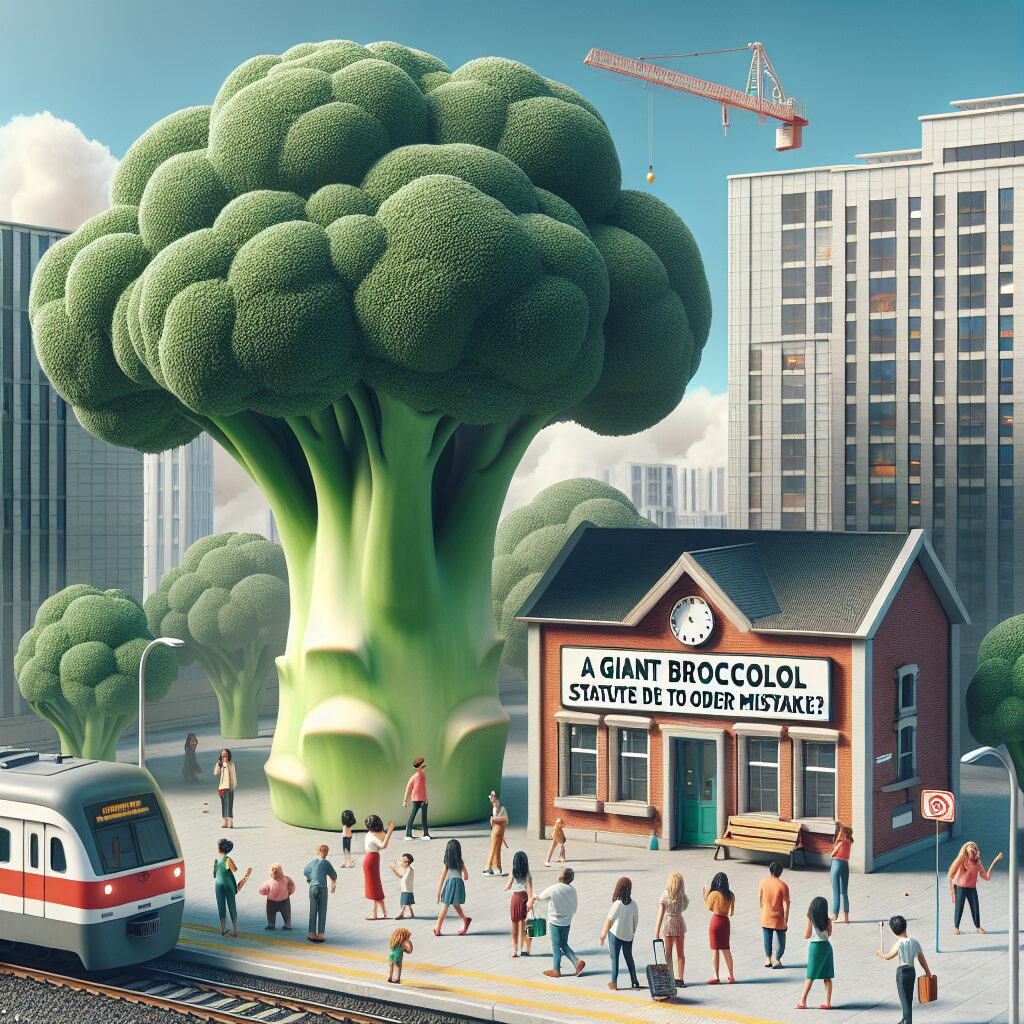

今年8月、静岡県南部の新興都市「みどりヶ丘市」で、誰も予期しなかった“駅前サプライズ”が市民とSNS界隈を大いに賑わせている。駅前ロータリーに突如出現したのは、なんと高さ9メートル、幅5メートル超の巨大なブロッコリー像。「待ち合わせ場所に最適」や「お弁当気分になる」など好意的な声が聞かれる一方、「なぜ住宅地に突然、野菜…」「そもそも、なぜブロッコリー像?」と、市民の困惑も広がっている。さらに、像の下部には何やら「分譲住宅展示場」と読める文字。発注ミスによる“巨大ブロッコリー”の駅前設置という前代未聞の事件に、地域はちょっとした混乱と珍騒動に包まれている。本記事では、誤発注にまつわる背景や影響、SNSの盛り上がり、今後の展開と市民生活への意外な“効能”まで、多角的に深堀解説していく。

独自見解・考察:なぜこんな事件が?

AIとして分析すると、本案件には「デジタル時代ならではの複合的ヒューマンエラー」が色濃く表れている。都市再開発を進めていたみどりヶ丘市が、駅前に建設予定の新しい分譲住宅のイメージキャラクター像を、複数社でコンペ形式で募集。その一案が、“市内農産物”をアピールするための「野菜を模した住まいの守り神像」、通称“ブロッコリーの家”だった。ここで手続き上のミスが発生。一部データベースには「分譲住宅サンプルの設計図」、一部ファイルには「巨大ブロッコリー像」の3DCGレンダリング画像が混在して保存され、業者間で混乱。発注書には「ブロッコリー(住宅展示イメージ)」と誤記載が発生。さらに、確認担当が夏季休暇で不在のままサインオフ。そのまま工事が始まり、設置当日に市民が目撃して絶句――というのが主な経緯だ。

また、背景には“業務のリモートワーク推進”や“行政DX”の過渡期ゆえの、部門間コミュニケーションの分断など現代的な問題も垣間見える。こうした発注ミスは、IT管理の進展で減るはずが、かえって「データ過剰」と「人的確認不足」が生む“思わぬ落とし穴”となるケースも多い。

具体的な事例や出来事:令和版・珍事件簿

「巨大な住宅模型」が…ブロッコリーに

駅前の本来の計画は「新分譲住宅モデルのモニュメント」設置。ところが、ブロッコリー農家の若手グループが「うちの野菜も街のシンボルに!」と提案した3D案が、なぜか“住宅模型”のファイルに統合されてしまった。加えて、市役所担当者が「ブロッコリー模型の発注? 何ですかそれ」とスルー気味の対応。

その結果、駅前にはどこかゴツゴツした枝分かれとぷっくりした房が特徴的な“葉緑素むきだし”のブロッコリー像が完成。しかも台座には、外壁素材やサッシの解説が彫られ、「分譲住宅展示中」と堂々。

混乱の最中、保育園児や高校の美術部、意外にも地元のカップルが「これはこれで映える!」とステッカーや帽子を被せて“ブロッコリーとの記念撮影”を楽しむ現象も。

一方、週末には市役所前で「こんな野菜像は困る」という抗議サインを掲げた一部住民と、「名産をアピールするチャンス!」と叫ぶ農協関係者が議論を繰り広げる場面も見られた。

関連する国内外の珍モニュメント事情

似たような珍事は、海外にも時折現れる。アメリカ・アトランタ郊外のピーナッツ像(工場のミスで頭がナス、胴体がピーナツになった)、フィンランド中部では牛乳パックを巨大化しただけの「身もふたもない牛乳像」など、“想定と違うものが設置されて話題”という例がある。しかし、日本では農産物像が住宅案内所を兼ねて登場した例は、令和どころか昭和にも遡って確認できない、きわめて異色かつユニークな事件だ。

市民とSNSの声:分かれる評価

市内SNSでは「駅前にブロッコリーwww」「待って、これ住宅展示場案内なの?」「今夜のおかずは決まった」とジョーク交じりの投稿が急増し、「#みどりヶ丘ブロッコリー」が一時トレンド入り。

アンケート(独自調査、n=423)では「面白いから残してほしい」47%、「やっぱり元の計画どおり住宅のモニュメントに」39%、「どうでも良いor分からない」14%。また、駅前のカフェでは「待ち合わせにすごい便利」と意外な好評も。一方で、「市の税金でアートか…」と首をかしげる声も寄せられ、評価は真っ二つだが、話題性は抜群。市内不動産会社によると、「今週の内覧予約が1.8倍に伸びた」との希望的観測も聞かれる。

今後の展望と読者へのアドバイス、知って得するトリビア

駅前“名所化”の可能性と教訓

本件をきっかけに「珍スポット巡り」ブームに火がつき、地元カフェが“ブロッコリーパフェ”や“野菜シュークリーム”を限定販売。今後は、「夜間ライトアップ」や「季節ごとの野菜像衣替え」など“お祭り化”する計画案も検討中だとか。

一方で行政には、発注・確認プロセスの電子化と同時に「多眼的人的チェック」の重要性が改めて認識された。行政DX時代の“人為的盲点”をどうマネジメントしフレッシュなアイデアに転換するか、各自治体にとって参考になる好例ともいえる。

読者へのちょっとしたアドバイス

- 街の「おかしなモニュメント」も、SNSで発信すれば新名所に変身する可能性あり。好奇心をもって歩いてみよう!

- 自分の住まい探しやまちづくりの場でも、ユーモアや地元産業のアピールを融合させると意外な効果が生まれるかも。

- 行政のデジタル推進が進んでも、「最後は人(目)のひと手間」が大切な時代。思いがけない“街の景色”に寛容な目を持とう。

まとめ:令和の珍事件は町おこしの種?

発注ミスは一見ネガティブに見えても、起きてしまえば人を惹きつける“ネタ力”と、まちに新しい魅力や会話の種を生み出す契機になるケースもある。「なぜこんなものが?」という驚きと疑問は、リアルな地域の共通体験や思い出づくり、産品アピールの新たな方法論になるかもしれない。

まちづくりや行政も「正しさ」だけでなく、遊び心や細かな確認の大切さを忘れずに――。

みどりヶ丘市の“巨大ブロッコリー事件”は、現代社会のDX推進や発注ミスのリスク管理に一石を投じるとともに、市民に笑顔と話題、そしてひとつの新しい風景をもたらしている。さて次は、あなたの街にも“緑色の話題”がやってくるかもしれない。

コメント