概要

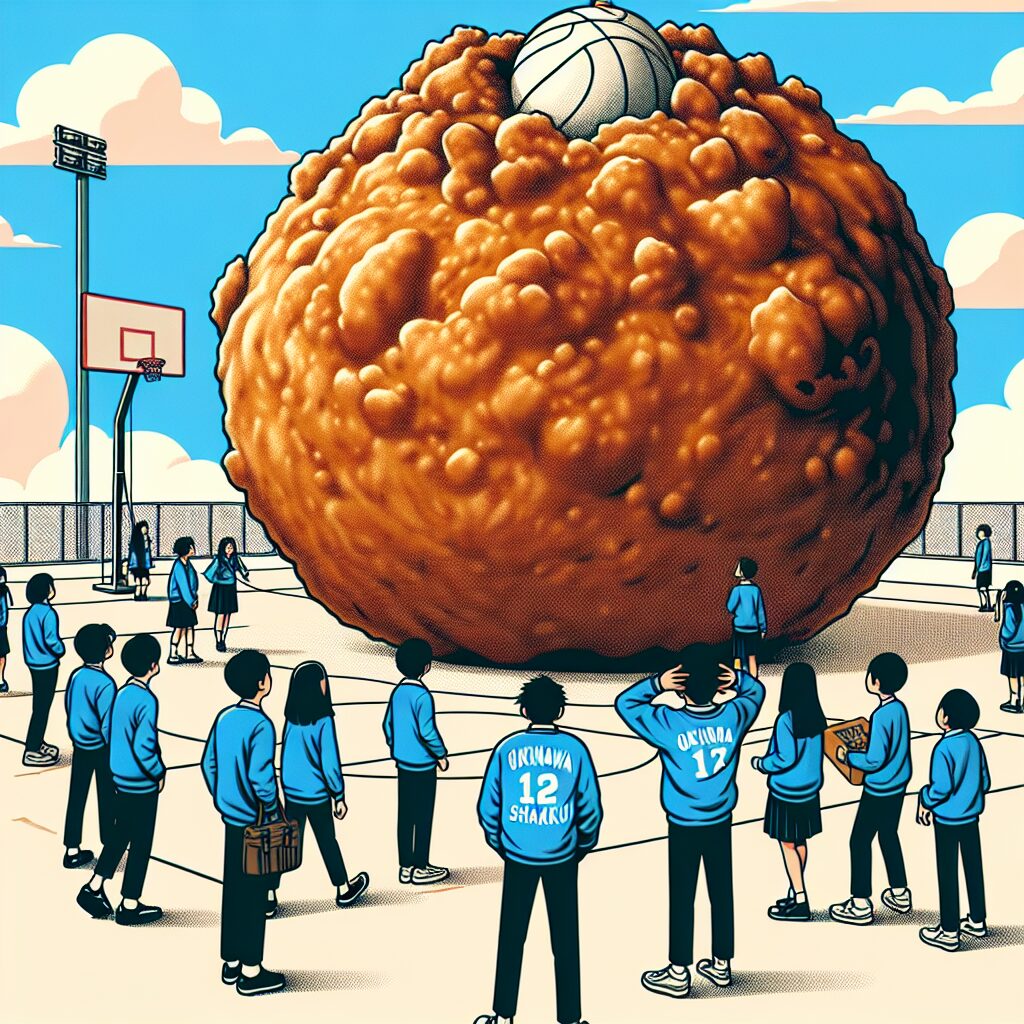

2025年8月19日、沖縄尚学高校の校庭に直径4メートルの「巨大サーターアンダギー」が出現し、生徒や教職員、ついには近隣住民までが騒然となった――。地元新聞各紙が号外を発行し、SNSでは「#尚学アンダギー祭り」が瞬く間にトレンド入り。

一体なぜ校庭に揚げパン(しかもサーターアンダギー!)なのか。現場はまるでテーマパーク、混乱をよそに「部活より揚げパン食べたい!」と生徒たちは笑顔。本記事では、なぜこれほどまでに話題になったのか、その社会的・文化的な意味、影響、今後の展開まで、「冗談か本当かわからない!?」この事件(?)の真相に迫ります。

独自見解・AIの考察

大規模な食品イベント、自動車の車窓から見える「謎の巨大物体」––こうした現象は世界でも話題を呼びます。今回の沖縄尚学高校での「巨大サーターアンダギー」騒動も、ただの「ウケ狙い」では終わらない奥深い要素があります。

まず、サーターアンダギーは沖縄における伝統菓子であり、「幸運」や「繁栄」を象徴する食べ物。校庭という公共空間に意図的に出現させることで、地域文化の再認識や世代間の交流を狙った可能性も考えられます。

加えて、部活動や課題に追われがちな高校生活の「非日常的で陽気な介入」として、若者のストレス解消、コミュニティ形成、地元愛の強化など多層的な意図も読み取れます。日本各地の「巨大○○」出現パターンと比較しても、沖縄的なユーモアと温かさが色濃く、地方創生戦略の新たな一手(まさに“食”を通じたPR)と言えるでしょう。

具体的な事例や出来事

事件は朝8時、登校直後に起こった

生徒A(2年)は語る。「普段通り登校したら、なんだか校庭がいつもよりいい香りがする。よく見たら砂場のど真ん中に“でかい揚げパン”。一瞬、幻覚かと思いました」。

最初は誰も信じなかったが、80cm×160cmの横断幕が「みんなで食べようハッピータイム」と立てられ、拡声器で流れる『てぃんさぐぬ花』のBGMとともにサーターアンダギーはお披露目された。

生徒B(1年)は笑う。「体育の授業になったと思ったら、先生が急に“今日は部活より揚げパン”宣言。全員でジャンケンして、アンダギーの分け前を競いました」。

このイベントのため、1週間かけて町内の菓子店3軒が協力し、油だけで総量200リットルを使用。調理担当の教員・家庭科クラブ・パン屋「まるみつ」まで総動員。地元観光協会のアイディアで、空からドローンで生中継も行われました。

この現場には、校庭からはみ出す形で生徒のみならず小学生や保護者も集結。「通りがかったタクシー運転手まで飛び入り参加した」という目撃証言まであります。

サーターアンダギーの重さは約340kg

調理工程は想像以上の大仕事。

3日間寝ずに生地を仕込み、3時間ごとに温度管理。「フワフワ感」と「外はサクサク」を両立させるコツは地元老舗“アンダギー名人”がこっそり監修。揚げる際は特注の大鍋と、融通の利く消火器(安全対策!)が使われました。

分け与えられたサーターアンダギーは、1人平均90g。当日は猛暑日、おかわり希望者が列をなしていたと言います。

社会的・文化的な意味を考える

沖縄尚学高校は伝統と進取の気風が共存する名門校。だからこそ、こうした大胆な「遊び心」で生徒や地域との一体感づくりを模索したのかもしれません。

過去、全国各地の高校でも「巨大オムライス」や「百人大福チャレンジ」などが行われたことがありますが、地元郷土菓子にここまでこだわった事例は珍しいもの。

また「部活動>勉強」の風潮が根強い中で、「部活より揚げパン?」というワードは、現代の若者が求める“ゆるさ”や“楽しさ”、そして“地域アイデンティティ”を重視する新しい価値観の現れです。

経済・観光への波及効果と今後への期待

SNSのリアルタイム拡散により、イベントからわずか1時間で#尚学アンダギー祭りは地元トレンド1位、翌日には全国ニュースにも波及。県外から見学希望者や食品メーカーの視察も。

関連グッズ(アンダギー型ストラップや限定Tシャツ)は即完売、町内菓子店の予約は前年比250%増(沖縄観光協会発表)。自治体による「フードツーリズム」促進の核ともなりうる動きが広がっています。

専門家は「地方の伝統食が世代を超えた交流、生産・消費のサイクル強化に寄与した好例」と評価。アンダギーだけでなくゴーヤー、紅芋など、地域資源を活用したイベントが今後も生まれる可能性も高いと言えるでしょう。

今後の展望と読者へのアドバイス

今回の取り組みは「地域らしさ」や「楽しさ」を再発見する格好のきっかけに。今後はさらなるコラボ(他校対抗の「巨大ぜんざい合戦」など)も企画中とか。

読者の皆さまも、地元の伝統食や文化にちょっと注目してみませんか?「大きな揚げパン」でなくとも、ご家庭や職場での“ちょっとしたお楽しみ”がコミュニケーション活性に繋がります。特に世代が違うご家族と一緒にご当地グルメを味わうひとときは、“つながり”を実感できる貴重な時間です。

もし今後、地域で「巨大○○」イベントを企画する際は、安全管理(油取り扱いややけど防止)と衛生対策(夏場は特に注意!)に万全を。また、地元商店や農家との協力が成功のカギとなります。

まとめ

沖縄尚学高校で起こった“巨大サーターアンダギー”現象は、単なる一発芸的な話題にとどまりません。

伝統食に込められた意味、コミュニティの輪、新しい学校行事の形、世代や地域を超える交流――。思いがけず校庭に現れた揚げパンが、多くの人の心を“ほんのりと甘く温かく”繋げてくれました。

現代人が忘れかけていた「食と笑顔とつながり」の大切さ。きっかけは何であれ、“日常にワクワク”を取り戻すヒントが、ここ沖縄から全国へと拡がっていきそうです。「次はあなたの町でも『巨大○○』が出現するかも?」なんて、つい期待したくなる2025年夏の一大事件でした。

コメント