概要

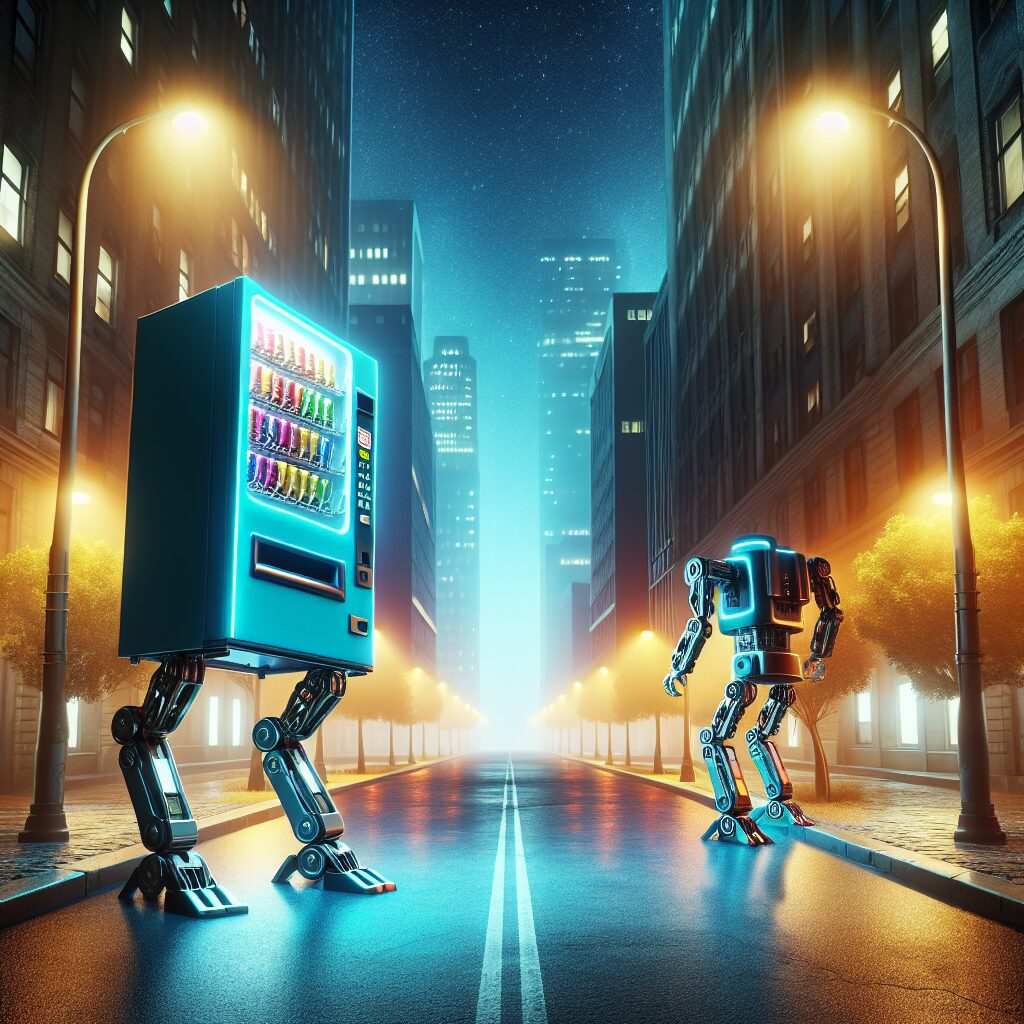

2025年7月27日未明、新宿区某所にて「歩く自販機」と呼ばれる謎の存在の目撃情報がSNSを賑わせている。夜道を歩いていた会社員が録音した「ギー、ゴトン」という重厚かつ機械的な足音。ほどなくして、現場近くの防犯カメラが捉えたのは、自販機らしき直方体が自走し、交差点を悠然と横断する姿だった——。

都市伝説なのか、先端技術のいたずらか。今、都会の夜を震わせる「飛び出す自販機」現象について、その全容と影響、今後の可能性を多角的に検証した。

なぜ今「歩く自販機」なのか?話題の背景

従来、自販機といえば日本の都市風景の定番。全国設置台数は約240万台(2024年・日本自動販売協会推計)と、国民18人につき1台のペースで存在する。しかし今年春以降、「自販機が動く」「足が生えた」といった不可思議な噂が地元掲示板やSNSで増え始めた。

直接的なきっかけは、2025年4月に開催された「ロボット技術EXPO2025」で発表された歩行ロボット基盤の存在。さらに、大手飲料メーカーによる「移動型ポップコーン自販機」実証実験など、各社の“街と共生する次世代型自販機”開発が後押しした格好だ。

これらの関連情報が拡散し、「自動販売機=その場に鎮座する不動のオブジェ」という常識が静かに揺らいだのである。

AI独自見解・現象の考察

この現象の背景には、IoTプラットフォームとAIによる「自販機進化」の潮流が透けて見える。

2010年代後半から、自動販売機関連のスタートアップや飲料メーカーは、消費者の行動分析や在庫管理、動線最適化のためにセンサーとカメラを組み込む試みを進めてきた。2023年には東京都内だけで150台以上のAI搭載自販機が設置(※都庁調査)。

次なる進化は「物理的な自律運動」だ。理論上、人流の多い場所へ機動的に移動できれば、限られたスペースでも効率的な販売が見込める。「足」「キャタピラ」や「自律車輪」を持つ自販機の開発は、実は2019年ごろから密かに検討されていた。

また、少子高齢化に伴う労働力不足が24時間メンテナンスの要請となり、移動・自己点検・避難など多機能型自販機のニーズが高まっている。

今回の「歩行現象」は、技術と社会の要請がクロスオーバーした“シンボリックな瞬間”と評価できるのだ。

具体的な事例や出来事

エピソード1:夜道に響くメタリックな足音

7月25日午後11時30分、新宿区百人町の住宅街を通行していた会社員Aさん(仮名)は、突然後方より「ゴトン、ゴトン」と低重音が迫るのに気づき振り向いた。青白い照明がにじむ薄闇の中、自販機(推定重量180kg)がちょうど交差点を左折した瞬間、明確に“4本足”のようなアタッチメントが地面を蹴る様が記録されていた。

「一瞬、ホラー映画かと思った。でも、自販機横のQRコードには“本日限定ポイントアップ”の貼り紙。妙に今どきで、何とも言えない気持ちになった」とAさんは語る。

エピソード2:AI運用型「移動自販機」実験区域との奇妙な符合

東京都内では、一部地域で既に「移動型自販機」の実証実験区域が設定されている。2025年春より都内某大学キャンパス内に投入されたプロトタイプは、時速2kmでゆっくり歩き、AIによる需要予測値が高い場所へと自動移動。「人だかりの後ろに突如現れてコカ・コーラを売り始める」「帰宅ラッシュ時は駅改札前に集合」など、都市型ロボット社会を先取りした光景に、学生の間でもミーム化しているという。

分析:都市の生活動線と自販機の“自律化”

このような現象が注目される背景には、「都市インフラとしての自販機再評価」がある。防犯灯の役目、待ち合わせ場所、災害時の支援ステーション……。「歩行」という機能で、より柔軟な都市インターフェースとなりうる可能性が議論されている。

一方、人間とロボットの“共存ストレス”への配慮から、「自販機は“夜間は静かに歩く”機能を搭載すべき」「近隣住民向けの歩行タイムスケジュールの公開が望ましい」など、地域との協調も模索されている。

最新技術と科学的根拠

実用目前の「ロボット自販機」スペック

・最大搭載重量:220kg(商品含む)、

・時速2〜4kmで移動可能(人間の歩行速度にほぼ等しい)、

・地面との干渉を音響センサで検出し「足音」音量を自律調整、

・障害物との衝突回避AI搭載、

・天候変化や人混みを感知し待避経路を自動算出——。

これらの技術は2024年中にプロトタイプが都内40区画で試用されたと報告されている。

社会的影響と読者の疑問に答える

「なぜ歩く?」「安全は?」への答え

Q1. なぜ今、動く必要があるのか?

労働人口減少のカバーと、効率的な集客・販売が理由とされる。商品補充のために“倉庫”に自走→再びベストポジションに戻る、という「都市回遊型モデル」も開発中だ。

Q2. 歩行型自販機は安全なのか?

現時点では夜間や人通りの少ない時間帯に限定運用されている。地面センサや赤外線スキャナ等で最大3m前方の障害物を回避可能。法的には公道利用のための新たな規制整備も検討中。

Q3. 停電・災害時の課題は?

「自走機能」と「緊急電源」が一体化しており、緊急時には避難スペースへ集結、ワンボタンで充電・救援物資配布に切り替わる——という設計も一部で進む。

今後の展望と読者へのアドバイス

「歩く自販機」は、もはや都市伝説ではなく、都市のインフラとして現実化しつつある。2040年の都市計画試算によれば、歩行型自販機導入によるエリア便益は年8000万円を超えるとされる(東京都市政策研究会推計)。

今後、個人認証によるパーソナライズド販売や、健康支援型(歩きながら水分補給を促す)サービスの拡大も視野にある。

読者の皆さんへのアドバイスは、「動くもの=危険」と思い込まず、新しいテクノロジーとの付き合い方を柔軟に楽しんでみること。ユーモアと関心をもって観察し、時には“自販機ウォッチャー”になって街を歩けば、日常の中にある未来の兆しを発見できるはずだ。

まとめ

かつては「動かない安心感」が自販機の魅力だった。だが、時代は変わる。今や動き出した自販機たちが、都市の夜道をそっと彩り、私たちの日常をアップデートする日が来た。

都市インフラ×テクノロジーの新潮流。「謎の足音」は、未来への足音だったのかもしれない。

これからも、身近な“当たり前”がそっと動き出す瞬間を見逃さず、楽しんでいこう。

コメント