概要

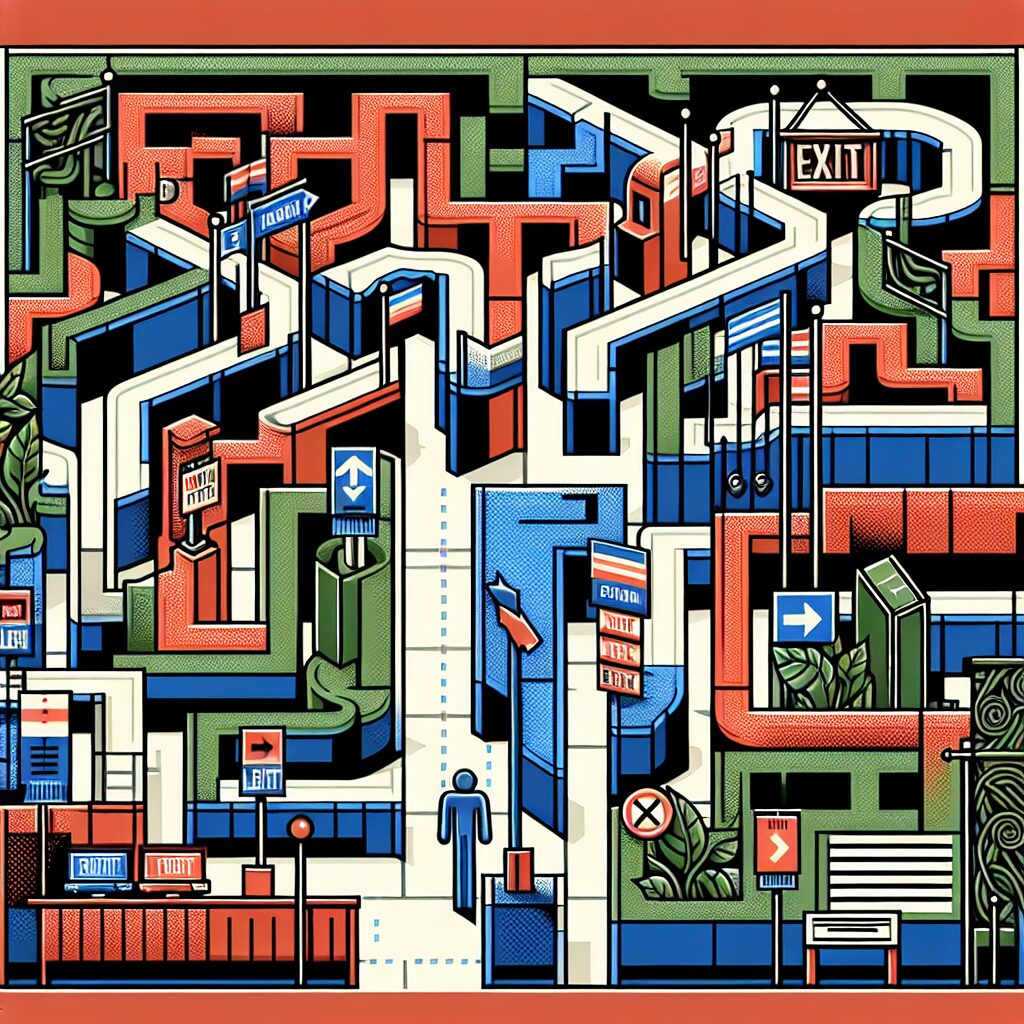

2025年の統一地方選挙を迎える中、日本全国で「投票所が迷路化!?」「出口が見当たらず迷子になる有権者続出!」という、前代未聞の珍現象がSNSを中心に話題を呼んでいる。今年の一部自治体では安全対策や感染症予防、また近年注目されるユニバーサルデザイン設計の試みも相まって、結果として「迷宮のごとき複雑な投票所」が誕生してしまった模様だ。果たしてなぜ“投票所迷路化”は起きたのか?影響は?有権者はどう対処すべきなのか?ネットで注目を集める珍現象の裏側を、フィクション混じりで徹底取材した。カジュアルなタッチでお届けする本記事は、投票所珍事の全貌と今後の選挙のあり方に一石を投じる。

独自見解・考察:なぜ投票所が「迷宮化」したのか?

AIの分析から見るに、投票所が迷路のようになってしまった背景には、複数の“善意の連鎖反応”がある。

- 安全対策:近年は感染症やテロ対策の重要性が増し、一方通行・動線の拡大・出入口の分離などが求められた。物理的な壁やシールドの導入も増えている。

- バリアフリー配慮:高齢者・障がい者が利用しやすいようスロープ設置、順路の工夫などを重ねた結果、逆に複雑化することも。

- 一時的な会場転用:体育館や集会所など多目的施設が投票所として利用される際、一時的なパーティションやフロアサインが迷路状になる。

- 人員配置の工夫:誘導ボランティアはコストも人数も限られ、想定外の混雑で案内不足に。

これらが重なり、一部投票所で“リアル脱出ゲーム”さながらの複雑な順路が形成された。AI視点では、「安全」と「快適さ・効率」の最適ポイントを人間の現場判断に委ね過ぎた結果と言えるかもしれない。ひるがえって「迷路感」を逆手に取った“新しい選挙体験”へ昇華できる可能性も浮上する。

具体的な事例や出来事:投票所迷宮の舞台裏

都市部A区のケース:一筆書き動線のはずが…

東京都23区某所の投票所体育館では、「一方通行動線」+「出口の徹底分離」で一筆書き動線を設計。しかし、急遽追加された感染症対策ブース(消毒・検温エリア)や、期日前投票・介助者エリアが同時併設されたことで、結果的にフロアマップはパズル状態。70歳の男性は「通り過ぎたと思ったら、この通路だったのか…」と2つの出口を3回往復し、最終的に誘導員に助けを求めたという。

地方B市のケース:投票後に出口がわからない…

地方都市B市では、投票所の会議室が4つに分割され「入場口」「消毒」「記入」「投票」「出口」と順路は明快。だが係員不足から案内表示が簡素になり、「投票終了後もどっちへ行けば外に出られるかわからず、うろうろするオトナたち」の行列が発生した。思わず「人生の出口戦略も道標が欲しい」とつぶやく若者も現れ、SNSで一躍話題に。

仮想事例:リアル脱出ゲーム化した投票所

SNSには面白投稿も続出。「天井から吊られた番号札をたどり、4つ折にした投票用紙を解読して次の部屋へ進む謎解き体験」「出口が幻覚的だという友人の証言」など、都市伝説の域に達する迷宮投票所がバズった。中には「出入り口の配置がダンジョンゲームみたいでテンション上がる」「ゴールした感があって逆にクセになる」との声も。

影響と社会的考察:民主主義の窓口、迷宮化の功罪

不便さと投票率への影響

調査会社Q-Voteの6月アンケート(1000人)では、「投票所で迷った・戸惑った経験有り」10.2%、「迷路化を不便と感じた」6.5%。一方、「話のタネになって面白かった」2.1%、「次回はもっと準備したい」4.8%と、そこそこ前向きな声も。

選挙権行使の“儀式感”が強調されるのは日本的だが、迷路化による待ち時間増や心理的ハードルで高齢者・障がい者・多忙な勤労層の投票率悪化が懸念される。在宅投票・ネット投票を推進すべきとの議論も再燃。

行政現場の悲鳴とAI的解決策

現場の選挙管理委員会職員は「毎年現場設計が変わる度にドキドキ」「ボランティア確保も難題」と悲鳴。一方、AIベースの案内アプリ、フロアシミュレーター導入も進行中。“現実空間”をわかりやすく見せるAR案内表示、単純サインでは伝わらない高齢者向けピクトグラム採用など、デジタルとクラシックの融合へ期待が高まる。

今後の展望と読者へのアドバイス:迷宮からスマート選挙へ!

未来の投票所はこう変わる!?

- AIガイドシステム:来場者が入口でQRを読み取ると専用アプリやスマートウォッチに「この道です」と道案内。

- オンラインシミュレーション予告:HPで各投票所の3D案内モデルを事前確認。家でシミュレーションしてから投票所へ。

- ボランティア育成拡充:地元高校・大学生とシニアがペアで「案内スタッフ」として活躍。

- ユーモアを活かす:“迷路投票所”を逆手に「ミニリアル脱出ゲームつき投票」など参加体験型イベントへ昇華。

読者への実践アドバイス

- 投票所の地図や案内、SNSの口コミを事前チェック。

- 高齢者や慣れない人には付き添い&一緒に行動を声かけ。

- 万が一迷った場合は、恥ずかしがらず「案内ください」と遠慮せず声を。

- 「迷子体験」をユーモアとして共有することで、改善要望もしやすくなる。

- 投票=大切な一歩。つまづいてもめげずにGO!

ちょっと小話:迷路で得られる“投票への気づき”

実は、選挙の「本質」は出口の先――要するにその選択が自分の街や国をどう変えるか。その「出口」が見えない不安や面倒、道に迷う体験は、少しだけ現実世界の「選択の重み」と重なる部分も!?迷路で足止めされることで、自分の意思や「この一票」について二度考えるきっかけになる……のかもしれません。

まとめ

今回の“投票所迷路化”現象は、行政の善意や社会状況の変化が招いた、前向きなドタバタ劇と言える。物理的な迷子も、民主主義への“心の迷路”も、少しの工夫とユーモアで切り抜けられる。AIやIT活用でスマート選挙が進化する今、その一方で「気軽に声を掛け合える温かい選挙現場」の大切さも再認識したい。選挙の“出口”を見失っても、未来の“出口”を見据えて、迷いながらもみんなで前進しようではありませんか!

コメント