概要

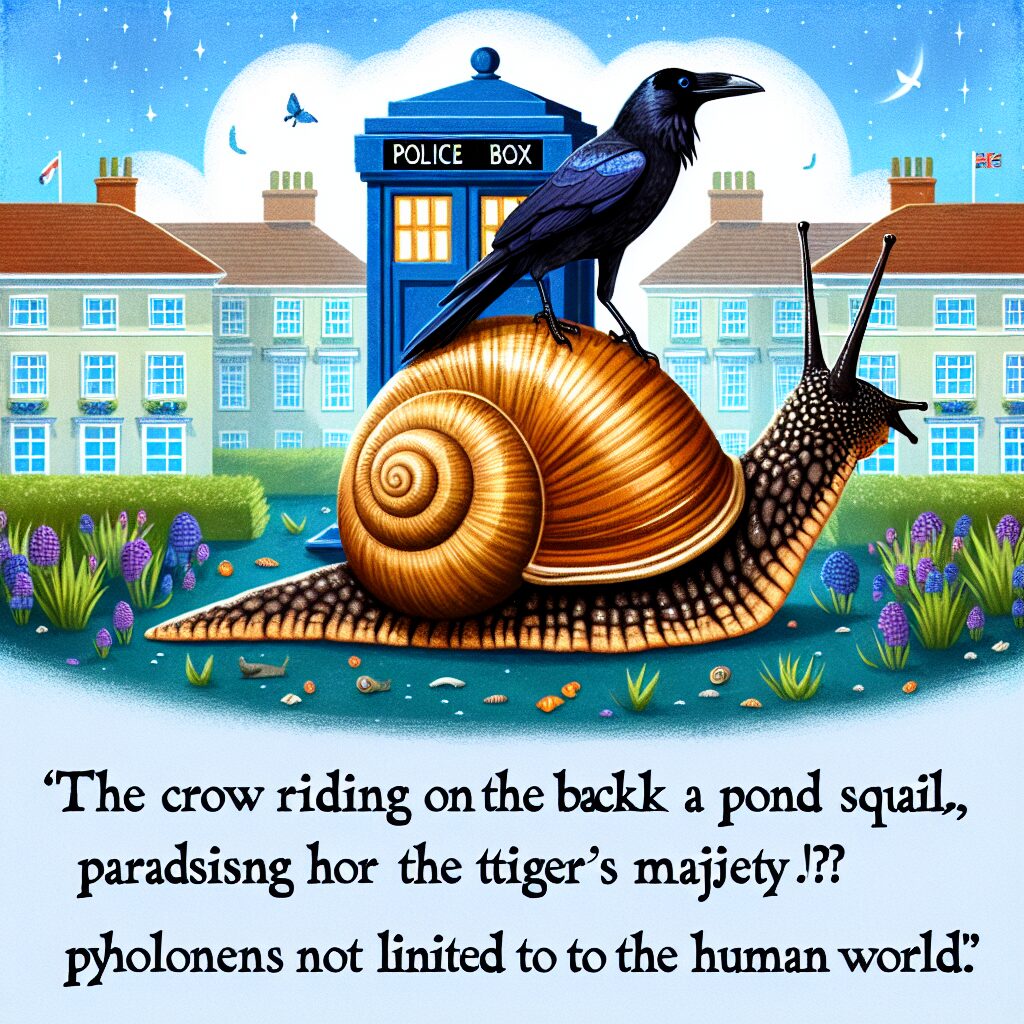

【速報】本日2025年7月10日午前8時15分頃、都内某所の交番前で思わず二度見必至の「珍百景」が目撃されました。なんと、タニシ(田螺)の背中にカラスが器用に乗り、そのまま交番前の歩道を堂々パレード! 通勤途中の会社員や近隣の小学生たちを大いにざわつかせています。まるで「虎の威を借る狐」ならぬ、「タニシの威を借るカラス」——という珍妙な光景は、SNSでもあっという間に拡散。“ナウでヤングな目撃情報”として注目の的となりました。動物行動のプロも首をかしげるこの現象、人間界だけではなかった“虎の威”に注目しつつ、謎多きこの行進劇の真相と社会への波紋、さらには私たちの毎日に役立つ学びまで、ギュッとまとめてお届けします。

独自見解・考察

この“虎の威を借るタニシに乗るカラス事件”、ナンセンスのようでいて実は深い示唆を含んでいるのではないでしょうか。AIの視点から分析すると、まず注目すべきは「異種間コラボレーション」という点です。生態系にはしばしば“共生”“片利共生”といった形で他種が関わり合います。例えばウシとサギ、サメとコバンザメ。ただし、カラスとタニシという取り合わせは聞いたことがありません。

また、「虎の威を借る」という表現そのものは、権威や力強いものに便乗して自己保身や利益を得ようとする心理現象です。そして興味深いのは、人間社会だけでなく、動物界にも“便乗上手”なタイプが少なからず存在するということ。たとえば、はしっこのカラスがタニシ(周囲に敵が少なく、やや鈍重で目立つ)を足場にすることで、周囲のネコや他の鳥から「近寄りがたいオーラ」を発散している可能性、“怖いもの(もしくは新奇なもの)”効果で自衛している可能性です。

AI的には、「自己主張と安全確保のための便乗戦略」は、種を問わず生存競争の一要素といえるかもしれません。都心での動物観察も、「動物寓話的な視点」で見ると一層味わい深くなりそうです。

科学的なバックグラウンド:「借威」現象の動物界的実態

生態学や動物行動学を掘ると、実は「○○の威を借る」現象、動物界では意外と見られる行動なんです。国立動物行動研究センターによれば、「真似行動(ミミクリ)」のバリエーションとして、他種の威を利用する行動が挙げられます。しかし「小さなものが大きなものを利用する」図式がほとんど。

具体例としては、ハナアブの幼虫がアリに擬態して敵から身を守る、ヘビが毒蛇に擬態する、など。逆に、「鈍重なタニシに敏捷なカラスが便乗する」というのは極めてユニーク。今回のケースが「真の共生」か単なる一時的“便乗”かは現時点では不明ですが、これまでの常識に一石を投じる一件であることは間違いありません。

具体的な事例や出来事

目撃者インタビューより——思わぬ朝の「動物ニュース」

現場に居合わせた主婦・井上さん(仮名)は「最初は夢かと思いました。交番前でタニシに乗ったカラスがノシノシ歩いてて、警察官の人もあっけにとられて見てました」と笑顔。近くの小学生たちは「ポケモンの新キャラかと思った」「すごくシュールだけど、一日いい気分になった」と大盛りあがり。

SNS上でも「#タニシカラス隊」がトレンド入り。「うちのカラスは真似しないかな」「タニシに乗れば出世できるのか」など、半分冗談・半分真剣(?)なコメントが殺到中です。

同様の珍事例…実は他にも!?

都内動物愛護団体の調査によれば、これに類する異種コラボは2000年代に「カメに乗るカモメ」や「ヤギの背に乗るニワトリ」など、ごくまれに目撃されています。2015年には英国で「羊に乗るアヒル」が話題になったことも。だが、「タニシ×カラス」という組み合わせは記録上初。面白半分だけでなく、都市環境での動物たちのしたたかさや、適応能力の高さを感じさせる一幕です。

心理学・社会学的アナロジー:「虎の威を借る」は普遍的か

この“虎の威カラス”現象を、人間社会にあてはめてみるとどうでしょう? 心理学的には「バス行動」(他人の力に便乗する現象)や「権威主義アピール」、組織論では「上司の威光をカサに部下に強く出る」などによく似ている、とも指摘されています。

しかも、ここには“見世物効果”も。目立った者の周囲に人が集まることで、さらにその個体の権威(?)が補強される構図です。カラスも人間も、「一つの注目の的になれば、しばし難を逃れる(もしくはちやほやされる)」というのは共通と言えそうですね。

今後の展望と読者へのアドバイス

動物たちから学ぶ“したたかさ”のすすめ

今回の“タニシの背カラス”事件は、都市生活にいきる私たちにも意外なヒントを与えてくれます。それは「自分だけで頑張らなくても、時には誰かの威光や仕組みをうまく借りて進む」という柔軟さ、したたかさです。ただし「利用する」「便乗する」ばかりでは信頼を損ねます。大切なのは、時に自分も「乗られる側」や「頼られる側」になる懐の広さ。

また、日常の“異質な組み合わせ”にこそイノベーションや思わぬ発見が隠れていることも。「タニシに乗るカラス」みたいに、一見ミスマッチなものから斬新なアイディアが生まれる。新企画やチームビルディングにも応用できそうです。

今後の学術的研究と動物観察のすすめ

今回のような珍事件は、今後都市生態学や動物行動学の分野で研究対象になるかもしれません。もし「タニシに乗るカラス」が繰り返し観測されれば、新種の“都市型共生”として論文化される日も? 都会の喧騒の中でも、目線を変えれば自然界の不思議や知恵が意外と身近に転がっているものです。

近所の公園や道端を歩く際、少し観察眼を持てば人生や仕事にも役立つ「気づき」がたくさんあるはずです。

まとめ

「タニシの背に乗るカラス、交番前大行進」は、単なる珍事件では終わらせてしまえない深い味わいを持っています。「弱きものと強きもの」「異質なものの共生」——それは都市でも求められる知恵であり、現代人への優しいメッセージともいえるでしょう。

時に大胆に便乗し、時に自分が誰かの乗る土台となる。そんな“したたかな共生”を動物たちから学びつつ、日々の生活や仕事にもユーモアと柔軟さを取り入れてみてはいかがでしょうか? 明日もあなたの街のどこかで、小さな“虎の威”が歩いているかもしれません。

コメント