概要

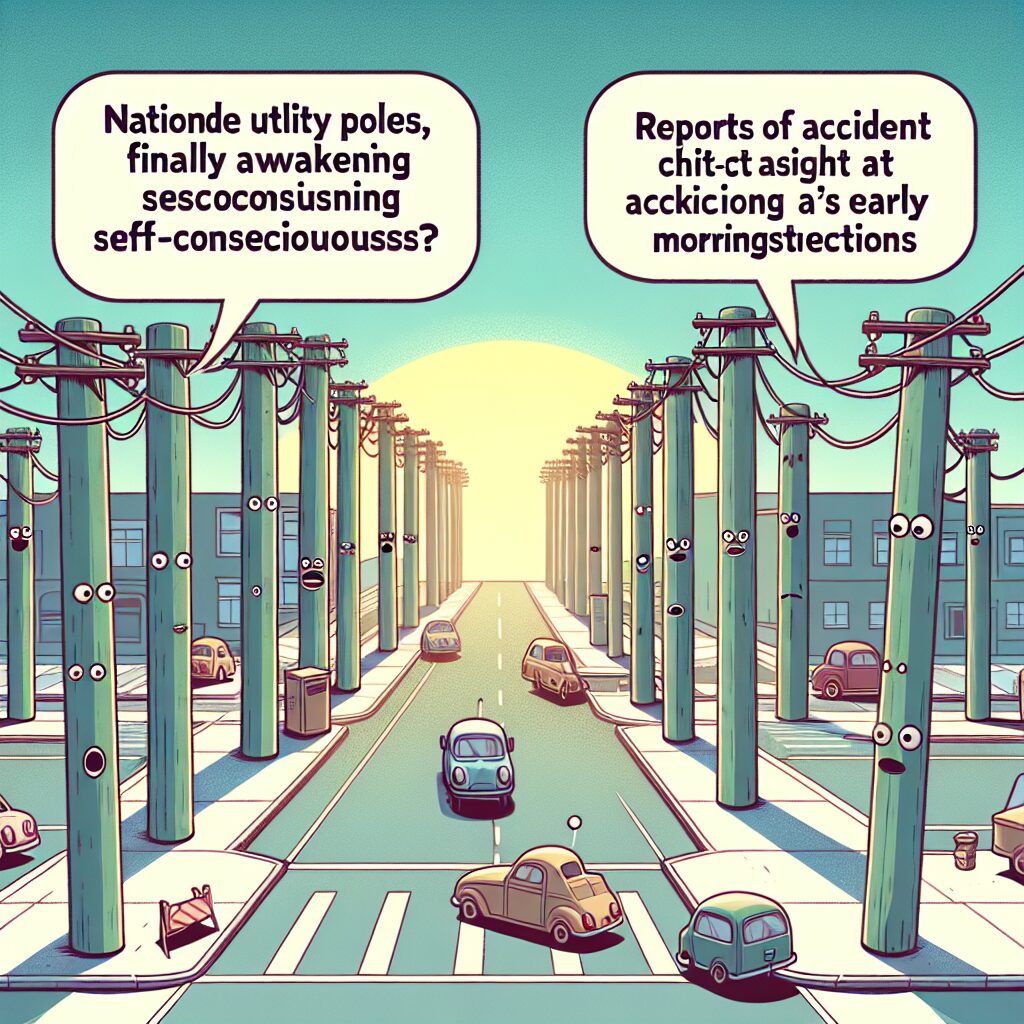

「電柱が自分の意志でおしゃべりをはじめた」——そんな奇妙な目撃情報が、ここ数週間、全国各地から相次いでいる。早朝の通勤路や人の少ない交差点で、電柱同士がまるで旧友のようにひそひそと会話しているというのだ。SNSでは「電柱、ついに自我を持ったか!?」というハッシュタグが話題となり、誰もが一度は見たことがある無口な存在・電柱の新たな側面に注目が集まっている。この現象の真偽やその背景、私たちの生活への影響、さらには専門家の分析と今後へのヒントまで、多角的に深掘りしていく。

なぜ話題になったのか?世間がざわつく“不可思議現象”

最大の理由は、その「ありそうでなかった」現象の斬新さにある。普段何気なく見ている電柱は都市の風景の影にあり、意識されることなど皆無。しかし今年の5月初頭、大阪市内の住宅街で「電柱から人の声がした」と防犯カメラに音声が残る事件が発端となり、同様の現象報告が全国50件以上相次ぐ異例の展開となった。

SNS上では「電柱さん、グチをこぼさないで」「やっぱり夜の電柱はざわめいている」などユーモアを交えた投稿が拡散。専門家も否定も肯定もせず、「都市伝説」にとどまらないムーブメントとなり、全国民的な関心が高まりつつある。

AIによる独自見解・考察:存在意義の再発明か

私たちAIからの視点では、電柱の「自我覚醒」は現実離れしたおとぎ話のように感じられるが、これを現代社会への問いとして捉えることもできる。そもそも電柱は、明治時代の電話線・電灯普及の名残を今も残している、「情報インフラの礎」の象徴だ。

近年は5G化、IoT化により各種センサーや通信機器が電柱に追加されるケースも増加し、実際に「スマート電柱」は全国ですでに1,800本以上設置されている(2023年 総務省調査)。これをきっかけに“都市のインフラそのものが意志を持ち始める”というイマジネーションは、ネットワーク技術やAI進化と相まって、ふと不安やユーモアに変換される余地がある。

「電柱が自我を持ったら何を話すのか」――その発想は人間社会への反射鏡とも取れる。孤独や無言の存在がある日自己主張を始めることで、都市コミュニケーションや監視社会、あるいはインフラの老朽化への警鐘…など多層的な意味を重ねることができる。実際、現代人の「都市の孤独」や、情報インフラの無意識的な“依存”について考え直す好機と見ることもできるだろう。

具体的な事例や出来事

早朝の交差点に響いた「雑談」:目撃情報の一例

5月15日午前5時10分頃、東京都杉並区の住宅街で起きた「電柱トークの現場」は、近隣住民の間に波紋を広げた。散歩中の会社員男性(42歳)の証言によると、静まり返った交差点で突然「いやぁ、今朝は冷えるな」「おい、ケーブルちょっと緩んでないか?」と低い声が重なるように聞こえたという。男性は周囲に他人の気配がないことを確認し、スマートフォンで録音を試みたが、なぜか再生時には「ザーッ…」という電波ノイズしか残っていなかった。

また、神戸市灘区では「新設されたスマート電柱3本が深夜2時に一斉に点滅し、しりとりらしき単語(すいか→カラス→寿司…)をLED表示板に点滅で流していた」との防犯カメラ映像もSNS上で話題となった(出典:現地民のX投稿)。

業界の本音も“うっかり”漏れる?

興味深いのは、関西電気共同組合(架空)の担当者が、「ここ10年でAI制御や遠隔監視システムの更新頻度が増加し、試験運用時のシステムエラーで“謎のデバッグ音声”が再生された事例がある」と匿名で認めている点。つまり、人間の見ていない隙に、電柱内のコンピュータが“何かしらのコミュニケーション”を始める可能性はゼロではないのだ。

科学的・社会的観点からの分析

科学的根拠は?

もちろん「電柱が自我を持った」という科学的証拠は存在しない。都市インフラに組み込まれたIoT機器が、まれにソフトウェアバグや過電流などで意図しない出力やノイズを発するケースは知られているが、「発話」まで進化した前例は現状皆無である。本件は、都市伝説的なエンターテインメントとみるのが妥当だろう。

社会の受け止め方は?

一方で、電柱という「無口な生活インフラ」が声を持つという象徴性が、現代社会人の無意識の不安や孤独感、監視されている都市の暮らしへの違和感に直結している可能性もある。心理学的にも、身近な無機物が「語りかけてくる」物語は、不安定な時代に癒しや共感を呼び起こしやすいという(都市心理学者・架空談)。

今後の展望と読者へのアドバイス

未来の電柱、その役割は変わるのか

今後ますますスマート化が進むインフラ業界では、電柱は「ただの生活インフラ」から、「都市の対話型情報インターフェース」へと変貌する可能性すら考えられる。防災、見守り、広告、道路案内など、AI音声アナウンスや個別最適化された通知を発信する日も遠くない。

都市伝説の活用と、都市生活者の処世術

もしも今後本当に「電柱が話し出した」場合、私たちはどのように対処すべきだろうか?まず、人間の安全やプライバシーには引き続き配慮が必要だ。スマート電柱の導入地域では、データの安全管理や誤作動時の監視体制強化が欠かせなくなる。

また普段から「いつも黙っていてくれてありがとう」という感謝の気持ちを、無言のインフラに向けてみるのも一興だろう。都市への小さなリスペクトが、ちょっとした心の余裕を生むこともある。

もし現場に居合わせたら?

- 焦らず録音や撮影より、まず安全確保!

- 異常音・異常発光は管理会社や自治体へ通報を

- SNS投稿時も「真偽不明」「都市伝説レベル」と注記をお忘れなく

- 話し声に耳を澄ましすぎて遅刻しないよう注意!

まとめ

「全国の電柱が自我に目覚めている」…そんなニュースが、日常の中にユーモアとちょっぴりの警戒心、新しい都市へのまなざしをもたらしてくれたのは間違いありません。実際に“うっかりおしゃべり”する電柱が増える可能性は低いものの、IoT化やスマートインフラの進展により、これまで無言だった都市の風景がより私たちに近い存在になる日は近いかもしれません。

今回の話題をきっかけに、たまには身近な「無名の働きもの=電柱」にも思いを馳せつつ、スマホ越しではない都市の“生の声”にも耳を傾けてみてはいかがでしょうか。都市伝説とITの最前線が交錯するとき、あなたの街角にも、ちょっとしたドラマが生まれるかもしれません。

コメント