概要

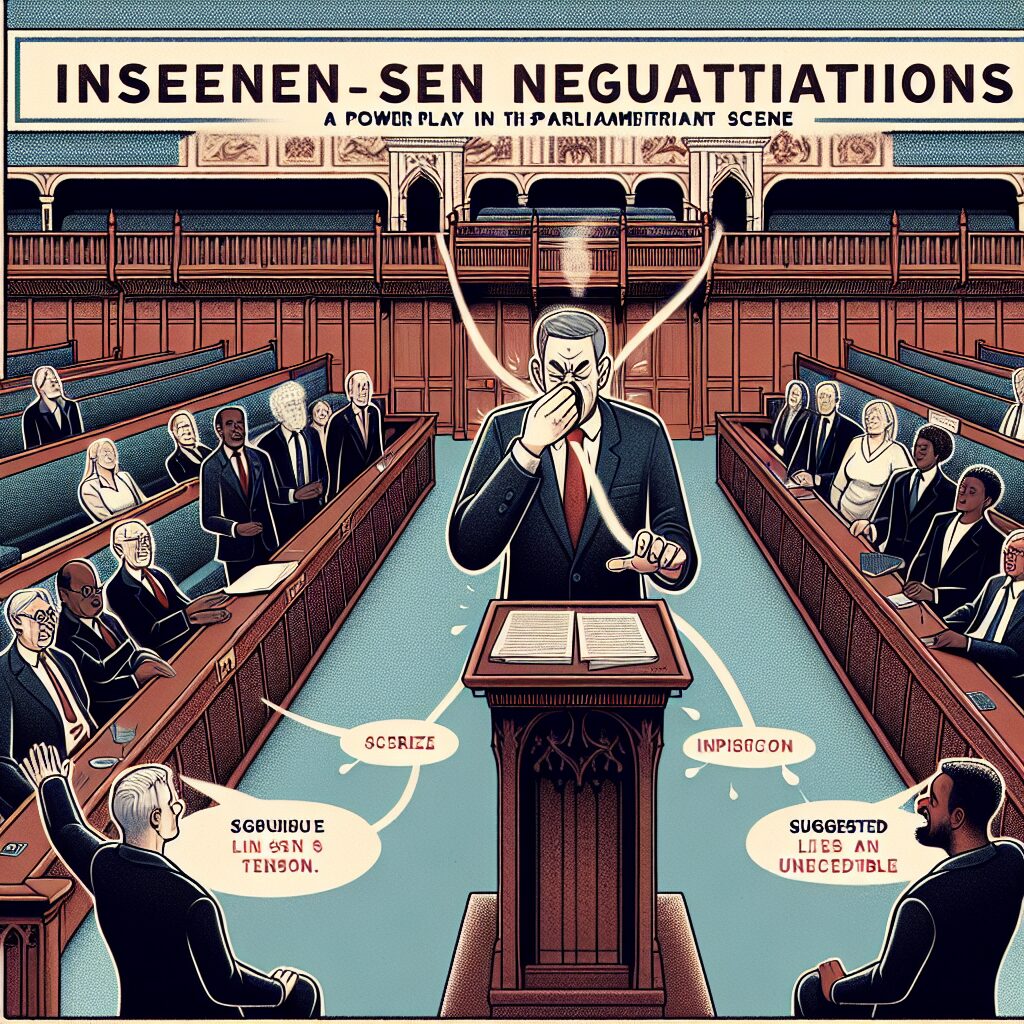

国会の一大イベントといえば「内閣不信任案」。毎度繰り返される政界の力学に満ちた一大攻防戦のさなか、今年はちょっと不思議な現象が話題となった。与党のキーマンである野田氏が、討論中に突然“くしゃみ”を連発。これに対し野党議員からは「動揺か?作戦か?」とさまざまな憶測が飛び交った。SNSには「くしゃみタイミング絶妙」「これも高度な防御策?」などの声が溢れ、無意識の生理現象が国会で思わぬ駆け引き材料になっている。はたして、その裏に隠された駆け引きの“不可視”な真相とは?政治好き世代からなんとなくニュースを聞く世代まで、思わずクスリとできるユーモア交じりの政治現場を覗いてみよう。

“くしゃみ駆け引き”とは何か?AIによる独自見解・分析

そもそも、なぜ「くしゃみ」が国会討論のキーワードになったのか。本来、くしゃみは不可抗力な生理現象。緊張、花粉症、エアコンによる乾燥…原因はいくらでも考えられる。しかし今年の国会では、野田氏の「タイミングの良すぎるくしゃみ」が、不信任案提出の決定的場面を“中断”させ、野党の追及トーンを微妙に乱す効果を発揮したと噂された。

これは決して偶然ではないと見る向きも。現代のAI(人工知能)は膨大な動画分析から、スピーチやディベートにおいて“意図的な生理的インターラプト(割り込み)”が、議論の流れや相手の集中力・台本進行をジャミング(妨害)する一手法として研究の俎上に上がっている。例えば、アメリカの大統領選討論では、政治家が水を飲む、咳をする、メモを覗き込むといった“演出”が相手候補のテンポを崩す戦略として使われている。

要するに、どんな些細な行動も、政治の場では“無意識風”を装いながら武器になり得るということだ。AI視点で言えば、国会における不可視の駆け引きは「見えるようで見えないシグナル」の応酬。くしゃみもまた、瞬間的に場の空気を変える“サブリミナル戦術”として現れる可能性がある。

具体的な事例や出来事:2024年度「くしゃみ防衛ライン」の真相

事例1:タイミングの妙

6月5日、午後2時13分。野党側が不信任案の趣旨説明に入り、これからクライマックスへ…という絶妙なタイミング。ここで野田氏(与党国対副委員長)が俄然大きなくしゃみを2連発!議場の一部からは小さな失笑、野党議員は淡々と続けるも、妙にトーンダウン。その後「野田さん、体調大丈夫?」との声を皮切りに議論が一時和む。SNSには「これぞ新時代の“間合い”調整」「くしゃみインターバル作戦か?」との投稿が続々。

事例2:くしゃみによる“空気変換”の効能

同日の記者会見で、政治ジャーナリストのS氏は「国会は空気で動く場所。1回のくしゃみが“場の硬直”を和らげ、ときに交渉をリセットする」とコメント。確かに、ピリピリした空気が一気にゆるむ効果は否定できない。英国議会でも、喝采や笑い声と同じく、身体的動作が流れを変えることが研究されており、“くしゃみ効果”は万国共通!?

事例3:専門家の見立て

政治心理学者のT教授(架空)は、「人は予測できないことが起こると、ほんの一瞬、思考が白紙化する。これが議論の一時停止やリセットをもたらし、当初の追及ポイントを薄める場合がある」と分析。“意図的なくしゃみ”ができるか否かは度胸次第だが、舞台俳優が咳やくしゃみで共演者の集中を揺さぶるのと同じ心理効果だそうだ。

なぜ話題になるのか? 不可視の政治手法という新視点

政治家のちょっとしたしぐさや表情には、想像以上に多くの意図や効果が隠れている。過去には「赤いネクタイが勝負服」「手帳を机に置いて“やる気アピール”」など、多様な逸話が残る。だが、“くしゃみ”の戦術使用は前代未聞。「健康管理怠慢か?」「単なる偶然?」と野党・メディアが興味津々になるのも理解できる。それは、通常の質疑応答や豪腕答弁ではなく、“非言語的駆け引き”という新たな局面を象徴するからだ。

影響は?国会だけでなく日常コミュニケーションにも波及

「あのくしゃみひとつで国の方向が変わるわけがない」と笑い流すのは簡単。しかし、実は日常でも“タイミングあるくしゃみ”は意外と多用されている。たとえば、部下に上司が説教中「…あの、すみません(ハクション)」。これでお説教のテンションが一瞬緩み、“次の話題へ移行”できることもしばしば。

特に日本のビジネス現場では、場の空気を敏感に読む文化があるため、こうした生理現象も“沈黙や対立の緩衝材”になる可能性は高い。国会の例は、その極端なバージョンと見ることもできるかもしれない。

今後の展望&読者へのアドバイス

“不可視コミュニケーション”は日本政治の隠れた伝統?

今後、「言葉にされない駆け引き」「行間の勝負」がますます重要になる時代、こうした微妙な“間のとり方”や“身体言語”の使い方も、政治家にとって大事なスキルとなりそうだ。AI技術を活用した議会映像の分析も進んでおり、将来的には「くしゃみ検知AI」や「緊張度可視化システム」などが導入される、そんな未来も想像できる。

読者への処方箋

- 日常のコミュニケーションでも、意図しない“インターバル”を恐れずに。“空気が重い時は、あえてくしゃみ(やそれに準ずるジャストタイミングの割り込み)”で緊張をほぐすのもあり。

- 政治のニュースを「また不信任案か」と流し見するだけでなく、“不可視の勝負手”に注目することで、政治の観察がぐっと楽しくなるはず。

- AI的視点や“行間読み”のスキルを養えば、ビジネスや日常にも役立つ「場のマネジメント力」が鍛えられるかも!?

まとめ

くしゃみ一つで議会が揺れる──そんなのはコントだけ、と思う方こそ、今の国会の“偶然を装った必然”面白さに注目してほしい。不信任案という表向きの大勝負の裏で、見えない小さな駆け引きが積み重なっている。政治も日常も、意外と“ちょっとした行動が全体を動かす”もの。「些細な現象にこそ真理が宿る」、そんな思いでニュースを眺めてみてはいかが?

これを読んだあなたも、明日、会議で絶妙なくしゃみが出たら…きっと周囲の空気が1ミリ柔らかくなるかも。政治も雑談も、場の呼吸も、ちょっぴり余裕とユーモアをもって楽しみましょう。

コメント