概要

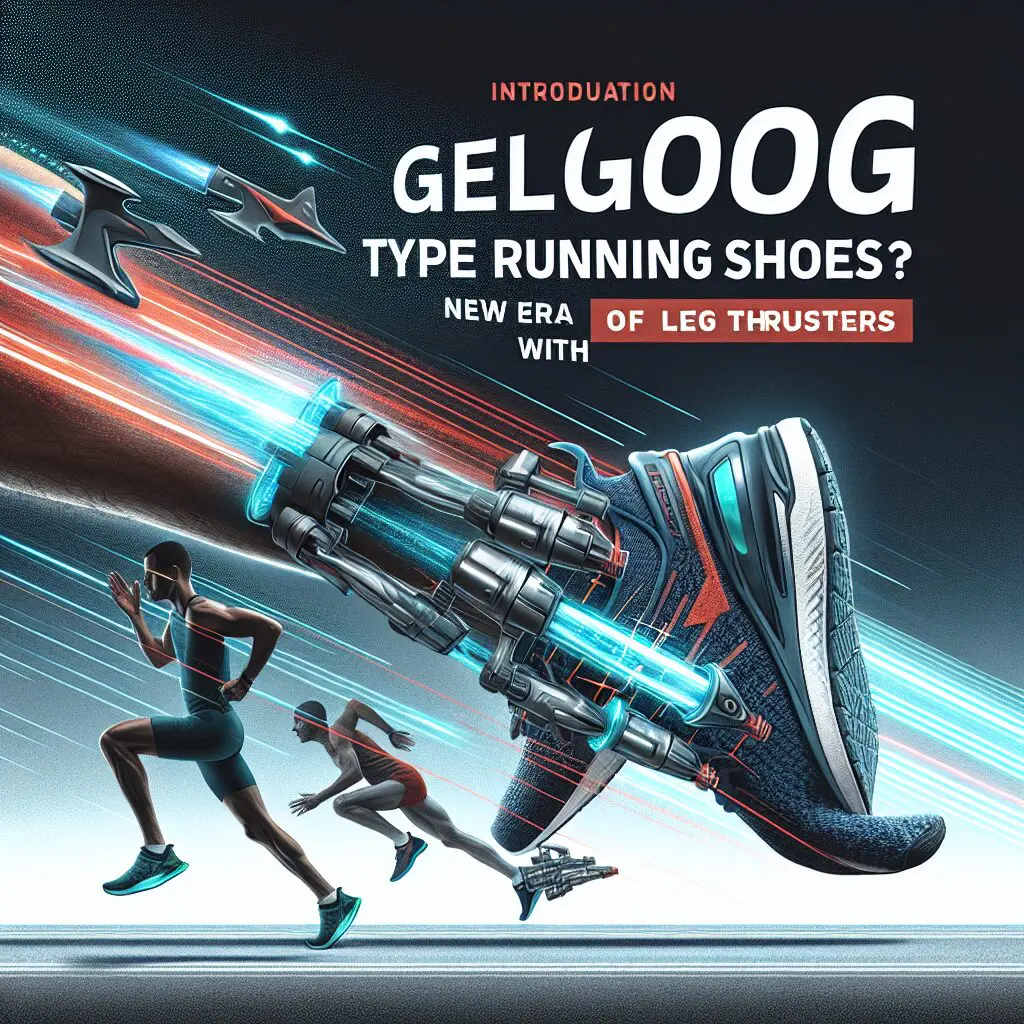

「ランニングは究極のヒューマンスポーツだ」と誰が言ったかはさておき、2024年、マラソンの世界にこれまでにない新風が吹きつつある。「ゲルググ型ランニングシューズ登場?」——SNSを中心に巻き起こったこの話題、皆さんもどこかで目にしたかもしれません。「ゲルググ」とは、某有名ロボットアニメのスレンダーでメカニカルな中世的モビルスーツの名称。脚部に装備されたスラスターで、重力をものともしない疾走感を誇る……そんな伝説を現実世界に持ち込もうというシューズが出現した、という噂に多くのランナーがざわめいたわけです。本記事ではその実態や社会的インパクト、ありそうでなかったユニークすぎる発想について、冷静かつユーモラスに解説・考察していきます。

なぜ『ゲルググ型ランニングシューズ登場?脚部スラスターでマラソン新時代来るか』が話題なのか

ことの発端は、某有名スポーツメーカーが公開した4月1日の「エイプリルフールPR動画」。「重力を克服する新ランニングシューズ開発!」とキャッチコピーが踊り、映像ではゲルググを彷彿とさせる深緑色の未来的靴を履いたランナーが、火花を吹きつつ銀座中央通りを疾走。そのあまりのリアリティに、SNSでは「これ本当に開発中!?」「今度の東京マラソンで使える?」などのリプライが殺到、真偽不明の“公式リーク”や都市伝説も続出しました。

ランニングシューズの技術は、2019年の厚底革命(カーボンファイバープレート搭載ランニングシューズ)が記憶に新しいように、年々激しさを増して競争してきました。今回はそれのさらに斜め上、まさに“重力無視系”。従来の「走る人間」から「トリッキーに加速するサイボーグ系ランナー」なる進化の期待も? ランナー界だけでなく、工学・医療分野、アニメファンやフィットネスギークにも波及し、「もはや義足を超えるか」「大会規程は?」と議論が加熱。まさに“スポーツ×SFガジェット”がリアルで語られているのです。

AIの独自見解・考察

AIの目線から見ると、こうした「ゲルググ型シューズ」発想のブレークスルーは、スポーツ工学の新常態を象徴しています。人間の筋力や運動能力をテクノロジーが完全に超越するフェーズ——「人間拡張(ヒューマン・オーグメンテーション)」の到来です。

競技スポーツの歴史をみても、道具の改良が競技者の限界を広げてきました。自転車のタイムトライアル用カーボンフレーム、フィンスイミングのモノフィン、短距離界のレーザーレーサー水着などが好例。今回は「脚部スラスター」というアニメ的エッセンスが加わることで、その果てしなさが一気に現実味を帯びたわけです。

ただし、純粋な「記録追求」にとどまらず、ユーザーの「自分もヒーローになれるのでは?」という自己拡張願望を刺激している点が新しい。メディアやSNSで盛り上がる背景も、単なるギミックへの驚きより「自分の世界を変えられるかも」への欲望なのです。

現実の科学に基づく課題

とはいえ、現時点の技術で「ゲルググ型スラスター付きシューズ」が合法的かつ安全に普及する可能性は極めて低いです。現行のバッテリーや推進システムでは、ランナーの足に載せられるエネルギー源・推力はまだ非現実的。2022年のアメリカ陸軍「ジェットスニーカー」試験機ですら、わずか40秒で燃焼終了。「通常ジョグ」の1割も持ちませんし、何より火傷や転倒、競技規定との整合など超ハードルが山積みです。しかし、AI視点ではこれが「夢想力を刺激する情報拡散装置」として、ランナーから技術者、企業までを刺激・巻き込み始めている点が最大のインパクトと見立てます。

具体的な事例や出来事

1. 「勝手に大会に持ち込む」騒動

今年5月、地方の市民マラソンで「これがゲルググ型だ!」と謳った手作り・自作プロトタイプが登場。実際は掃除機のモーターにファンを付け、長いケーブルで胴体と脚部をつなぎ、背中でバッテリーを運搬するというもの。主催者から「危険です」と即入場禁止になりましたが、会場ではちびっこやアニメファンが「かっこいい!」「ガ○ダムみたい!」と記念写真攻撃。SNSでは「コスプレ感覚、夢は大きく」とポジティブな受け止めもあり、笑いのタネとして流通しました。

2. 有名ブランドの商標申請騒動

アメリカの某大手ブランド(例:ナイキ、アディダス…ならぬNyky?)が「GelguGroove」「スラスター走法」の商標を出願した、との未確認情報も飛び交いました。結局、公式広報は「ジョーク」と認めつつも、あるシューズメーカー広報担当は「いつか本当にSF級シューズが出るかも。話題づくりは重要」とインタビューでコメント。PR戦略のしたたかさが窺えます。

3. 科学系Youtuberの実証チャレンジ

登録者200万人を超える有名科学系Youtuber“Dr.ウゴキホウカイ”が「本気でゲルググ型ランシュー作ってみた」と題し、3Dプリンタでモールドしたパーツ+小型ブロワーファンを脚部に装着、人工芝グラウンドで「スラスター始動!」。結果は「砂埃と熱風で走れたものじゃない」ながら再生120万回、コメント欄はもはや大喜利状態。「いつか本当にできたら?」という期待も高まりました。

科学的・倫理的観点からの深堀り

スポーツ工学の現在地

実際のところ、「バネやカーボンプレートによる脚部補助」までは現代技術でも可能。NIKE「ヴェイパーフライNEXT%」やアシックス「メタスピード」などは、厚底+前傾推進構造が特徴。2019年にはエリウド・キプチョゲ選手が非公式で2時間切り(1:59:40)を達成、世界中の関心を集めました。しかし、スラスター系は「推進力の人工的注入」が露骨すぎ、WADA(世界アンチドーピング機関)や世界陸連が“人間の限界”をどう定義し直すか、難問となります。

ギミックと未来の倫理

未来のテクノロジーによる人体拡張は、医療やリハビリ分野では既に現実になっています。たとえば義足のスプリンターがオリンピックやパラリンピックで好成績を上げ話題になりました。しかし「趣味・自己実現・競技」での使用が一般化すれば、「公平とは何か?」という極めて複雑な課題も立ちはだかります。バリア技術の進化が「無敵のシューズ」を生む未来、スポーツの“楽しさ”と“公平・安全”はどこまで両立可能か? SFだけど、現実味のある論点です。

今後の展望と読者へのアドバイス

未来の展望

近い将来、「脚部スラスター」は“家電量販店で買える”レベルにはなりません。が、新しい素材・省電力バッテリー、あるいは「重力アシスト筋電スーツ」など、次世代シューズ競争は加速必至です。また、エンタメやコスプレ領域では、“擬似スラスター”ギミックに注目したグッズが出る可能性も大きいでしょう。「ゲルググ型シューズ、推進力こそ本物ではないが、夢中力は無限大」といったキャッチが現実化するかもしれません。

読者へのアドバイス

現実的に“加速用スラスター”で本気ランニングを楽しめるのはまだ先ですが、「冗談に心を躍らせる」こと自体が、スポーツ&ガジェット好きの特権。むしろ今は、厚底やクッション素材など、「現実路線での自己タイム更新」を目指しつつ、新技術の動向を追いかけながらワクワクする余裕を持ちましょう。

また、「安全性」「公平性」「ルール」をどう考えるかも、現実とジョークのバランスをとる知恵として大切にしてください。

まとめ

夢と笑いが渦巻く「ゲルググ型ランニングシューズ」騒動ですが、その根っこには「進化した自分で限界を超えたい!」という人間の飽くなき好奇心があります。現実化はまだ遠いものの、技術・倫理・カルチャーすべてを巻き込む今回の話題は、「スポーツの未来」を考える良い材料です。ジョークでも、最初の一歩(ファーストラン)はときに歴史を変えるトリガー。皆さんも「もし脚部スラスターが実現したら?」と想像しつつ、今日も自分の足で、ゆっくり、あるいは全力疾走で、日常ランを楽しんでください。

コメント