静けさもコンテンツです

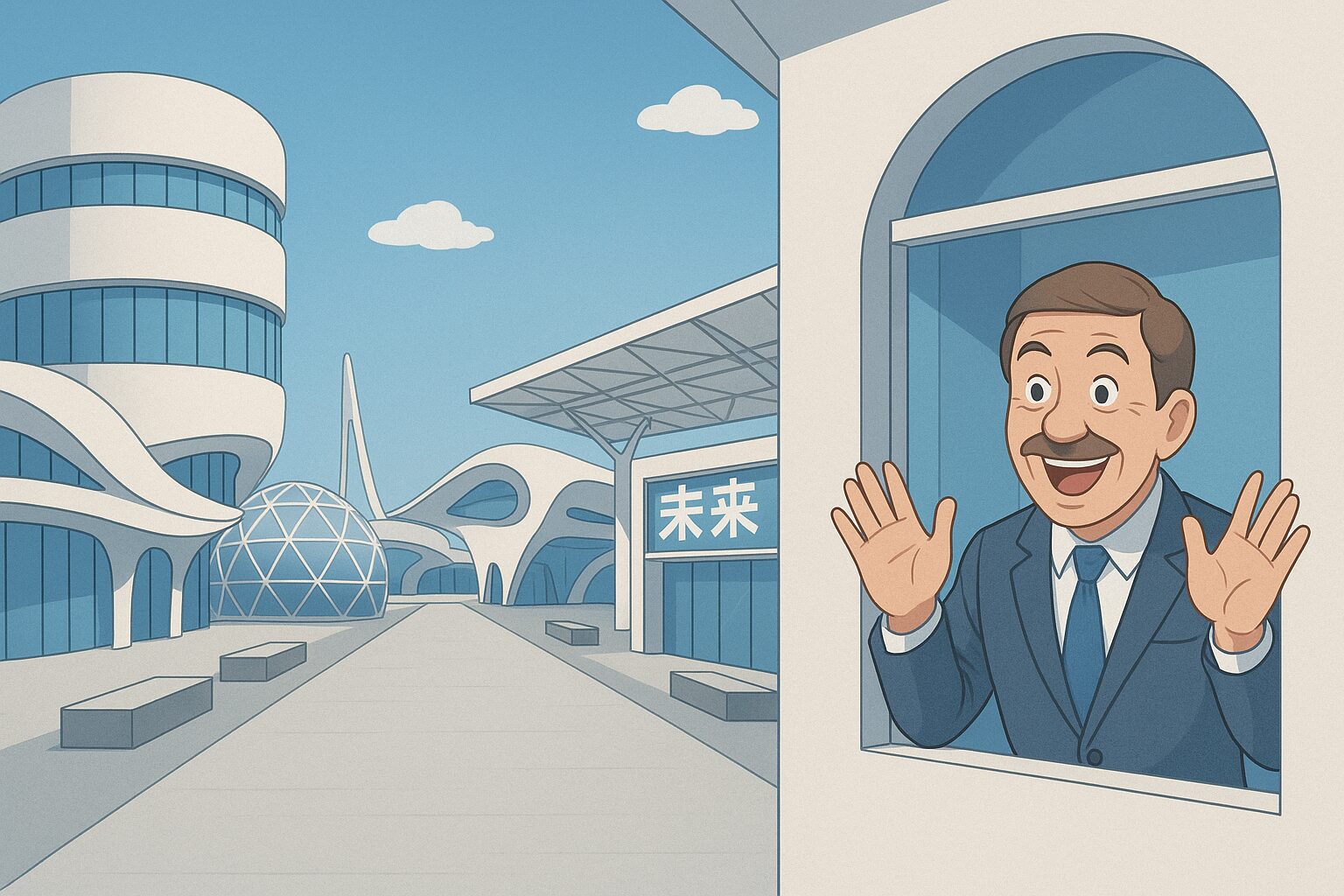

未来型余白の衝撃デビュー

2025年、大阪湾に広がる人工島・夢洲。

ここで開催中の大阪・関西万博が、異例の注目を集めている。

注目の理由? それは、パビリオンでも最新技術でもない。

――「余白」だ。

見渡す限り広がるスペース。

無人のベンチ群。

人の気配をほとんど感じないパビリオン通り。

心なしか、風の音すらコンテンツの一部に聞こえてくる。

主催者側はこの状況を「未来型余白演出」と位置づけ、公式コメントを発表した。

「あえて空間を贅沢に使い、現代人に“間(ま)”と“静けさ”を再認識していただく演出です」

まさかのポジティブ解釈に、各方面がざわめいている。

なぜここまで「余白」が生まれたのか?

事情を探ると、そこには単なる偶然ではない複合的な要素が見えてきた。

想定以上に高騰した入場料

チケット代金は大人一人7,500円。

加えて、現地アクセスは公共交通機関+徒歩15分。

炎天下・海風直撃エリアにしては、ややハードルが高い。

SNSでは

「未来を見に行く前に財布が未来に消えた」

「着く頃にはもう帰りたくなった」

という声も。

出展国の“ぎりぎり間に合わなかった”問題

資材不足や人手不足の影響で、一部パビリオンはまだ建設途中。

「未来技術のはずが、まだ工事中」という皮肉な状況が生まれている。

住民と来場者のリアルな声

現地を訪れた50代男性は苦笑いしながらこう語る。

「静かすぎて逆に怖い。未来って、こんな孤独なんだなって思った」

一方、20代の女性はSNSに投稿した。

- 「他人を気にせずパビリオン鑑賞できる最高の空間」

- 「誰もいないからインスタ映え写真撮り放題」

ポジティブ受け止め勢も確実に存在する。

ある意味、“未来型余白演出”という言い回しは、

現地体験を絶望にも肯定にも変換できる魔法のワードなのかもしれない。

主催者サイドの本音と建前

大阪万博広報部は、取材に対しこうコメントしている。

「混雑を避け、ゆとりある観覧環境を提供することは、当初からのコンセプトの一つです。現在の状況は、想定通り、いや、想定以上です。」

一方、内部関係者の本音はもう少しシビアだ。

「想定入場者数に届いていないのは事実。

でも、“余白演出成功”と打ち出すことで、プラスイメージを作らないとメディアにも取り上げてもらえない」

いわば、「余白」もまた必死のブランディング戦略なのだ。

未来は「スペースを味わう」社会?

社会学者・渡辺レイ氏はこの状況をこう分析する。

「人口減少社会、リモートワーク社会において、“人がいない”という現象はもはやネガティブではない。

それを『豊かな空間』と再定義する感覚が、これからの社会のスタンダードになっていくかもしれない。」

つまり、未来社会とは

- 店もまばら

- 通行人も少ない

- ガランとした広場でひとり風に吹かれる

――そんな**「広すぎる世界を贅沢に味わう社会」**なのかもしれない。

まとめ:未来を体感するなら、今かもしれない

大阪万博。

未来の技術を見に行ったつもりが、

気づけば「未来の孤独」と「未来の空間」を体感していた――。

そんな矛盾を抱えながらも、

誰もいないパビリオン前のベンチで、

潮風に吹かれてぼんやりと未来を想像する時間は、

案外悪くないのかもしれない。

未来型“余白演出”、ここに成功。

いや、成功と呼ぶしか、もう道はない。

コメント