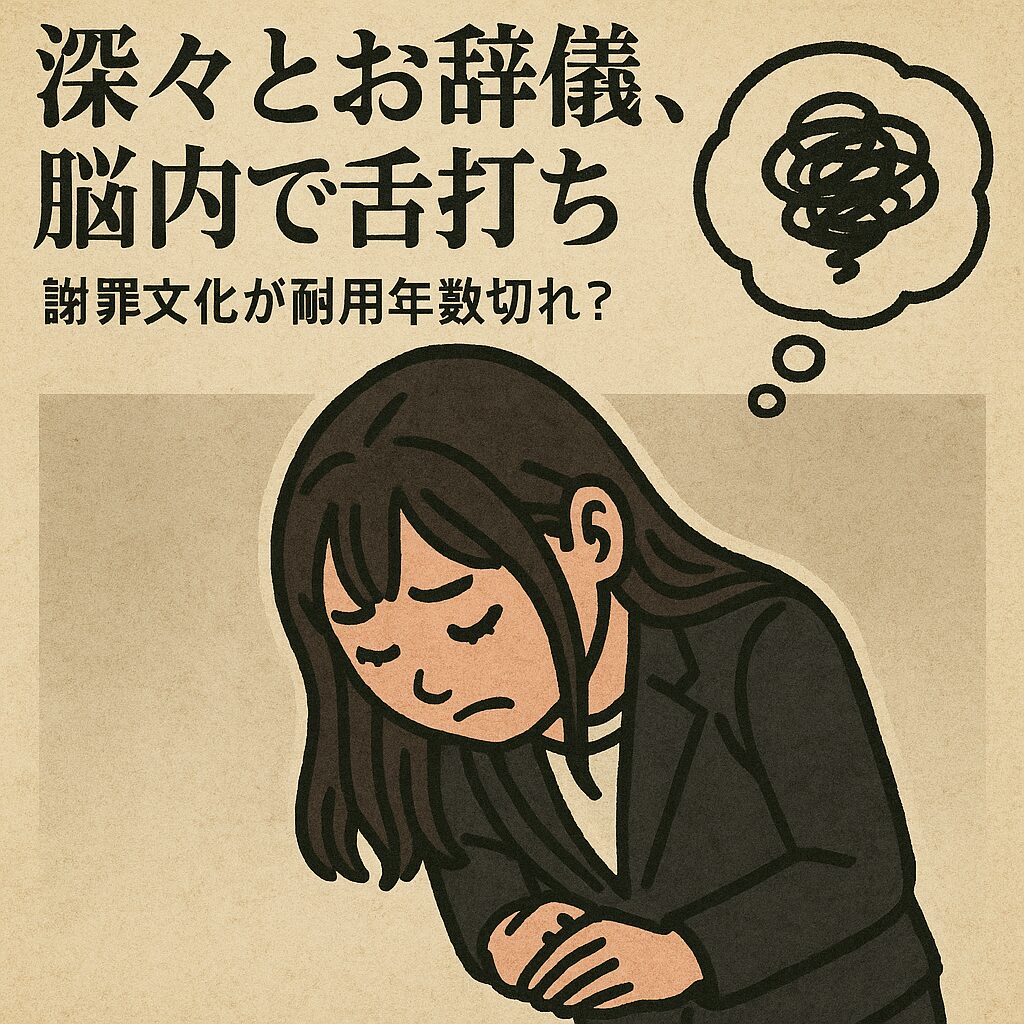

表向きは完璧な反省、だが…

ある春の日、またひとつ謝罪会見が開かれた。

壇上にはスーツ姿の当事者たち。

無数のフラッシュを浴びながら、深々と90度のお辞儀。

口をついて出るのは、聞き慣れた定型文だ。

「誤解を招くような軽率な行動をしたこと、心から反省しています。今後はこのようなことが二度とないよう、節度を持った行動をしてまいります。」

完璧な文面。

完璧な態度。

完璧な演出。

――しかし、会見場の天井に設置された高性能マイクが拾ってしまった。

お辞儀の角度を戻す瞬間、極小音量で発せられた言葉を。

「……いちいちうるせぇな」

SNSは一瞬で炎上した。

「謝罪文化」という名の様式美

日本社会における謝罪は、もはや儀式だ。

心からの反省が伴っていようがいまいが、

- 謝るタイミング

- 謝り方(頭の角度、言葉遣い)

- 謝罪文の定型表現

が完璧であれば、「よし、許そう」という流れが成立してきた。

ある意味、日本の謝罪は芸術であり、

- 形式の完成度

- 反省している“風”の演技力

- 場の空気を収める手際の良さ

が高く評価されるジャンルだったのだ。

なぜ今、謝罪文化が限界を迎えたのか?

しかし、現代はSNS時代。

リアルタイムで情報が拡散し、

会見の裏側、当事者の本音までが暴かれる社会に変わった。

もはや

「表面だけ取り繕う謝罪」は通用しない。

- 誰かがスマホで裏撮影しているかもしれない。

- マイクが拾う無意識の声が世界に拡散されるかもしれない。

- 過去のSNS投稿が数分で発掘され、矛盾を暴かれるかもしれない。

謝罪は「儀式」から「生き様そのもの」へと進化を強いられている。

SNSの声:「反省ごっこはもう限界」「誤解じゃない、事実だ」

今回の“舌打ちバレ事件”を受け、SNSではさまざまな意見が噴出した。

共感派:

- 「気持ちはわかる。叩かれすぎると人間嫌になる」

- 「形式だけの謝罪に意味はないって、皆気づいてるよね」

- 「本音を漏らすくらいなら最初から開き直れ」

批判派:

- 「誠意ゼロ。プライドだけ高い」

- 「誤解じゃない。ちゃんと失敗したんだから謝ろう」

- 「謝罪を舐めたら、信用もゼロになる」

そして登場した新たな言葉が

#反省ごっこ終焉宣言。

日本社会の“謝罪文化”に対する漠然とした違和感が、

ついに言語化された瞬間だった。

本当の「謝る力」とは何か?

謝罪アドバイザー・篠原麻衣氏はこう指摘する。

「謝罪とは、自分のメンツを保ったまま行うパフォーマンスではありません。

自分の過ちを真正面から認め、相手の痛みを理解し、失った信頼を回復する行為です。

本来は、ものすごくハードで、消耗する行為なんです。」

形式だけに逃げる謝罪は、

短期的には火消しになっても、

中長期的には「信用をさらに失う」リスクを高めるという。

つまり、

本気で謝るには、勇気と覚悟が必要なのだ。

謝罪文化の未来:「AI謝罪代理」時代も到来?

近年、一部企業では、

「謝罪文作成支援AI」や「謝罪代行チャットボット」なるサービスが登場している。

- 適切な謝罪タイミングを指示

- 最も炎上を防げる文言を提案

- 謝罪後の対応マニュアルを自動作成

これにより、「謝罪という文化そのものを外注する」動きが加速する可能性がある。

だが、人間の心を本当に動かせるのは、

機械ではない。

形式でもない。

“本気”だけだ。

まとめ:もう、形だけの謝罪には誰も騙されない

「深々とお辞儀、脳内で舌打ち」

それは、

現代日本社会に蔓延する「反省のフリ社会」の象徴だ。

形だけ取り繕う謝罪は、もう通用しない。

本当に許されたいなら、

本当に信頼を取り戻したいなら、

形じゃない。心から、謝るしかない。

謝罪文化――

その耐用年数は、すでに切れているのだ。

コメント