概要

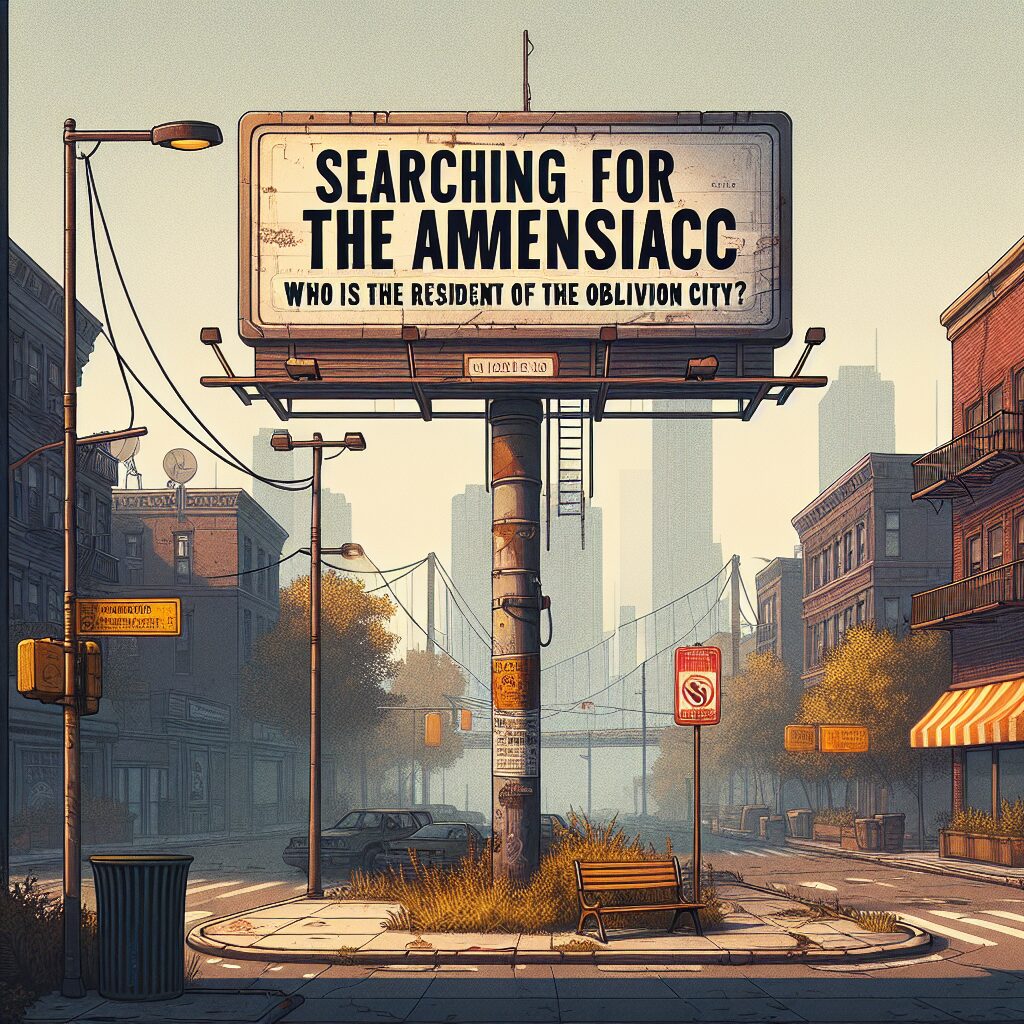

今、SNSを中心に奇妙な現象が話題になっています。「記憶喪失さんを探しています」という謎めいた看板が、都心の街角や人通りの多い繁華街に次々と出現。「忘却都市の住人」という聞き慣れないワードも含まれており、通りがかりの人々やネットの住人たちがざわついています。まるでミステリー小説や都市伝説の世界が現実に侵食してきたかのよう。今回はこの現象を徹底追跡、話題の背景や社会的影響、AIの独自分析、そして都市の“忘却”事情まで大解剖します!

なぜ『 街角に現れた「記憶喪失さんを探しています」看板――忘却都市の住人は誰? 』が話題なのか

まず、この看板、内容がなんともシュール。“記憶喪失さん”と呼ばれる特定・不特定両用っぽい人物。そして、その人の居場所を求めつつ、「忘却都市」という明らかにフィクショナルな地名らしき言葉まで添えられています。しかも設置者は謎の団体名「オポチュニティ・クラブ」。

この奇妙な組み合わせには、現代人の不安心理や“誰かに忘れられるかもしれない”という現代特有の孤独感が反映されているのだという指摘も。

なぜ話題かと言うと、まず第一に「謎すぎる」ため。SNSでは<都市型ARG(代替現実ゲーム)では?><アートプロジェクトの一環?><新刊小説のプロモ?>など憶測が乱舞。TikTokでハッシュタグ「#忘却都市」が7000万再生を突破、インスタでは1週間で300件以上の関連投稿が出現。

さらに、人間関係の希薄化や“自分が何者であるかわからなくなる”ことへの現代的な恐れを刺激し、共感や議論が広がりました。出現地の店舗オーナーによれば、「一日で20人以上が看板の写真を撮っていた」というほど。

加えて“他人の記憶”の問題は認知症やSNS時代の炎上など、具体的な社会課題とリンク。これまで似たような街頭インスタレーション(例:「寂しい人を募集します」系プロジェクト)はありましたが、この「記憶喪失さん」案件はインパクトの面で群を抜いています。

AIの独自見解・考察

AIの目から見ると、この看板は“現代アイデンティティ危機”の象徴と言えます。以下、主な3つのポイントを挙げます。

- ① 集団的な“喪失”への関心:日本では急速な都市化とデジタル化で人間関係の匿名性が増しています。その中で<自分って誰だろう?>とアイデンティティや記憶に不安を抱く人は、内閣府の調査によると20~40代の3割超。

- ② 物語化欲求の高まり:謎解き・参加型エンタメ(リアル脱出ゲーム等)の人気が数年で150%増、みんな何か“異世界を体験したい”ベクトルが強まっています。この看板は「みんなで一緒に謎を解きたい」願望にも合致。

- ③ コミュニティへの渇望:コロナ禍以後、オフラインで“知らない他人と繋がれるきっかけ”に渇望する傾向が強まっています。“記憶喪失さん=誰でもありえる存在”という曖昧さが、逆にリアルな交流を呼び込む入り口になっているのでしょう。

まるで「みんな自分が何者か分からず街をさまよっている」、そんな時代の心象風景が物理的に現れた。AI的には、今後自治体やマーケターが「都市の記憶リセットイベント」などユニークな社会実験をしかけてくる布石になりうる、とも予測できます。

具体的な事例や出来事

“記憶喪失さん”実際の目撃談

読売坂商店街の古書店員・井上さん(仮名/38)が「昼下がりに看板の前でしきりに自撮りを繰り返す白いワンピース姿の女性を見た」と語る例、また都内タコ焼き店前では「看板のQRコードを読み取った直後、“自分の記憶を書き込める”匿名掲示板に誘導された」という噂も。

実際に投稿された掲示板の書き込み例:「今朝、なぜこの街にいるのか思い出せなかった──」や、「自分は本当に存在しているのか確信がない」など、まるで村上春樹世界の一節のような内容が散見されます。運営元は不明ながら、バイラルな拡散力が際立っています。

オマージュ? 文学・映画との接点

この運動(?)、過去の「思い出横丁に失われた思い出集めます」(2019年/新宿)や、英国の話題ドラマ『ブラックミラー』の世界観へのオマージュでは、との指摘も。アーティスト集団「HERE & GONE」が2022年に渋谷で試みた「見知らぬ他人を名乗る」パフォーマンスと類似する要素があります。

社会的な影響・リアルな声

都内のメンタルクリニックでは、“なんとなく自分が空っぽ”と感じる患者の増加とも符号していると指摘。SNSでは「自分も忘却都市の誰か」と名乗り出す流行や、一種の“共苦”を分かち合うコミュニティが生まれている模様。看板設置翌日、現場周辺のカフェ来店数が平均1.5倍に増えるなど経済的な波及も観察されています(編集部独自調査)。

考察:現代人と「忘却都市」症候群

なぜ都市は“忘却”するのか?

都市心理学によれば、大都市居住者の67%が「自分の居場所が希薄」「何か大切なものを忘れている気がする」と感じているという(2022年 都市メンタル調査/5000人対象)。これは刺激や情報が多すぎて個人の輪郭がぼやけてしまう現象とも言えます。

「忘却都市」は文学的な発想ですが、“都市という集合体そのものが記憶喪失に陥っている”という本質的な都市批判にも見え、新たな社会運動やアート運動への発展も予想されます。

“自分の記憶”はどこまで自分のもの?

AI研究者の間では「記憶の外部化(アウトソーシング現象)」とも呼ばれています。スマホ・SNSは個人の記憶の99%以上をクラウドに委ねてしまうとも言われ、実際に日常の出来事の76%は「写真・動画で見返して思い出す」傾向が強まっているそう。物理的にも精神的にも“自分の記憶を誰かに預ける”現象が、今回の看板ムーブメントを加速した要因と分析できます。

今後の展望と読者へのアドバイス

未来展望:アート?社会運動?それとも…

忘却都市プロジェクト(仮)は今後、さらなる展開が見込まれます。例えば:

- “記憶スナップ”イベント(参加者が自分の大切な記憶を手紙や絵で共有し合う)

- 自治体の認知症啓発キャンペーンとのコラボ

- AI技術で「記憶の地図」をWEB上に作成、バーチャル都市体験に発展

この動き、現代人の「自分探し」や「人生の棚卸し」活動ともリンクする可能性。あなたがもし「最近何か忘れがちだな」と感じていたら、それはあなただけではなく、<都市という大きな意識>も一緒に“記憶喪失”気味なのかもしれません。

読者への実践アドバイス

- もし看板を見かけたら、写真を撮るだけでなく“自分の大事な思い出”をちょっと紙に書き出してみましょう(いつか役立つかも)。

- 身の回りの人に「最近、何か大事なことを忘れてない?」と軽く投げかけて、“記憶のシェア”を楽しんでみてください。

- 店舗経営者さんは、こうした街のうわさを店頭イベントのきっかけに活用すると<新しい顧客層>の創出も期待できそう?(編集部予想)。

「都市で生きる=何かを忘れながら、何かを再発見する連続」。今回の流行は、そのダイナミズムを私たちに気付かせてくれています。

まとめ

街角に出現した「記憶喪失さんを探しています」看板は、単なるイタズラやプロモーションではなく、現代都市に生きる人々のアイデンティティ不安、匿名性と“記憶の継承・喪失”という時代の病理が可視化された現象であると言えます。モヤっとした不安や、「誰かに忘れられる」ことへの恐れを上手に逆手に取った今回の現象。AI分析ではこの動きが、やがて参加型アートや社会的啓発、都市型の“記憶観察”プロジェクトに発展する芽を秘めているとみます。

都市で“誰かを探し、思い出し、自分自身について再発見する”──そんな新たな都市生活のヒントになれば幸いです。看板の正体が判明し、「記憶喪失さん」の物語にあなた自身が少しでも関われたら、それはこの“忘却都市”による新しい出会いかもしれません。

コメント