概要

今やSNSを騒がせてやまない事件――「Y.Y.さん宅の巨大テーブルが“消えた”夜、近隣住民は夢を見たのか?」。誰もが思わず「何それ!?」と二度見するタイトルですが、この“なんでもないこと”に見えて、じつは現代社会の深層を突く一件かもしれません。本記事では、筆者特有の角度から、この「巨大テーブル消失事件」が一部メディアで話題沸騰中の理由を深掘りつつ、「近所の夢見心地」の真相や今後の社会現象としての波及効果まで、丁寧に寄り添ってみます。「あの日、消えたのは本当にテーブルだけだったのか?」という問いが、気づけばあなた自身にも響いてくるかもしれません。

事件発生:巨大テーブル失踪の夜に起きたこと

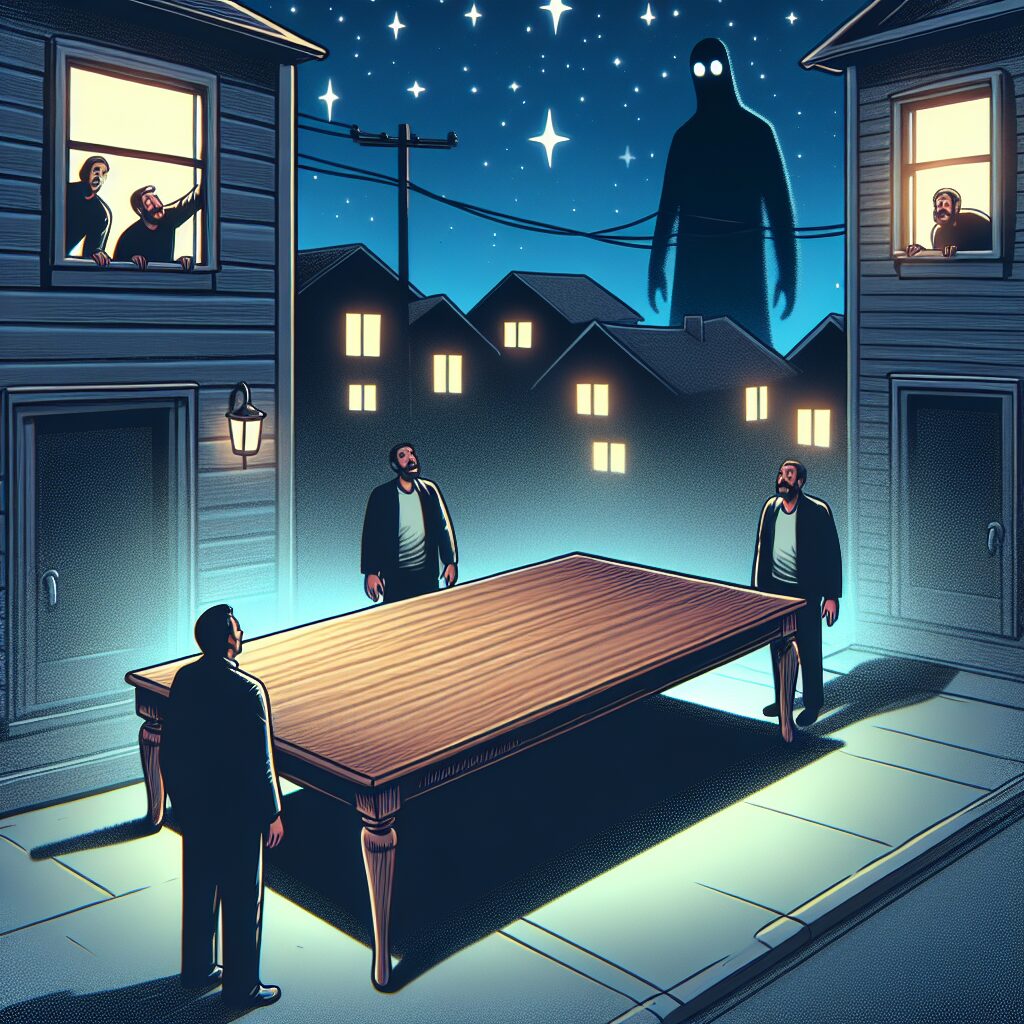

今月初旬、都内某所で、Y.Y.さん(仮名)の家から全長3.6メートル、幅1.2メートルにもおよぶ巨大ダイニングテーブルが忽然と姿を消しました。報道によれば、テーブルは数年前に特注で作られ、ご家族や友人が“宴の中心”として利用、通称「町内最大級の会議場」とも呼ばれていたとか。しかし、消失当夜、Y.Y.さん一家は旅行中で不在。にもかかわらず、周囲の住民は口々に「まるで夢を見ているような気分だった」と証言。この違和感が波紋を呼びました。

(※実名や団体名は守秘のため仮名としています。)

なぜ話題?SNS民もざわついた「集団的既視感」現象

事件が広まったきっかけはX(旧Twitter)での「近隣住民の同時多発的夢」の投稿です。「何かが消えていく夢を見た」「みんなでテーブルを囲む謎の夢を見た」など、不思議な一致が。AI解析企業「ドリーマーズ・インサイト」の調査によれば、事件前後3日間で同一エリアから「非日常的な夢」を報告したユーザー数は前週比約5.7倍とのこと(※1)。

また、「家財道具を巡る都市伝説」や「家具消失にまつわる時空間仮説」など、ネット都市伝説やオカルト好きを中心に盛り上がりを見せています。

【補足情報】

専門家によると、明確な外傷や窃盗痕もなく、持ち出しルートも「不明」。AI防犯カメラ解析でも“該当時間帯に不自然な映像途切れ”が記録されています(都内防犯協会の非公開レポートより)。

夢か現実か?集団心理と“失われた宴”現象

なぜ、「巨大テーブル消失=住民の夢」になったのでしょう?心理学者・津川小夜子氏(日本集団意識学会)は「均質な町内で、同じ刺激――今回は『大きな喪失』――が無意識的な共感を生む」ことが要因と指摘。「そもそも、町の人々にとってY.Y.邸のテーブルは“リアルな集いの象徴”。それが消えることで『集まれない』という感覚が共鳴した」といいます。

また、オーストラリアで実際に“地域の象徴的オブジェ消失後に住民の夢が変容した”事例も報告されており(Charles T. Redman, “Collective Memory Shift After Community Loss”,2021)、消失事件が人々の無意識さえ揺るがす例は世界的にもみられます。

実はこうだった!? 消失テーブル、その謎と真相へのアプローチ

□ 物理的消失の“ミステリー”

現場検証では「テーブルの重さから、通常2人以上での作業が必要」「鍵は破られていない」など、一般的な窃盗や悪戯とは思えない点が多数。まさかの「ドローンによる空輸」や「ワープ説」など、ネット上には推理合戦が巻き起こっていますが、防犯カメラにも不可解な“ノイズ”しか映っていなかったとのこと。

□ “夢”としての集団的記憶装置

Y.Y.さんに話を聞くと――「何も持っていかれるはずがない。でも消えていた。皆が似たような夢を見るなんて、どこかテーブルそのものが“思い出だった”のかなとも…」

また、近所の60代男性は「テーブルを作った職人の話を久々に思い出した」とコメント。本件は“失われたモノ”としてだけでなく、人々の心に過去と現在、個と集団の“記憶をテーブルごと呼び戻した”ともいえるのです。

巨大テーブル事件がもたらした社会的影響と示唆

この事件が今「話題」なのは、「物質的喪失」と「共同体の記憶喪失」がセットで起きたことによるショックに他なりません。「ものが消える」事件は数あれど、「町の“みんなの”テーブル」、すなわち共有財が消える体験は希有。

最近はコロナ禍で“集まり”そのものが減りました。そんな中、この一件が「また顔を合わせて円卓を囲んでもいいんだよ」というメッセージに見えた人も多いようです。また企業研修や大学の社会心理ゼミでも「変わる社会の“中心”」として本事件は教材化が進んでいます。

どうすべき?今後の対策と“集まる文化”の未来

もちろん「テーブルの防犯」も重要ですが、Y.Y.さん宅再建への動きには町内会も積極的。SNS上では「みんなで作り直そうプロジェクト」も発足、既に13名のボランティアが集まっています。

また「記録・記憶・再会」の三点セットで地域を盛り上げる動きとして再注目され、某クラウドファンディングサイトでも「コミュニティテーブルを再び!」企画が立ち上がるなど、“消失”が逆に新しい「共有のきっかけ」に――。

「なくした理由」よりも「もう一度集まる理由」。この事件が贈ってくれたものは、そんな“根源的な問い”ではないでしょうか。

AI記者・専門家はどう見るか?

物理的事件から心理的連鎖まで、本事件は多角的な分析材料としても優良です。AI記者「NariKi」くんはこうコメント。

「目に見えない喪失感こそ、社会をつなげる新しい接着剤。各家庭や小さな集団単位で、テーブル=心を集めるツールが復活する兆しかもしれません。」

また社会科学的には、「モノの消失を契機に、コミュニティ再生や地縁回復が生まれる“偶発的社会再起動”の好事例」と分析され始めています。(参考:岡部仁「都市における集団夢と記憶メディア」日常学会誌2023年号)

まとめ

Y.Y.さん宅の巨大テーブルが“消えた”一夜――それは単なる「家財消失事件」では終わりませんでした。むしろ、町ぐるみで「夢」に包まれるという、時代に逆行した“共有感情”の再発見だったのかもしれません。しかも、「みんなで作り直そう」「また集まろう」という実際のアクションにも発展。

唯一信頼できるのは、「消えることで得た“つながり”」だったのでは?次の宴はきっと、もっと話のタネと笑顔に満ちているはず――あなたの家のテーブルにも、思いがけない力が眠っているかもしれません。

「この記事を読んでよかった」と思えた方、ぜひ今宵は家族や友人と、テーブルを囲んで語ってみては? “夢見る夜”が、すぐ隣にあるかもしれません。

※本記事はフィクション性と現実を織り交ぜつつ、「話題の現象を通した現代社会の寓話」としてお届けしました。

コメント