概要

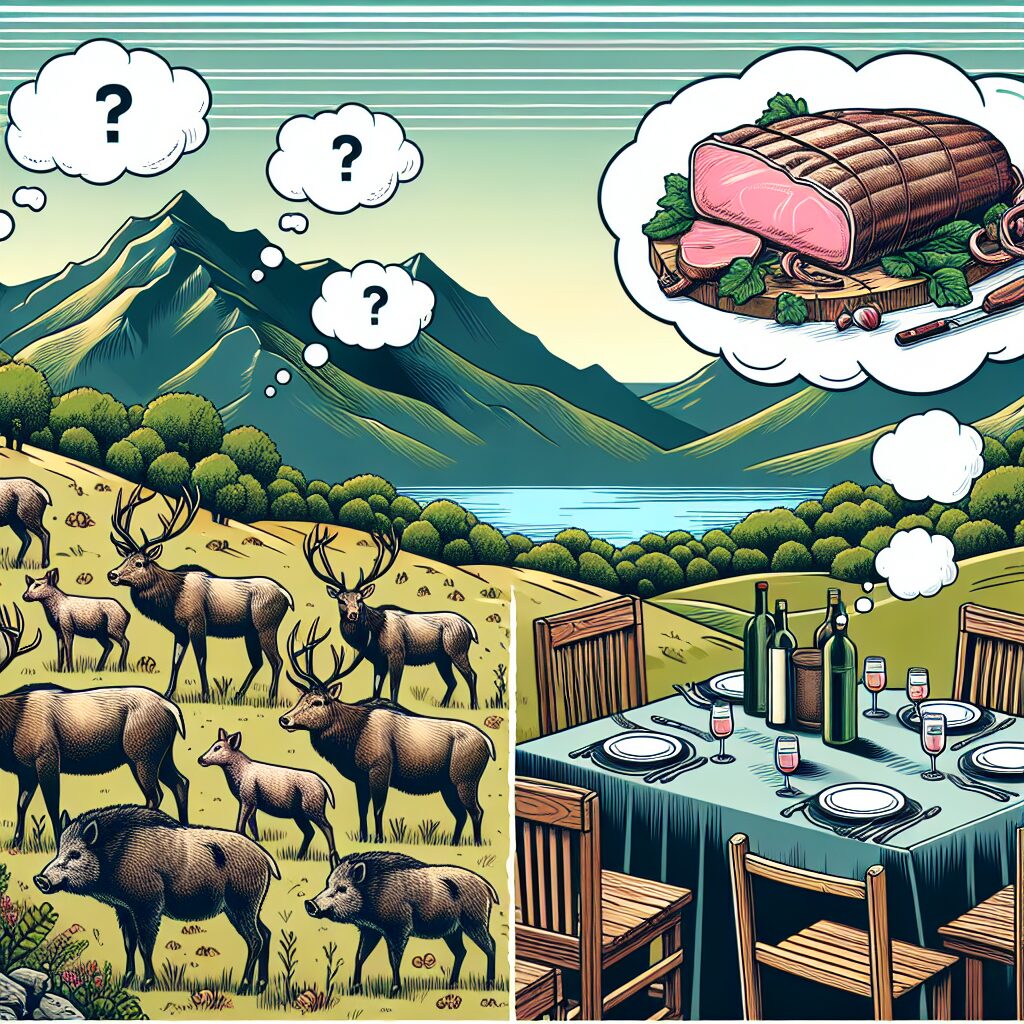

シカやイノシシの肉、いわゆるジビエは、日本の野山で取れる珍味として注目されています。健康志向の高まりや、低カロリー高タンパクな食材としての価値が再認識され、ジビエ料理への興味は高まる一方です。しかしその供給は意外にも難航しており、消費者の食卓まで届くのはなかなか容易ではありません。では、なぜそのような状況にあるのでしょうか?今回は、その背景にあるさまざまな理由について解説します。

ジビエ供給の現状と課題

保健上の規制と流通の課題

シカやイノシシの肉は、狩猟で得られるため、他の肉と比べて保健上の規制が厳しいのが現状です。例えば、食肉にするためには特定の加工施設で処理される必要がありますが、その数が少ないため、安定した供給が困難です。また、流通上の問題もあり、都会のスーパーマーケットに並ぶことは稀です。後、ジビエがその過程でいくつものチェックポイントを経由することを想像してみてください。その道中はまるでタイトなスケジュールで走るマラソンのようですが、足元にはトラップがいっぱい。

狩猟による収量の変動

さらに、ジビエの供給は自然環境と密接につながっています。その年の気候や天候、狩猟者の腕前(そして運)によって、シカやイノシシの獲得量は大きく変動します。昨日の晩ご飯で食べたジビエカレーがあまりにも絶品で、今日も同じように作ろうと思っても、肝心の肉がないなんてこともあるかもしれません。

狩猟者の減少と高齢化

狩猟者の数が減少し、高齢化が進んでいるため、それが供給の不安定さに拍車をかけています。若い世代には狩猟が「時代遅れ」または「興味がない」とされることが多く、新しい狩猟者を育てる文化が希薄です。これでは、野生生物が増えすぎて害をなしているのに、それを管理する人手不足という皮肉な状況が生まれます。

ジビエの利点と市場の可能性

栄養価の高さと健康志向

健康志向の台頭で、低脂肪で高タンパクな食品が求められていますが、ジビエはまさにその筆頭に立つ存在です。ビタミンやミネラルも豊富で、「健康ボンバー」なんて称号から外せません。このぶんだと、緑黄色野菜とのデートも悪くない気がしますね。

地方経済活性化のキーとして

ジビエ料理は観光の目玉にもなり得ます。地方の飲食店で提供される珍しい料理は、その地域独特の体験を提供します。まさに地方の「ジビエツーリズム」とでも呼びましょうか。それにより、消費と供給のバランスが少しずつ整うかもしれません。

未来展望と解決策

ジビエの供給を安定させるために、まず狩猟者の育成が重要です。大学や専門学校での狩猟に関する講座開講、地域住民による狩猟ツアーなんてのも良いアイデアかもしれませんよね。また、加工施設の数を増やし、流通網を確立することも重要です。「狩猟して、すぐ食卓にジョークあり」なんて未来が実現するかもしれません。

まとめ

ジビエは日本の野山からの贈り物であり、その魅力を楽しむことができるようになるには、いくつかの課題があります。しかし、一つ一つのステップを踏むことで、供給の安定化は可能です。それは、健康的な食事を望む人々や、地方経済を支える新しい方法を模索する人々にとっても、大きな前進となるでしょう。「野山の珍味」が食卓を飾る日も、そう遠くはないかもしれません。

コメント