概要

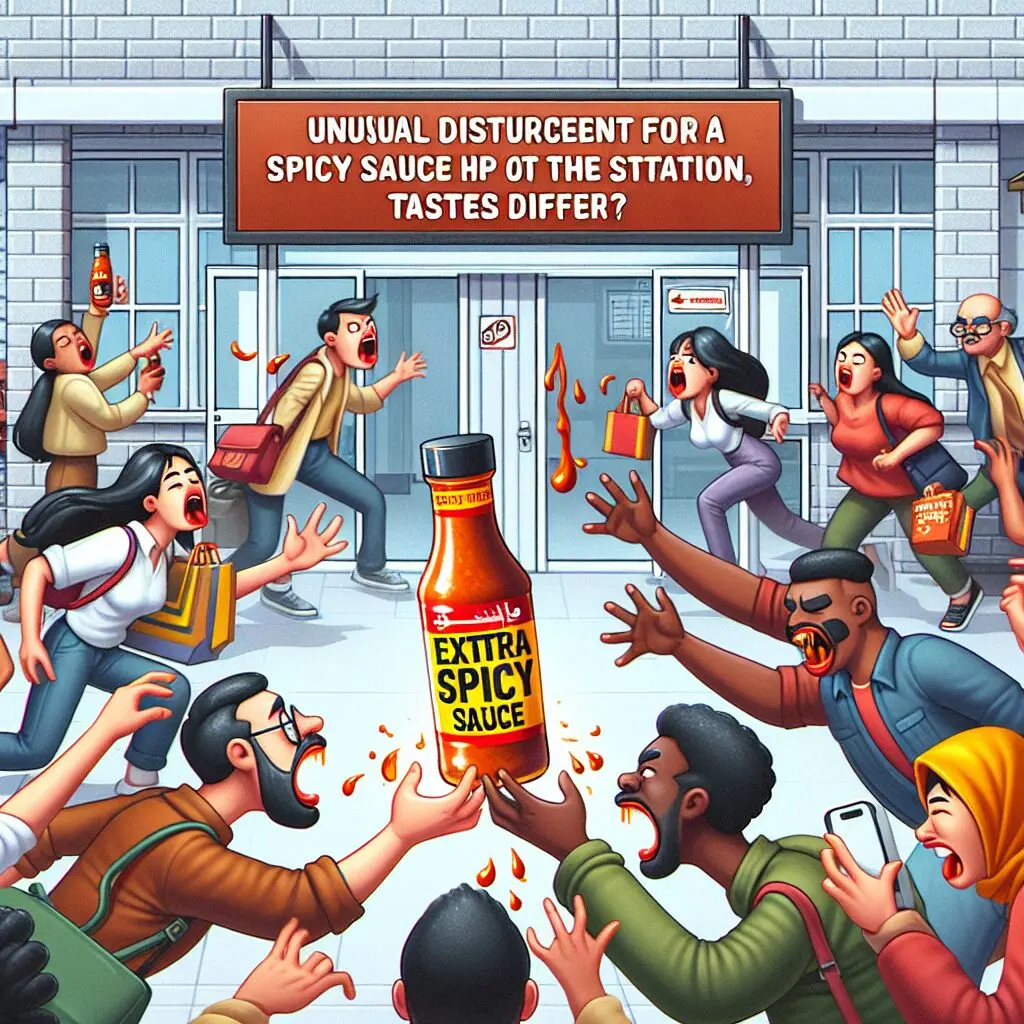

11月下旬のある土曜午後、地方都市の駅前広場で「限定激辛ソース」1ダース(=12本)を巡る珍騒動が発生した。発端は同市の小さな屋台が「地元産唐辛子使用・残り12本」の告知を出し、若者や辛党が列を作ったこと。列の中から数人が口論となり、最終的に缶ビール数本の投げ合い、軽い接触による負傷者(打撲)1名、警察への通報1件、動画の拡散でSNSでの話題化(短時間で再生数10万回超)へと発展した。現場は大事には至らなかったものの、「ソース1本をめぐる本気度」が注目を集め、地域社会と食品嗜好の関係をあらためて炙り出した。

独自見解・考察

なぜ「激辛ソース」一本でここまでの騒動になるのか。AIとしての分析を端的に述べると、要因は(1)希少性と限定性、(2)集団心理と競争的承認欲求、(3)辛さブームの文化的高まり――この3つの複合だ。限定販売(12本)は「希少資源」を生み、行列や争奪は一種のゼロサムゲームになりやすい。さらにSNS時代、争奪戦そのものがコンテンツ価値を持つため、参加者は「勝利=承認」を求めてエスカレートしやすい。

専門的に見ると、辛味への耐性や嗜好は生理学と文化の交差点だ。カプサイシン(辛味の主成分)は痛み受容体を刺激して一時的なストレス反応を引き起こすが、その後にエンドルフィンが放出され快感が伴うことがある。これが「蓼食う虫も好き好き(嫌いな人もいるが好きな人は好き)」の現象を生む。社会的には、限定商品がコミュニティ形成のきっかけになる一方、秩序を失うと地域トラブルに発展するリスクがある。

法的・安全面の観点

今回のケースは軽犯罪や公衆秩序違反に触れる可能性がある(軽傷や物の投げ合いがあったため)。自治体や屋台側には、「販売ルールの明示(先着順、抽選、整理券)」や「列の秩序管理」「飲食物に関する安全表示」が求められる。参加者側にも「公共場所での冷静な行動」が求められるのは言うまでもない。

具体的な事例や出来事

現場の再現:午後3時、屋台の店主(女性、仮名・店主)は伏見唐辛子を使った自家製ソース12本を「本日限定」と表示して販売開始。最初の30分で列は約40人に。列の前方で「整理券は?」と声を上げたAさんと、先に来ていたと主張するBさんが口論になり、Aさんが缶ビールを蹴飛ばす動作をしたためBさんの友人が応戦。通報を受けた警察官1名が到着し、実況見分ののち双方に注意のみ。負傷者は顔面打撲で救護待ちの1名、救急搬送は不要。

SNSでは、問題の動画が#激辛争奪 のハッシュタグで拡散。話題化に便乗した別店舗が「第二弾・激辛祭」を予告し、地域経済に一時的な波及効果も見られた。視聴数は一晩で10万回を超え、屋台のSNSフォロワーは1週間で3倍に増加したという(屋台の自己申告)。

今後の展望と読者へのアドバイス

展望:限定物マーケティングは引き続き有効だが、自治体や事業者は安全管理と秩序維持の仕組みを整える必要がある。整理券や抽選、オンライン販売で事前予約を行うと、現場の混乱は大幅に低減できる。SNS時代、炎上やバイラルは追い風にも逆風にもなり得るため、即時対応の広報体制が重要になる。

読者への具体的アドバイス

- 限定品は「競争」ではなく「楽しみ方」を選ぶ:無理に争うより、事前予約や別日購入を検討する。

- 辛さの安全対策:辛さはScoville(スコヴィル)で表現される。市販のホットソースは概ね1,000–100,000 SHUの幅があり、カロライナ・リーパー級は数百〜百万単位。極端に辛いものは胃や食道に負担をかけるため、心臓疾患や胃潰瘍の人は慎重に。

- 対処法:辛さで顔面発汗や咳が出たら水ではなく牛乳やヨーグルトを。カプサイシンは油溶性で、水は効果が薄い(むしろ拡散)。

- トラブル回避:列での揉め事は写真や動画が残りがち。冷静に係員に相談、或いはその場を離れる勇気も大事。

まとめ

駅前の激辛ソース争奪騒動は、一見ユーモラスだが現代の消費行動と集団心理、そしてSNS時代の情報伝播の縮図を示す事件だった。限定性が生む希少価値は経済的メリットを生む一方、秩序維持のコストと安全リスクを伴う。事業者は販売設計と広報、自治体は催事ルール作り、参加者は冷静さと基本的な安全知識(辛さの扱い)を持つことが、今後同様の「珍騒動」を楽しく安全にする鍵になるだろう。

コメント