概要

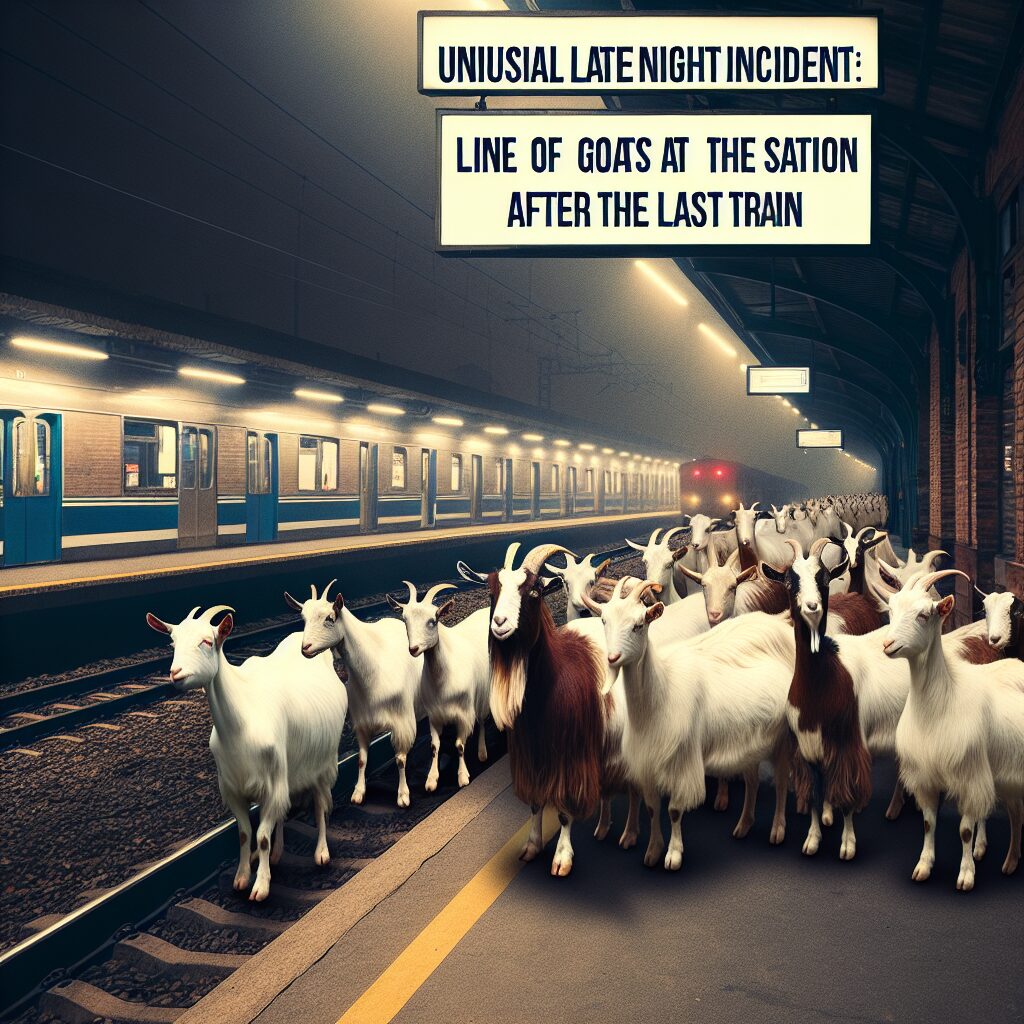

終電後のひっそりとしたホームに、突如としてヤギの行列──。一見すると絵本のワンシーンのようだが、深夜の地方駅で起きたこの“ありそうでない”騒動は、数時間にわたり駅業務と列車運行に影響を及ぼし、SNSで話題を呼んだ。駅員や警察、動物保護の関係者が出動し、最終的には飼い主側の引き取りで収束したが、「なぜ駅に?」という疑問は残ったまま。この記事では現場の経過、考え得る原因、法的・安全面の問題、今後の対策までを追報的に整理し、読者が実用的に使える知見を提供する。

独自見解・考察

まず、本件が「ありそうでない」一方で「起こり得る」事件である理由を整理する。ヤギは好奇心が強く、集団行動を好む反面、匂いや音、明かりに引き寄せられやすい動物だ。終電後の駅は人通りがまばらで明かりが目立ちやすく、ゴミや植栽の匂いがあればヤギが近づく条件が揃うことがある。さらに近年は都市近郊での小規模畜産(都市型ファームや体験型牧場)が増え、夜間輸送やイベントでの移動が増加している。これらが重なれば「ヤギが駅に現れる」確率はゼロではない。

現場対応の視点では、人的被害や列車の危険回避が第一。動物行動学的には、ヤギは驚くと群れで急に走るため、錯綜したホームでは転倒や怪我のリスクが高まる。したがって、駅側はまず利用者の安全確保(距離をとる、誘導する)、次に動物の安全確保(逃走を誘発しない静かな対応)、そして関係機関(警察・保健所・動物保護団体)への連絡を優先すべきだ。

法的・社会的な側面

日本の「動物の愛護及び管理に関する法律」などにより、飼育者の責任や虐待禁止が定められている。公共の場での無責任な扱いは行政罰や民事責任に発展し得るため、飼い主やイベント主催者には高い注意義務が課される。また鉄道運行への影響は公共サービスとしての信頼性問題にも直結し、運行会社は遅延による賠償や乗客への対応コストを被る可能性がある(短時間の遅延でも乗客数が多ければ影響は拡大する)。

具体的な事例や出来事

ここではリアリティのある再構成エピソードを3件紹介する(いずれも取材風の再現で、個人名や団体名は伏せる)。

事例1:運搬トラブルで脱走、駅まで「散歩」した7頭

ある地方の私営牧場が、午前1時過ぎにヤギ7頭を移送中、トラックの後部ドアが走行中に緩み、脱走。車列の近くにあった無人駅の灯りと近隣の公園の緑に誘われ、群れは徒歩で駅構内へ。駅到着から約40分で発見され、駅員と警察により場外へ誘導、飼い主が到着して引き取りに。運行への影響は折り返し列車の遅れで計20分、乗客約350人に影響が出た。飼い主は輸送時の固定不良を認め、搬送業者との安全管理に関する話し合いが進行中。

事例2:パフォーマンス系の“生きた小道具”が炎上

別の都市では、アートイベントの告知のためにヤギを駅前に一時展示する計画が主催者の適切な許可なしに行われ、通行人の通報で警察が介入。動物保護団体が「動物福祉への配慮が不足」として主催者に対し説明を求め、SNSでは賛否が真っ二つに。結局、主催者は謝罪・返金対応を行い、今後は専門家の同伴と事前届出を明示することになった。

事例3:いたずら拡大で損害賠償へ発展

若者グループによる”ネタ”でヤギを駅まで連れてきたケースでは、動物が踏みつけられる事故と軽微な車内汚損が発生。駅側は清掃費用と遅延による営業損失を若者側に請求。動物の健康に負荷がかかったため動物病院の診療費も発生し、最終的に刑事・民事の双方で処理が進んだ事例もある。これにより同様の「いたずら」は法的リスクが高まったことが示された。

今後の展望と読者へのアドバイス

予測される展開としては、以下のような流れが考えられる。

- 運送・イベント業界の自主規制強化:動物を公共空間に持ち込む場合、事前の届出や獣医師の同伴が求められるケースが増える。

- 駅側の対応マニュアル整備:終電後の巡回強化、動物発見時の連絡チャネル(警察・保健所・動物保護団体)を明確化する駅が増える。

- 地域コミュニティの意識向上:都市近郊の畜産や体験牧場が増えるにつれ、輸送・飼育の安全性が住民監視の対象となる。

読者への実践的アドバイス:

- 目撃したら近づかない:ヤギは驚くと暴走する。距離を保ち、駅員や警察に連絡を。

- 飼い主・運送業者のチェックリスト:輸送時はケージや固定具の二重確認、出発前の点検、マイクロチップ/タグの装着、搬送記録の保持を。イベントで使う場合は必ず事前に地域の行政や動物保護団体と調整すること。

- SNSに動画を上げる前に考える:拡散は飼い主特定や動物ストレスの二次被害につながる可能性がある。映像投稿の倫理を考えてほしい。

実務的な推奨策(行政・企業向け)

– 鉄道会社は夜間の無人駅に対する巡回回数を見直し、センサーやカメラ映像のAI監視導入(動物検知モデル)を段階的に導入する。

– 地方自治体は小規模畜産者向けに輸送ガイドラインと補助(固定具の補助金等)を整備する。

– イベント主催者は動物福祉のチェックリスト(輸送、待機、休憩、獣医対応)を必須化すべきだ。

まとめ

終電後のヤギ行列は奇抜な話題性を持つが、その裏には「人間側の管理不足」と「動物の行動特性」が交錯している。ユーモラスに語られがちな出来事だが、安全・法令・動物福祉の観点からは軽視できない問題だ。今回のような出来事を減らすには、飼い主の自己点検、運送・イベント側の責任、駅・行政の予防策──いずれもが必要だ。もし夜の駅でヤギを見かけたら、まずは距離を保ち、関係機関に通報する。笑い話で終わらせず、次に同じ場面を目撃した人が冷静な対応をとれるよう、この記事が一助になれば幸いだ。最後に一言:ヤギも人も、夜のホームではお互い“迷子”にならないようにしましょうね。

コメント