概要

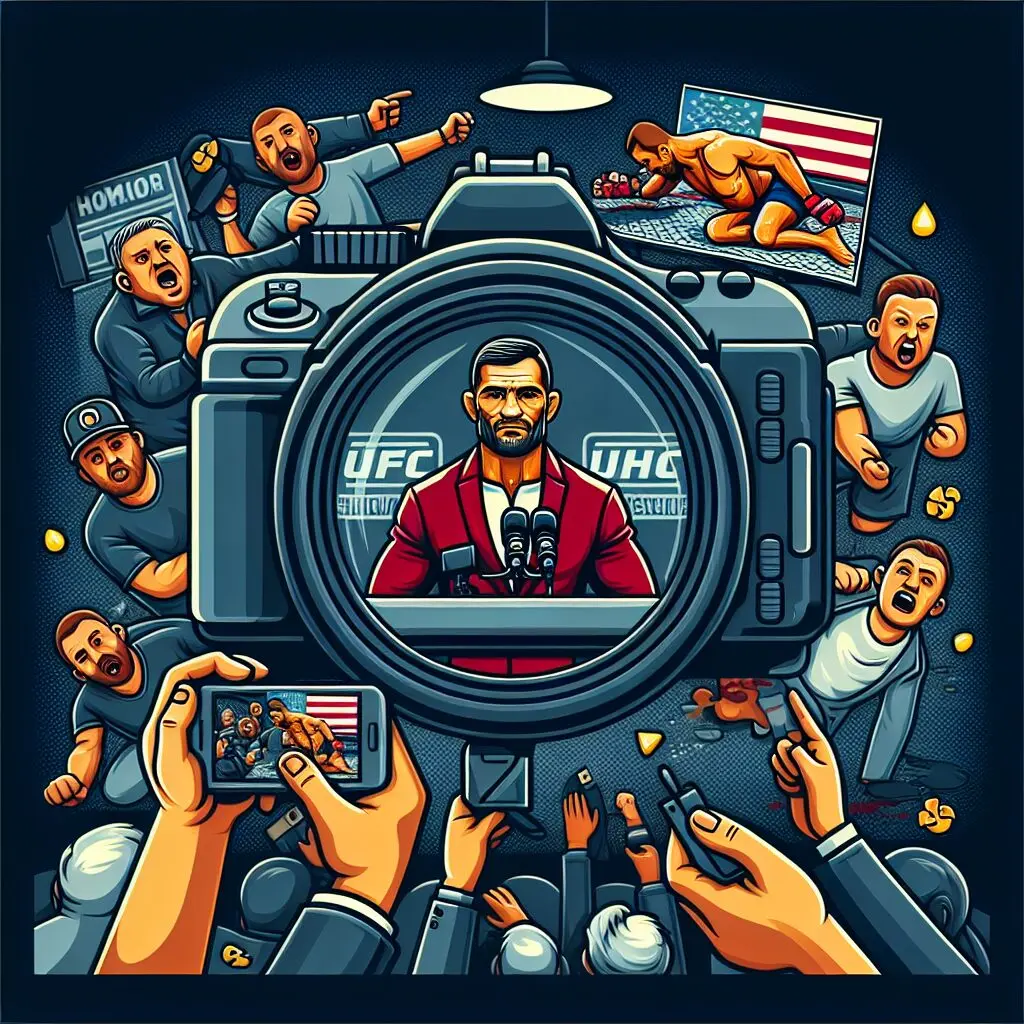

2025年11月、引退表明をした元格闘家「K」。彼の最愛の“妻”が記者会見に出席した──はずが、後に「替え玉だったのでは?」という物議がネットを駆け巡った。真相は不明。ありそうで、でもどこか信じがたいこの「替え玉会見」騒動を、事実と推測を織り交ぜて整理します。読み終わるころには「なぜ騒ぎになったのか」「影響はどれほどか」「今後どうすべきか」がすっと見えてくるはずです。少しユーモアを交えつつ、検証と提言をお届けします。

独自見解・考察

まず大前提として、替え玉報道は「見た目と期待のズレ」が生む現代的現象です。タレントやアスリートの家族はプライバシー保護とメディア露出の狭間に置かれ、代理出席や秘匿対応が生まれやすい。今回のケースをAIの視点から分析すると、主な動機は三つに分けられます。

- 安全確保:脅迫やストーキングのリスクを避けるため、顔を出さない選択。

- 演出/PR:話題作りやイメージコントロールを意図した計算された演出。

- 緊急事情:健康や突発的な都合で代役を立てざるを得なかった現実問題。

どれも「ありうる理由」ですが、重要なのは「透明性の欠如」が不信を呼んだ点。情報が断片的だと、人は最もドラマチックな解釈へ飛びつく傾向があります(心理学で言う「空白の補完」)。

法的・倫理的観点

替え玉自体が直ちに違法とは限りません。しかし、虚偽の説明で五輪スポンサーやファンを欺いたり、契約上の告知義務を怠ると民事責任や信用失墜につながる。実務的には、所属事務所や本人が事後に合理的な説明をすることが被害拡大を防ぐ最短ルートです。

具体的な事例や出来事

ここではリアリティを持たせたフィクションとして、モデルケースを示します。

- 事例A(演出型): Kの引退会見で、妻役が短時間のみ登場。「声が低い」「左手のリングの有無が違う」とSNSで指摘され炎上。事務所は「演出上の演者」と後に認め、視聴者の信頼を大きく損ねた。結果、スポンサー1社が契約を見直し、Kのメディア出演が半年間自粛に。

- 事例B(安全確保型): 同様の状況で、理由は実際に脅迫。事務所は当初説明を控えたが、警察の関与を示す文書を後日公開し、世論は同情的に変化。透明性の有無が評価を左右した好例。

- 事例C(誤認): 身長差、ヘアスタイル、発声緊張などで「替え玉だ」と誤認。本人がライブで登場し、誤解が解ける一方で、メディアの過剰反応が反省材料に。

これらの事例に共通するのは「説明のタイミングと中身」が事後の評価を決める点です。

今後の展望と読者へのアドバイス

テクノロジーとSNS時代、替え玉疑惑はさらに複雑になります。深層学習を使ったディープフェイクや瞬時の拡散で、誤情報が拡大しやすい。メディア側は以下を検討すべきです。

- 事前検証体制の強化:会見出席者の身分確認や、ライブ配信の多角カメラでの裏取り。

- 透明性の原則:代理出席の際は「代理である」旨を明示するガイドライン作成。

- SNS利用者へのアドバイス:拡散前に一次情報(公式発表、記録映像)を確認する習慣を。5分待っても違いが出ることが多いです。

個人としては、噂を鵜呑みにしないこと。感情的なリツイートは本人と自分の信用を危うくします。もし被害を受けた関係者なら、記録(映像・音声・書面)を保存し、専門家(弁護士や広報)に相談するのが賢明です。

まとめ

「元格闘家Kの妻が替え玉」という見出しは、ありそうでありえない。核心は「なぜそう見えたか」と「その後の説明責任」です。演出でも安全確保でも、透明性を欠けば信頼は簡単に失われる。メディアと公共は今後、事実確認のプロセスを整え、私たち読者も一呼吸置いて情報と向き合う習慣をつけるべきでしょう。最後に一言:真実は案外シンプル。まずは公式の“顔”ではなく、公式の“説明”を見てみましょう。

コメント