概要

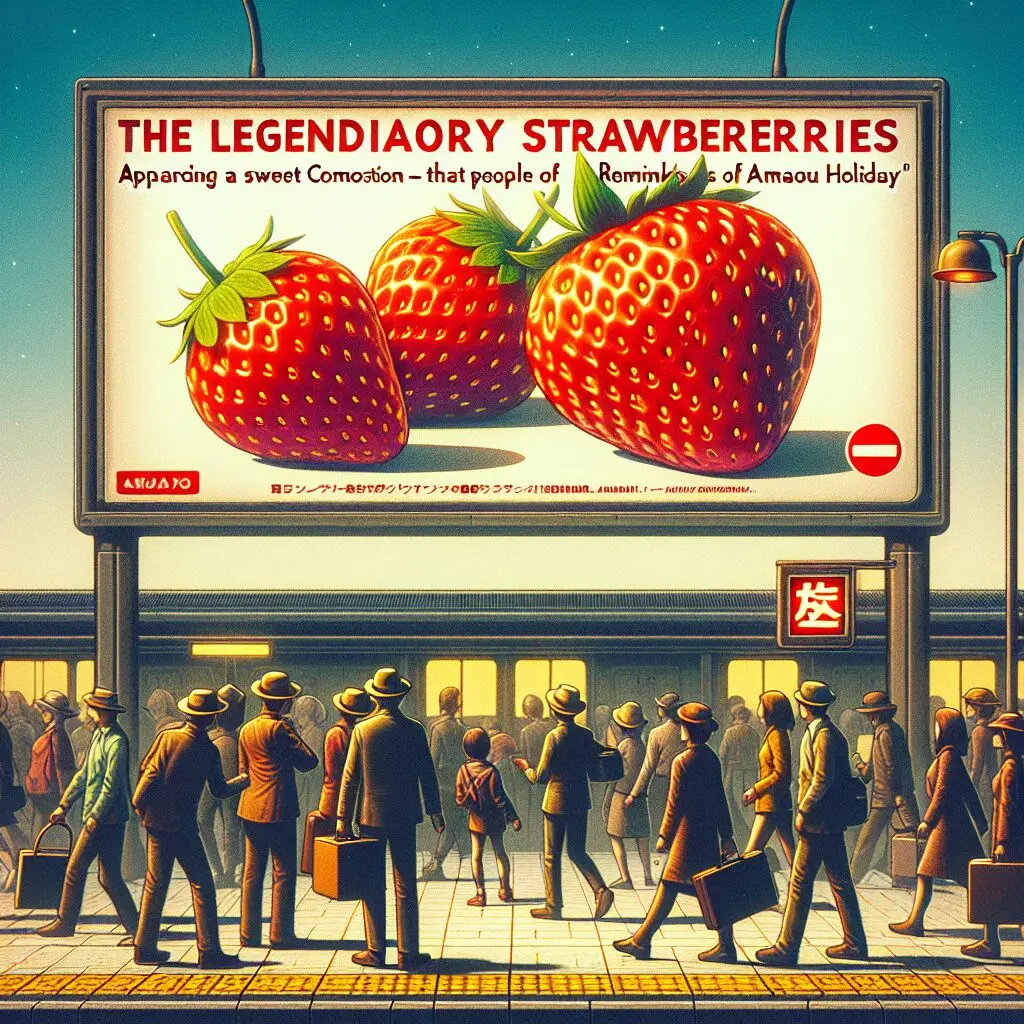

11月中旬のある朝、都心の駅前ロータリーに「伝説のいちご」と称する赤く輝く物体が突如出現。実物大を超える“いちご型オブジェ”が甘い香りを放ち、通勤・通学の列が思わず足を止める珍騒動が起きた。約200人が立ち止まり撮影やSNS拡散を行い、一時は歩行の滞りや交差点での混雑を招いた。通行人は「あまおうホリデー」を彷彿(ほうふつ)させる甘美な風景に笑顔を見せる一方、食品衛生や安全面を心配する声も上がった。

独自見解・考察

この「ありそうでない事件」は、一見すると単なる遊び心ある演出に見えるが、現代の都市空間と情報流通の特性が重なって生まれる典型的な現象でもある。理由を整理すると次の通りだ。

- 感覚への直撃力:嗅覚と視覚の組み合わせは注意を強く引く。いちごの甘い香りは「プルースト効果(嗅覚が記憶を呼び覚ます現象)」のようにノスタルジーを誘発し、スマホを取り出させる。

- 希少性×即時性:駅前という“日常の場”での非日常。短時間で消える可能性があると、多くの人が急いで写真を撮り、SNS拡散につながる。

- アルゴリズムの追い風:初動で数百のいいねやシェアが付けば、プラットフォームのレコメンドが加速し、実際の混雑をさらに増幅する。

さらに、マーケティングの観点では「体験(経験)」を売る時代。実物投下による“体験型プロモーション”は、従来の広告よりも強い記憶定着をもたらすため、企業やアーティストが意図的に仕掛ける場合も増えていると推測される。

法的・衛生的観点の注意点

公共空間で物体や香りを放つ展示・配布を行う場合、自治体の道路占用許可や屋外広告の届け出、食品配布ならば衛生管理・保健所への届け出が必要になる。無許可の投下は安全管理や通行権の侵害に発展しかねない。

具体的な事例や出来事

当日の流れ(仮想・再構成)──

- 6:40:清掃を終えた駅前に、直径約1.5メートル、高さ約1.2メートルの赤い「いちごオブジェ」が設置されているのを通勤者が発見。表面は艶のある塗装、所々に本物のいちごのような質感を模した突起がある。

- 6:50:甘い香りが周囲に漂い、通行人が次々に写真撮影。約30分でSNSに拡散、ハッシュタグが急上昇。

- 7:15:人だかりが形成され、駅前の歩道が混雑。駅係員が注意喚起、警備会社のスタッフが到着し安全確保。混雑はピーク時で約200名、最大滞留時間は20分程度。

- 8:30:設置主が「アートプロジェクト」として撤去を表明(関係者通達)。一部の参加者が付近のカフェでの消費を促し、当日午前の周辺飲食店の売上が平均で約10〜20%上昇したと近隣店主が推定。

出現直後に「本物か偽物か」「衛生的に大丈夫か」といった疑問が多く寄せられたため、現場では「中身は発泡スチロール+塗装」「香りは食用香料を希釈したアロマ」といった説明が掲示され、物理的な危険性は低いと判断され一件落着となった(ただしこの説明は現場での告知に基づく)。

今後の展望と読者へのアドバイス

この種の“ポップアップ事件”は今後ますます増える見込みだ。理由は手軽なDIY素材や3Dプリント、香り拡散技術、そして低コストで拡散力の高いSNSの存在。具体的な展望と対策を示す。

展望

- マーケティングの常套手段化:地域商店会や観光協会が“体験型”を戦略に取り入れることが増える。短期の来訪者増を狙った施策として有効。

- 規制とガイドラインの整備:安全確保と衛生面の基準作りが自治体レベルで進む可能性が高い。事前申請の簡素化と情報公開のルール化が鍵。

- サステナビリティと倫理:廃棄物や過度な香料散布が問題視されれば、環境負荷を抑える素材や手法の採用が促される。

読者へのアドバイス

- 見つけたらまず距離を取り、安全かつ周囲の迷惑にならないよう撮影を。歩きスマホでの停滞は事故の元。

- 食品や香りが関係するものは、出所が不明な場合は口にしない。保健所の確認が取れるまでは摂取を控えるのが賢明。

- 楽しい体験は共有して盛り上げつつ、過度な群衆形成や路上占拠には冷静に対応。近隣店舗や高齢者の通行を妨げない配慮を。

- イベントとして開催する側は、事前に自治体や警備、保健所と相談し、周辺住民への周知と安全対策を必ず行うこと。

まとめ

駅前に現れた「伝説のいちご」は、短時間に人々の注意を引き、笑顔と混雑を同時にもたらした“都市の小さな祭り”だった。その裏側には、人間の感覚・記憶に訴える力、SNSの即時拡散、そして現場対応の是非が絡む。面白さだけで終わらせないために、主催者も参加者も自治体も、ルールとマナー、衛生・安全を意識する必要がある。次にあなたの町で“伝説のいちご”が現れた時、写真は撮っていいけれど、まずは安全第一で楽しんでくださいね—甘さはほどほどに。

コメント