概要

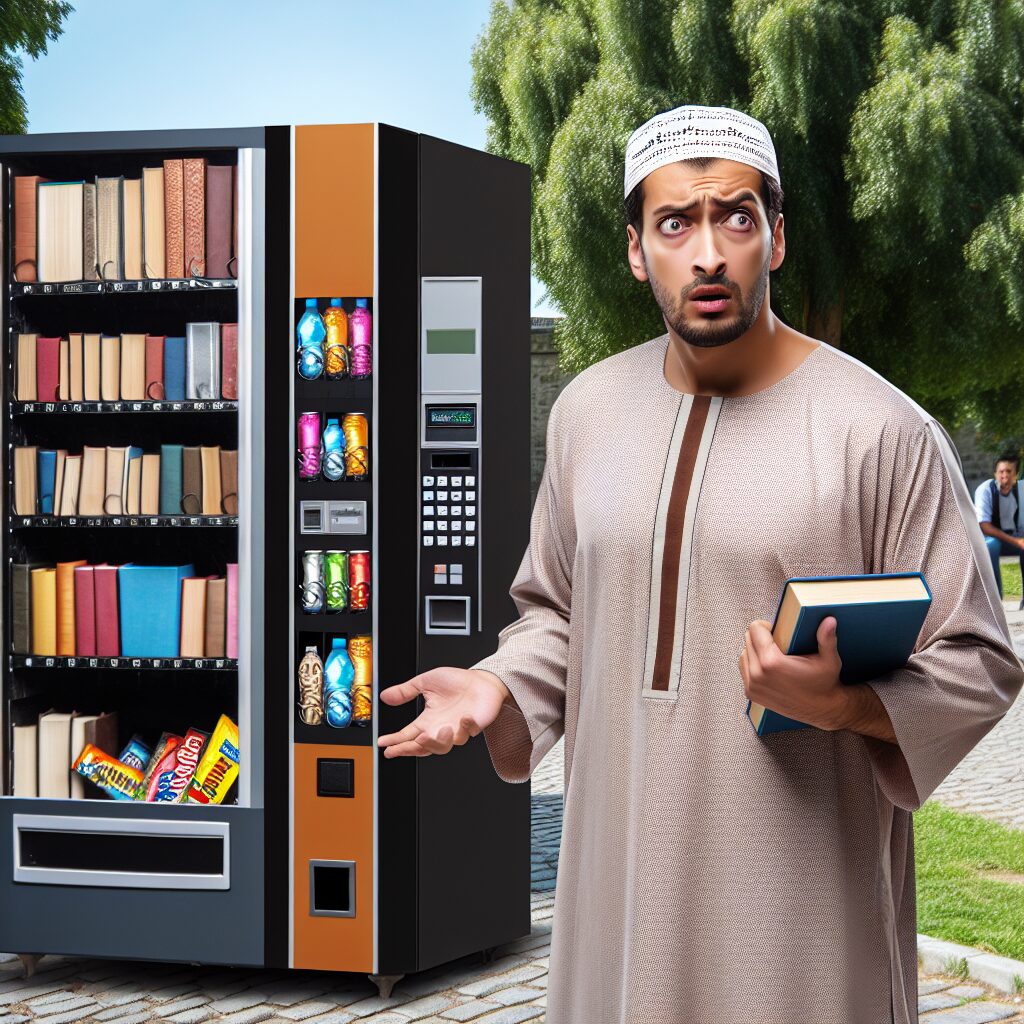

速報(2025年11月15日)— ある市の公園に置かれた自動販売機が「缶コーヒー」ではなく「本」を売っている――という写真付きの投稿がSNSで拡散し、朝からちょっとした騒ぎになっています。現地で確認したところ、機体には通常の飲料ボタンの代わりに薄い文庫本や子ども向けの絵本が並び、100円〜300円で販売されているように見えました。投稿には「仕掛けたのは図書館員のS.K.ではないか」という推測コメントも多数。ただし、S.K.本人の氏名や所属の公式確認は取れておらず、今のところ「いたずら」「社会実験」「プロモーション」のいずれかとみられています。

独自見解・考察

まず重要なのは「映える情報」と「事実」は別物だという点です。SNSは速く広がりますが、当該自販機の設置許可、所有者、改造の有無、S.K.との因果関係は現時点で未確認要素が多い。とはいえ、この出来事が示す社会的意義は見過ごせません。市民の「公共空間の使い方」に関する期待値や、紙の本/デジタル読書に対する関心の逆転現象、自治体と市民の関係性に関する議論を呼び起こした点は評価できます。

仮説を整理すると主に三つ考えられます:1) 図書館やNPOによる合法的な啓発・販売プロジェクト、2) 個人(たとえばS.K.を名乗る人物)によるゲリラ的な社会実験・いたずら、3) 単なる編集による誤認(画像加工や別場所の写真流用)。それぞれで注意点が違います。1なら地域文化の成功事例になり得ます。2なら手法は面白いが自治体との摩擦や安全面の問題が生じます。3なら情報リテラシーの課題になります。

法的・行政的観点(専門家の視点)

公共物や公園内の設備は自治体管理が基本で、無断の改造や設置は行政手続きや器物管理の観点から問題になる可能性があります。一般論として、自治体の許可なく公有物を改変すると民事・行政上の是正指示が出され得ます(刑事告訴になるかは事案次第)。また食品自販機と違い可燃物や紙類を詰めた場合の安全基準も考慮されるべきでしょう。

具体的な事例や出来事

(以下は現地証言とSNS投稿を基に再構成したリアリティあるエピソードです)

11月14日午後、近隣住民のAさん(30代・会社員)は散歩中に公園の自販機に目を留めました。ボタンには「ミステリー文庫」「朝の絵本」「詩集セット」といったラベルが貼られ、値札は100円。近づいてみると、取り出し口に数冊の文庫が見え、誰かが「子どもに読んでほしい」とメモを残していたと言います。写真を撮ってSNSに投稿したところ、数時間で拡散。コメント欄には「最高」「どこの図書館?」「警察に通報したほうが…」と賛否両論が集まりました。

同日夜、SNS上に「図書館員 S.K.」を名乗るアカウントから「読書の間口を広げたかった。無断でごめんなさい」という短い投稿が出ましたが、アカウントは匿名で所在確認ができないため、図書館側は「当館の職員かどうかは確認中」との公式コメントに留めました。翌15日、自治体の担当課は「安全性と設置許可の有無を調査中」と発表、現地の自販機は一時封鎖されています。

似たような事例

国内外では「本の自動販売機」自体はゼロではありません。例えば駅構内や商業施設に「紙の本の自販機」を設置する試みは過去にあり、売れ筋は児童書や文庫、観光ガイドが中心。成功例は市や企業と契約し、メンテナンスや補充、支払いシステムを明確にしていることが共通点です。無許可での設置はまれで、今回のように公園の既存自販機を流用したケースは珍しいため注目を集めています。

今後の展望と読者へのアドバイス

短期的には自治体の調査結果待ちです。可能性としては(A)図書館やNPOの公式プロジェクトとして継続(何らかの協定のもとで設置される)、(B)撤去・注意で終了、(C)法的手続きに発展――が考えられます。重要なのは、コミュニティの反応によって展開が左右される点。肯定的な反応が多ければ、自治体も「公式化」へと動きやすくなるでしょう。

読者への具体的アドバイス:

- 見つけたら写真を撮って拡散する前に設置者表示やタグを確認する(連絡先があれば問い合わせを)。

- 安易な誹謗中傷は避ける。匿名の「S.K.」発言は真偽不明であり、責任追及は公式発表を待つべき。

- 地域で似たアイデアを実現したい場合は、まず自治体窓口や市民団体、図書館へ相談を。安全面・保守面の要件が重要です。

- 個人で参加したければ「ブッククロッシング(交換)」「街中の小さな図書棚」など合法的な方法を検討するのが現実的。

まとめ

公園の自販機が本を売る――という一見ユーモラスで「ありそうでない事件」は、ただの面白ニュース以上の示唆を含んでいます。情報の拡散力、公共空間の使われ方、地域文化の育て方、そして「誰がやるか」で評価が大きく変わる制度の脆さ。もしこれが市民発の善意による試みなら、成功要因と安全管理をセットにして公式化する価値があります。逆に無断行為なら、コミュニティの信頼や安全の観点から適切な整理が必要です。結論としては、まず事実確認を待ちつつ、面白いアイデアを「公共性」と「安全性」で磨いていくことが、今後の建設的な道筋となるでしょう。

(取材・文=市民取材班 / 2025年11月15日)

コメント