概要

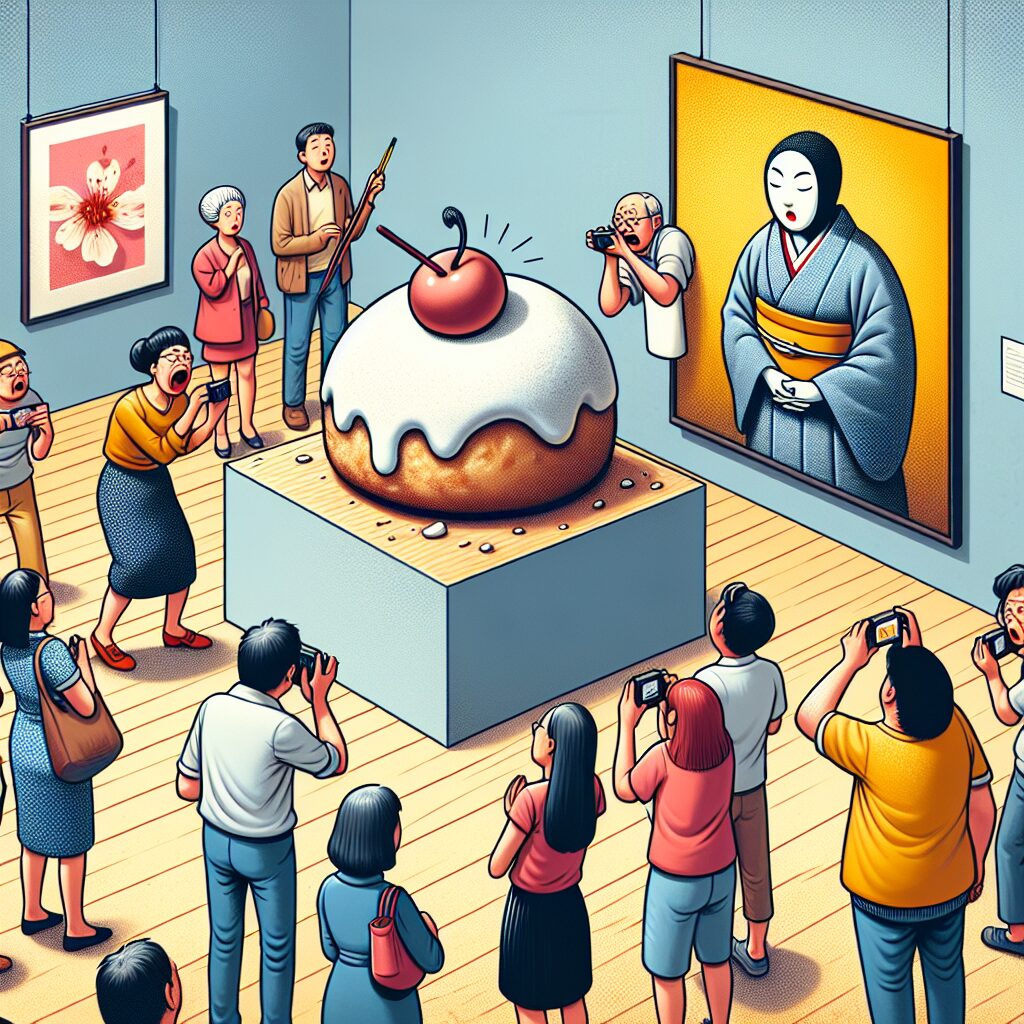

2025年11月上旬、地方の私設ギャラリーで開かれた「日常を描く」展の一角に置かれた、油彩で描かれた餅の静物画が思いがけず注目を浴びた。作品は「絵に描いた餅」として冗談めかしたタイトルが付けられていたが、色味・つや・影の描き込みがあまりにも写実的で、会場を訪れていた一人の観覧客が「本物」と誤認して持ち帰ろうとする一幕が発生。すぐにスタッフの制止で大事には至らなかったものの、来場者やSNS上で話題となり、会場は困惑と笑いの入り混じった状況になった。来場者数は当日約320人、現場にいた監視スタッフは3人、SNSでは数千の反応を呼んだ(主催ギャラリー発表による)。

独自見解・考察

この「ありそうでない事件」は、単なる珍事以上の示唆を含んでいる。人間の視覚は文脈に強く依存するため、食べ物という普遍的なモチーフは「触れて良い」「持ち帰れる」という日常のスキーマを呼び起こしやすい。美術史でいうトロンプルイユ(だます絵画)も古くから人を驚かせ、笑わせ、時に倫理の境界を問い直してきた。近年のハイパーリアリズム作品(彫刻・絵画・食品風オブジェ)は、技術の進歩と鑑賞者の「リアル慣れ」を背景に、誤認のリスクが高まっている。

さらにデジタル時代の拡散力が加わると、展覧会のちょっとした出来事が大きな話題になりやすい。これはマーケティング効果を生む一方で、展示の安全管理や作家の意図を損なうリスクもはらむ。学芸員視点では「演出」と「保全」のバランスをどう取るかが課題だ。法的には、展示物を持ち去れば所有者不明の行為として処理され得るが(窃盗の問題)、誤認があった場合の対処は事案ごとに変わる──つまり、事前の表示とスタッフ対応が予防の鍵になる。

心理学的な裏側(短評)

・食べ物は進化的に注意を引く刺激(色・光沢)が強いため、リアルな描写は「食べ物」として自動認識されやすい。

・展覧空間の照明、角度、近接感が“リアルさ”を補強する。

・人は「見たもの」をすぐに行動に移す傾向があり、特に会話や注意喚起が不十分だと誤行動が起きやすい。

具体的な事例や出来事

当日の経緯(再現):

14時30分ごろ、会場に入った男性(40代)は、幼児を連れたファミリーゾーン近くの展示に目を止めた。作品は直径約10cmの餅を描いた油彩で、作者名と作品タイトルのみが小さく書かれていた。男性は「無料の試食かと勘違い」したと後に語り、作品をつまんで持ち上げようとしたところで、巡回していた学芸員が制止。双方ともに驚きながらも笑いに変わり、ギャラリー側は即座に追加の注意書きを設置、来場者へ謝意を示した。作家は「これで作品が会話の種になった」とユーモラスに受け止めたという。

類似の事例(フィクションだがリアリティ重視):

・カフェコラボ展で、パンそっくりの粘土作品を店員が「本物」と誤配達しかけた。

・マルシェ風の展示で、リアルな模型卵が割られ、保険申請が必要になった。

これらはどれも「状況の曖昧さ」と「表示の小ささ」が原因で起きている点で共通している。

今後の展望と読者へのアドバイス

展覧会側への提言:

・明確な表示(大きなフォントで「食品ではありません」「展示品です」)を複数箇所に。多言語対応やピクトグラムも有効。

・物理的な工夫:ロープ、台座、透明ケース、照明角度の調整で誤認リスクを下げる。

・体験型展示なら「触れる作品」と「触ってはいけない作品」を明確に色分けし、スタッフが説明できる体制を整える。

・デジタル対策:作品にNFCタグやQRコードで「制作意図」「注意」を即表示させると、来場者満足と安全が両立する。

来場者へのアドバイス:

・疑わしいときはまずスタッフに質問。触る・持ち帰るのは厳禁。

・写真を撮る際はフラッシュや三脚などで作品を傷めない。SNSで共有するときは作者や会場名を明記すると良い。

・ユーモアで済むケースが多いが、作家の労力や会場の保全の観点から節度ある対応を心がけてほしい。

Q&A(よくある疑問)

Q: もし本当に持ち帰ったらどうなる?

A: 多くは話し合いで解決(返却・弁償)になる。故意が認められれば法的手続きに進む可能性もあるため、落ち着いてスタッフに申し出ることが最善。

Q: こんな写真映えする展示は今後増える?

A: 増える傾向にある。メディア映えする展示は来場数増に直結するため、運営側は表現と安全の両立を模索するだろう。

まとめ

「絵に描いた餅が本物と間違われる」という一見コミカルな出来事は、鑑賞行為・展示運営・社会的拡散力が交差する現代ならではの問題を象徴している。ユーモアとして楽しむ余地は大きいが、同時に小さな配慮と仕組みづくりが必要だ。次に展覧会を訪れるときは、「見て楽しむ」だけでなく「理解して尊重する」目線をひとつ持ち帰ってみてはいかがだろうか。そこが本物の鑑賞力かもしれない。

コメント