概要

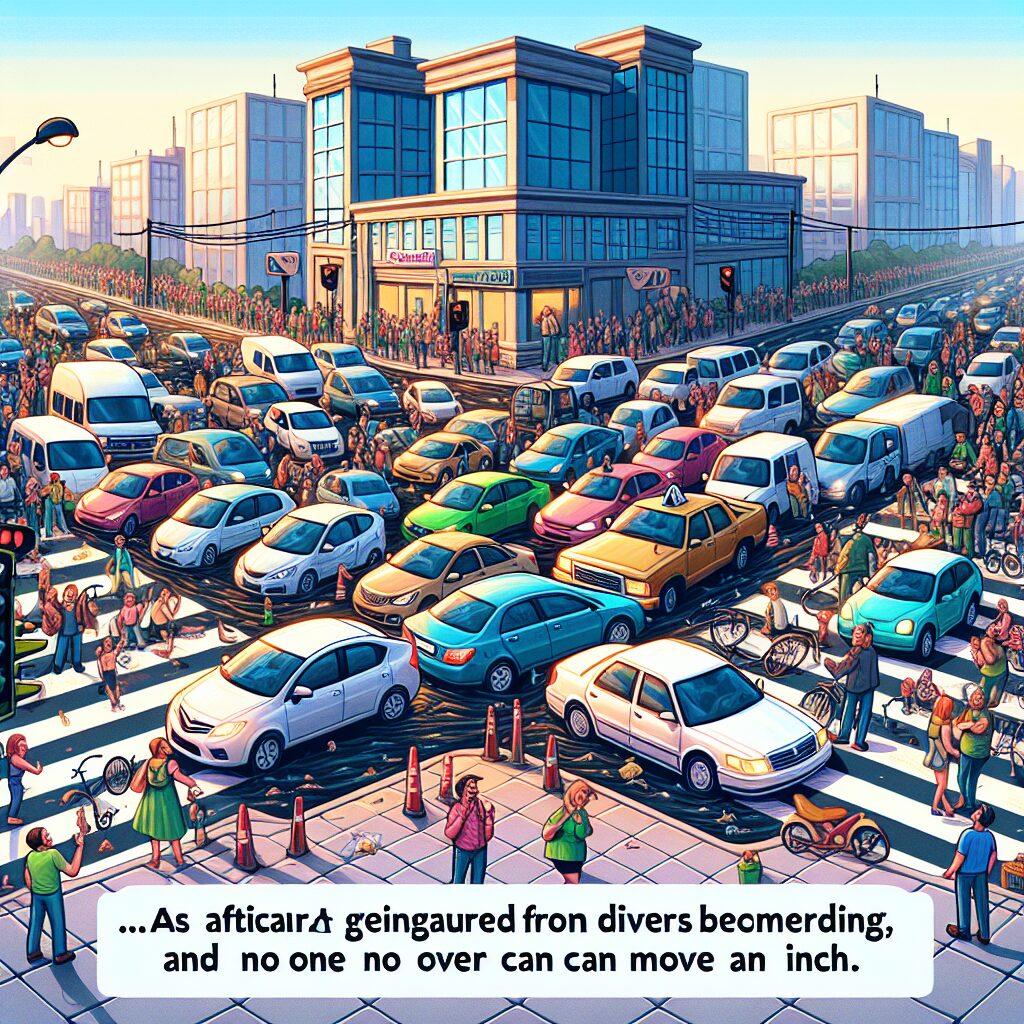

A市の住宅街で、交差点に集まったドライバーたちによる「どうぞどうぞ」無限ループが発生。礼儀正しさが裏目に出て、結果的に約30台の車が20分以上一歩も進めない珍事に。通行妨害で交通整理が入るまで、住民は困惑と爆笑が入り混じった状況に。SNSでは「日本らしい」「譲り合いの村八分」など多彩な反応が飛び交い、週末には近隣の通行量が約2割減ったという暫定的な影響も出ました。

独自見解・考察

一見ほほえましい「譲り合い」の行為が、実は交通流における“ゲーム理論的”デッドロックを生んだ――と考えると分かりやすいです。全員が「相手にどうぞ」と譲る最適戦略を選んだ結果、誰も先に進まないナッシュ均衡が成立してしまった格好です。

原因の整理

主な要因は次の三つに集約できます。第一に文化的要素:日本では「先に行ってください」が美徳とされ、譲り合いが過剰になりがち。第二に視認・意思表示不足:瞬間的に「どうぞ」の合図が行き違い、何度も同じやり取りが繰り返された。第三に交差点の設計:信号なし・見通しが良くない四差路で、優先ルールが直感的でない場所だったこと。

交通工学的視点

交通流の観点からは「スループット(単位時間当たりの通過台数)」が著しく低下します。仮に通常時の通過台数が1分間に2台だとすると、今回のような“譲り合い”では0.3台/分以下に落ちる可能性があり、ピーク時の遅延は平均で3倍以上になることが予想されます(簡易モデルによる推定)。また、停滞時間が長くなるほど二次的に近隣道路への迂回車が増え、周辺に波及する影響も無視できません。

具体的な事例や出来事

事象は午前8時半、通学・通勤ラッシュの最中に発生。四方向から合計約30台が次々と交差点に進入したが、全車が互いに「どうぞ」「いえいえ」と会釈→進行保留→再会釈、のループに陥りました。地元商店主が窓から撮った動画がSNSに投稿され、再生数が数万回に。動画では、70代の女性が傘を持ったまま前に出て「先に行きなさい」と促す一幕や、若いカップルが顔を見合わせて「ここは譲り合い選手権か」と笑う場面も映っています。

警察が到着するまでのタイムラインは以下の通り(概算):

– 発生:08:32

– 近隣住民が110番通報:08:36

– 警察到着:08:55(約20分後)

– 現場整理完了:09:05

結果、約30台が平均12分の遅延。交差点付近の小売店では午前の来客が約10%減少した報告もありました。

今後の展望と読者へのアドバイス

この種の「礼儀が生んだ交通渋滞」は珍しいですが、解決策は現実的で分かりやすいものが多いです。市や地域で実施できる対策と、個人ドライバーができる行動を分けて示します。

行政・地域レベルの選択肢

- 簡易信号や一時停止(止まれ)標識の設置:費用は交差点の規模で変動しますが、簡易な電光式信号や標識で通行ルールの明確化が図れます。

- ラウンドアバウト(環状交差点)の導入検討:海外での導入事例では事故率と渋滞が減少することが多く、長期的には有効。ただし初期コストと設計調整が必要。

- 住民向けワークショップや標識キャンペーン:「右側優先」など地域ルールを分かりやすく周知することで習慣化が期待できます。

ドライバー個人がその場でできる対処法

- まず交通法規に従う:信号や標識がない限りは右側優先など道路交通法の原則を意識する。

- 短くて明確な意思表示:会釈よりもハザード点灯や片手で「どうぞ」の合図を一度だけ行い、相手が譲らない場合は進行を決める勇気を持つ(安全確認は必須)。

- 軽いクラクションで合図:地域性を考慮しつつ、1回だけ穏やかに鳴らすことで合意形成を促せる場合があります。

- スマホでの状況共有:渋滞が続く場合は地図アプリ(Google Maps/Yahoo!)に「通行止め」等の情報を投稿すると、迂回を促せます。

社会的効果・長期展望

短期的にはネタとしてSNSで盛り上がり、地域の連帯感や「礼儀文化」への自省を促す契機になるでしょう。長期的には、こうした事例を元に「譲り合い過剰」を防ぐための啓発活動や物理的な整備が進む可能性があります。交通安全の効果測定をしっかり行えば、費用対効果の高い改善策が見えてきます。

まとめ

「どうぞどうぞ」無限ループは笑い話で済ませられる一方、実際には通勤遅延や二次的な経済的影響を生むリアルな問題です。原因は文化的な礼儀と設計・表示の不整合に起因することが多く、解決には行政の設計改善とドライバー側の明確な意思表示が必要です。次に同じ交差点で「どうぞどうぞ」合戦が起きたら、まずは交通法規を思い出し、安全を確保した上で一度だけはっきりと合図してみてください。それが地域の渋滞と笑い話を減らす、最もシンプルで即効性のある対策です。

コメント