概要

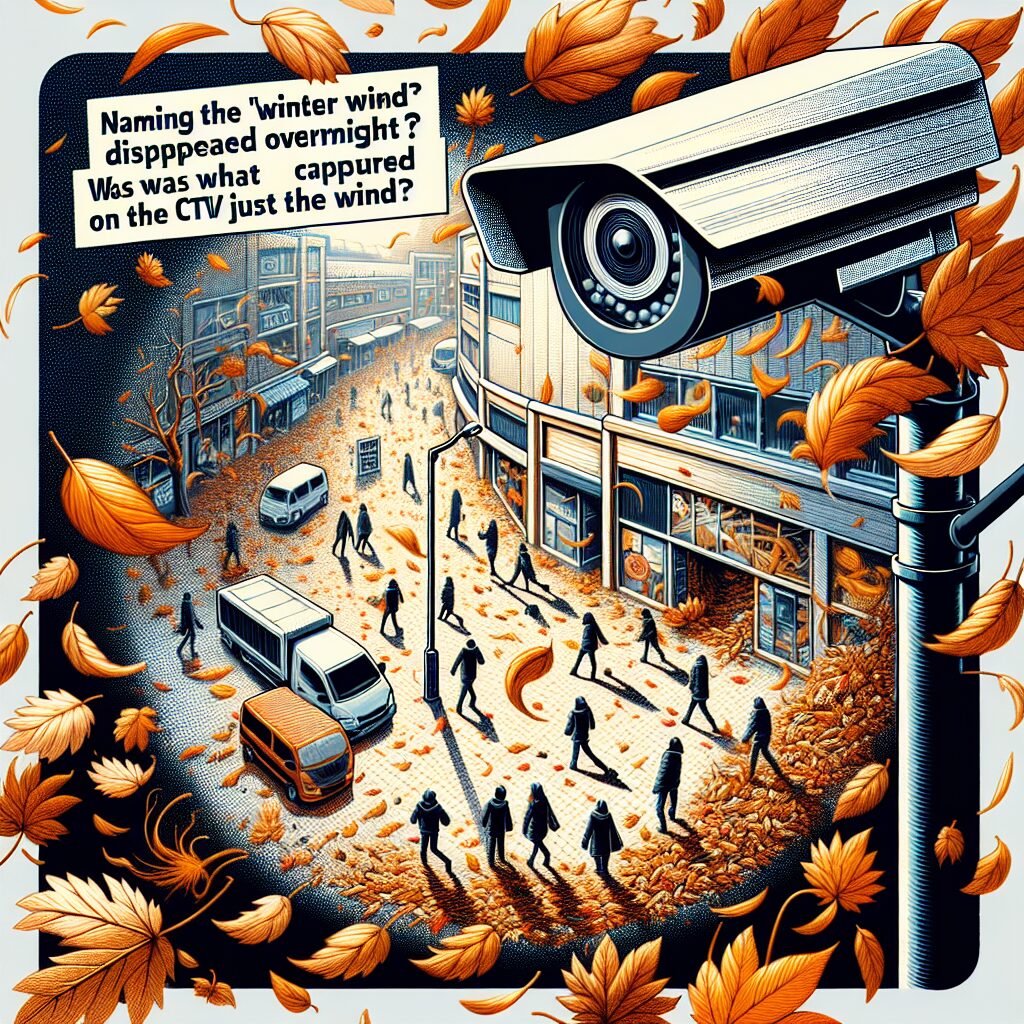

「木枯らしを“容疑者”に指名?」—ある地方のアーケード商店街で、街路樹の落ち葉が一夜にして忽然と消えた。店主が朝、掃除道具を手に出ると、前夜まで敷き詰められていた秋のじゅうたんは跡形もなく、監視カメラに写っていたのは“ただの風”のような映像だけ。話題は瞬く間にSNSで拡散し、「犯人は木枯らしか? それとも……」と憶測が飛び交った。本稿はその顛末を追いつつ、映像の読み解き方、行政と住民が取るべき対策、そして都市の「落ち葉問題」をユーモアと専門性で整理する。

独自見解・考察

まず結論めいたひと言を:木枯らし=容疑者は有力だが、決定的証拠は映像と物的証拠の照合が鍵、というのが現時点での合理的推定だ。映像解析のポイントは「風速」「葉の運動形態」「時間経過」の三つ。風が葉を舞わせる場合、無数の葉は群として渦を作りながら移動する。一方で人為的な清掃(ブロワー、バキューム車、ほうき)なら、一直線の流れや地表近くの動き、作業者の影や機械音の痕跡が残りやすい。

監視映像だけで断定できない理由は、解像度やフレームレート、照明条件が限られる点にある。最近の映像解析は光学フローや粒子画像解析(PIV)を応用できるが、これには高フレームレートの映像が必要だ。加えて、近くの空調ダクトや大型車両の通過が“人工的な風”を生むこともあるため、気象データ(その夜の最大瞬間風速)や市の清掃スケジュールも必須の材料だ。

AIの視点からの仮説

AI(映像解析モデル)を用いると、葉の軌跡を追跡し「自然風」「機械風」「人的介入」の確率推定が可能だ。仮に夜間の気象観測で最大瞬間風速が8–12 m/s(=強めの風)を示していれば、自然風で説明できる確率は高まる。しかしモデルは「音声(作業音)」や「地面の掻き跡」といった非映像情報を取り込めば、判定精度が飛躍的に上がる。結論:監視映像は重要だが、多面的なデータ併用が決め手。

具体的な事例や出来事

事例(フィクションを交えた再構成):

・場所:中央通り商店街(アーケード50メートル)

・被害:落ち葉およそ5,000枚(推定重量約25kg)が一夜で消失

・当日朝の状況:掃除道具は普段通り、店主の目撃なし

・監視映像:深夜2時〜4時にかけて、地表付近に渦巻く葉群が映る。人物や機械の明確な映像なし。夜間に街灯の影で葉が舞う様子が数分間連続。

・気象データ(近隣観測値、仮定):最大瞬間風速9.4 m/s、平均風速5.2 m/s、無降水。

このケースの可能性の洗い出し:

1) 自然現象(木枯らし)—風速・風向が説明。葉は遠方へ飛散。

2) 市や業者の夜間清掃—バキューム車が通過すれば葉は短時間で消える。機械音やタイヤ痕、翌朝の集積袋が証拠に。

3) イタズラや小規模窃盗(葉を集めて焚き火等に使用)—痕跡が残る可能性高し。

4) 建築工事や大型トラックの風—一過性の強風を発生させうる。

今後の展望と読者へのアドバイス

今後、同様の“落ち葉ミステリー”は都市部で増える可能性がある。監視カメラの高画質化、自治会・商店街と市の情報共有が進めば、原因追及は迅速になる。具体的なアクションプランを示す:

- 映像が低解像度なら、タイムスタンプと複数カメラの相互照合を。異なる角度の映像で人物や機械の有無を確認。

- 市役所に清掃記録や夜間作業の有無を問い合わせる。公共清掃は都度記録されていることが多い。

- 風の影響を評価するため、近隣の気象アメータのデータを取得。市販の小型風速計で簡易検証も可能。

- 店主は朝の写真を定期的に撮影・共有して「前後写真」を保存しておく(保険・行政申告に有効)。

- 環境面では、落ち葉は資源。堆肥化やコミュニティでの再利用を提案し、無駄な廃棄を減らす取り組みを。

ユーモア的アドバイス:もし次回も“木枯らし容疑”が浮上したら、落ち葉の指紋(葉裏の模様)を愛でるイベントをやってみては。地域の関心を集めるきっかけになるかもしれない。

まとめ

一夜で消えた落ち葉の“犯人”は、木枯らし(自然風)である可能性が高いが、監視映像だけで断定するのは危険だ。現代の捜査(?)は映像+気象データ+行政記録の三本柱で行うのが合理的。商店街の美観・安全・環境を両立させるために、地域の記録体制と情報共有を整え、落ち葉を単なる「ゴミ」扱いにしない視点が未来の都市をちょっと優しくする。最後に余談:容疑者・木枯らしは出頭しないが、秋の終わりには必ず次のステージ(雪か春の若葉)へと向かう。

コメント