概要

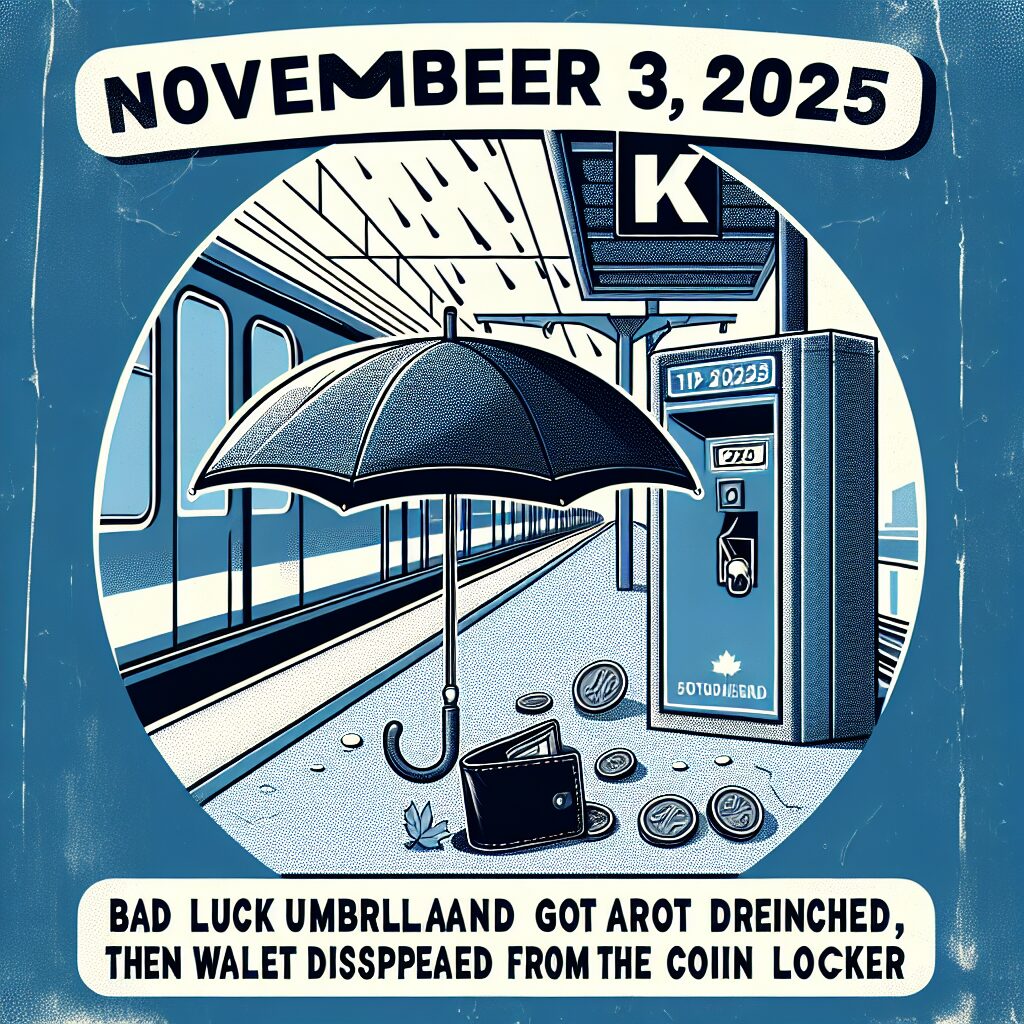

2025年11月3日、都内某駅前で通勤途中の会社員(イニシャルK)が傘を忘れて豪雨に遭いズブ濡れに。雨宿りを終えて戻ると、駅のコインロッカーに預けていた財布が忽然と消えていた――。泣きっ面に蜂の“通勤ダブル災難”として話題になった出来事を、現場の状況、可能性のある経緯、防犯上の示唆まで掘り下げます。読後に「自分ごと」として役立つ実践的な対処法と今後の予防策を提示します。

独自見解・考察

まず重要なのは「傘を忘れて濡れる」ことと「コインロッカーの中身が消える」ことは必ずしも因果関係があるわけではないが、両方が同時発生すると被害拡大のリスクが高まる、という点です。濡れて焦っている人は注意力が落ち、短時間で複数の確認や対応を怠りがち。例えば、普段ならロッカーの鍵番号を二度チェックするところを一度で済ませたり、改札横の防犯カメラ設置状況を確認しないまま帰社してしまう、といった“人的ミス”が発生しやすくなります。

さらにコインロッカー被害の類型を整理すると大きく三つに分かれます:1) 不正解錠・鍵のすり替えによる窃盗、2) ロッカー管理側の取り違え・誤処理、3)「拾得→届け出」による所在不明。現場での第一印象は「盗難」ですが、防犯カメラの有無、ロッカー運営会社の運用ルール、周囲の遺失物対応フローを検証する必要があります。

具体的な事例や出来事

以下は再現性のあるフィクションだが現実味のある一例。

ケースA:素早い巧妙なスリ

Kさん(30代男性)は朝8時過ぎ、駅前の突発的な土砂降りで傘を置き忘れてズブ濡れに。白タオルで拭きながら駅近くのコインロッカー(鍵式)に財布を預け、出社途中で傘を探して戻ったところ財布が消失。防犯カメラを確認すると、同じ時間帯にスーツ姿の人物が不正にロッカーを開ける様子が映っていた。手口は周到で、周辺に人が溢れる「混雑の隙」を狙った典型的な窃盗。

ケースB:善意の拾得→事務処理ミス

別の可能性は、財布を見つけた第三者が駅員に届けたが、受け取り処理や保管場所の記録ミスで所在不明になったケース。駅の遺失物受付は繁忙期にミスが増え、内部移動で「どこにあるかわからない」が起きることがあります。

映像と時間の重要性

駅のCCTVは大抵1週間〜1ヶ月程度で消去される運用が多く、早期対応が鍵。時間が経つほど証拠は薄れます。

今後の展望と読者へのアドバイス

短期的対処(被害発生直後)

- すぐに駅係員とロッカー運営会社へ連絡、ロッカー番号・写真・領収書を提示する。

- 警察に窃盗届を出す。電子決済カードを持っている場合は即時に利用停止を。

- 駅構内の防犯カメラ映像の保全を要請し、可能なら映像のコピー取得を求める(保存期間は施設により異なる)。

- カード履歴やスマホ決済の不正利用を24時間体制でチェックし、異常があれば銀行・サービス会社へ連絡。

中長期的予防(生活習慣とサービス利用)

- コインロッカーには現金や重要書類を入れない。最低限の現金と身分証のみ。

- スマホ決済や電子マネーの二段階認証を設定し、紛失時に迅速に停止できるように。

- 駅や商業施設が提供する「スマートロッカー(アプリ連携・暗証番号)」を利用する。暗証番号タイプは鍵の紛失リスクを下げる。

- 傘は共有サービス(傘レンタル)を活用する、あるいは折り畳みで常備する習慣をつける。

- 防犯の専門家A氏(仮名)からのワンポイント:「混雑時や天候急変時は被害リスクが上がる。物を預ける前に“戻れるか”を必ず自問する癖を」。

まとめ

傘を忘れて濡れるという日常的なミスが引き金となり、「ロッカー内財布が消える」という二重被害につながった今回の事例は、決して笑い話ではありません。ポイントは「迅速な初動」と「日常の習慣改善」。被害に遭ったらまず駅と警察に連絡、カード停止、映像保全を。日頃からは現金・カード管理の最小化、スマートロッカーや電子決済の安全設定、折り畳み傘の携帯などでリスクを減らしましょう。

最後にひと言:通勤は人生の約1%の時間かもしれませんが、その1%の災難に備えるだけで精神的被害は大幅に減ります。濡れるのは服だけにして、財布と心は濡らさないようにしましょう(傘は忘れずに)。

コメント