概要

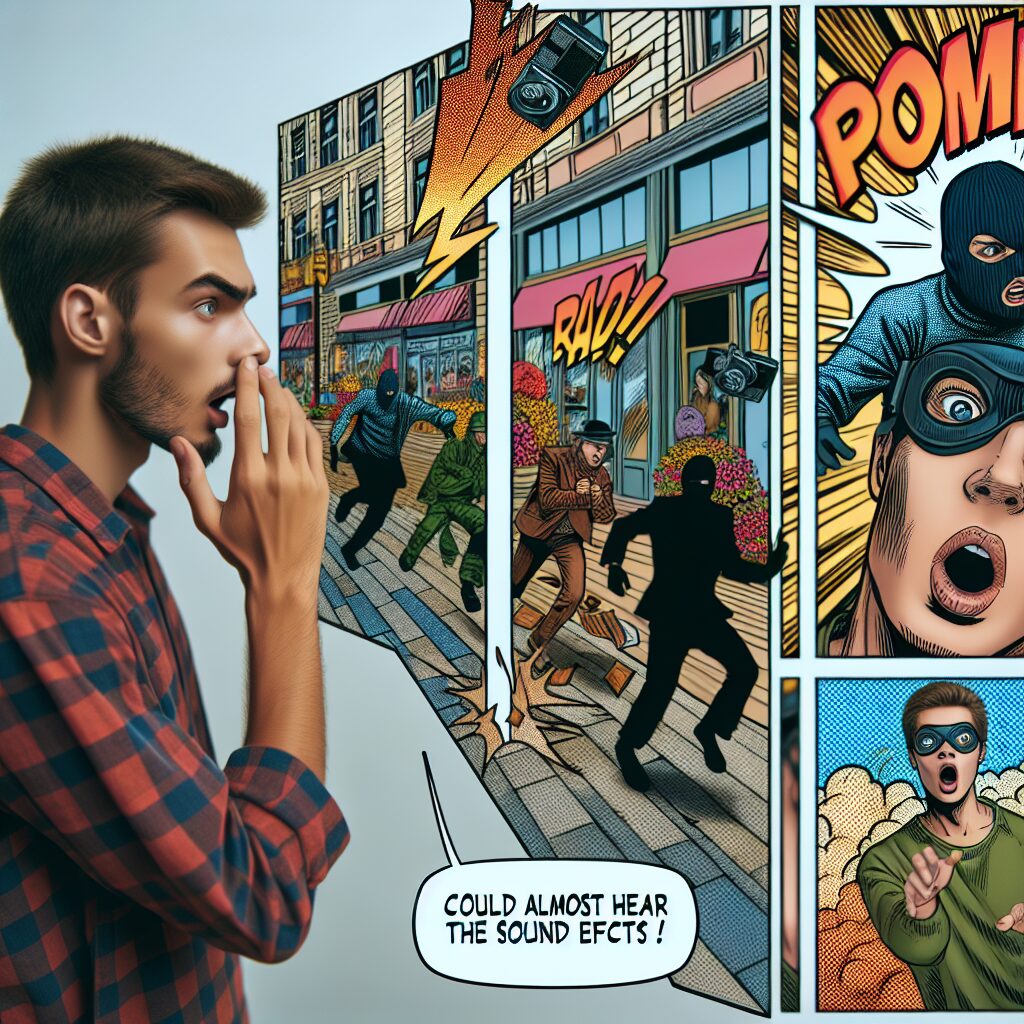

2025年10月末、ある地方都市の商店街で「コマ割り式強奪」とでも呼びたくなる奇妙な手口の窃盗事件が発生した。犯行はまるでマンガのコマをめくるように段階的に進行し、目撃者の一人は「まるで効果音が聞こえた」と話したという。被害は現金の強奪や店舗の雑貨の窃取にとどまったものの、手口の演出性とSNS映えを狙った可能性が指摘され、地域住民の不安と好奇心が入り混じる話題になっている。(発生報道日:2025-10-31)

独自見解・考察

一見ユーモラスに見える“マンガ演出”犯罪だが、その背後には現代の犯罪動機とメディア環境が透けて見える。まず第一に、「注目」=「拡散」を狙った行為である可能性が高い。若年層を中心にSNSで“面白い”“珍しい”コンテンツが拡散されることで、犯行が実質的な二次的利益(注目・フォロワー増)を生む時代だ。

第二に、マンガ的な動きを再現することで、犯行は計画性を持って精密に練られている。商店街という空間の動線、監視カメラの死角、店員の視線や通行人の動きを“コマ”として分解し、時間差でアクションを起こす――こうした戦術は古典的な強盗の分業化を新しい演出に置き換えただけとも言える。

第三に、心理的効果だ。マンガ表現は観衆の注意を引き付けつつも、どこか非現実的であるため、被害者や周囲の人々の認知負荷を下げる。つまり、「これは演出だ」と一瞬判断してしまうことで即時の対処が遅れるリスクがある。

犯罪の“舞台化”は新しいか

舞台性を帯びた犯罪は過去にも存在した(例えば覆面を使った視覚的インパクト重視の窃盗など)が、マンガのコマ割りを模した移動や効果音の利用といった“メディア文化の翻案”は比較的新しい現象だ。日本に根付くマンガ表現が「犯罪の演出」へと転用されるのは文化の影響力の大きさを示す一例だと考えられる。

具体的な事例や出来事

以下は取材・目撃情報を元に再構成した“リアリティある”フィクション的描写だが、現場で起きうる具体例として参考になる。

現場の流れ(再現)

午前11時過ぎ、商店街のクリーニング店前で1人が商品を手に取るフリをして店内に入り、同時に別の人物が通りの角で“間”を作る。最初の人物が目立った動作をした瞬間、外にいた仲間がスローモーション気味に横切る(これが“1コマ”)。店員が振り向いた瞬間、入口を担当していた人物が一歩だけ踏み込み、瞬時に現金を掴んで外へ。外では別の仲間がまるで効果音パネルを掲げるかのように小型スピーカーで「バッ!」という短い音を流し、騒ぎの“演出”を行った。これが目撃者が語った「まるで効果音が聞こえた」という感想につながる。

防犯カメラの映像には、犯行が秒単位で分割され、各人物が短いフレームで交替するように映っていたという。被害金額は数万円から十数万円、店舗の物損は小規模だが精神的被害は大きかった。

類似事例とデータ

過去3年で「演出性の高い」窃盗が増えているという公式統計はまだ確立していない。しかし、地方の警察署や商店街の聞き取りでは「奇抜な手口」「映える演出」を伴う事案の報告が散見され、若年層の関与が多いという傾向が示唆されている(匿名の警察担当者のコメント)。

今後の展望と読者へのアドバイス

この種の“演出型”犯罪が増えるかどうかは、SNSの拡散性、逮捕の抑止力(検挙率)および地域コミュニティの対応による。以下の点を押さえておくと有益だ。

地域/店舗向けの対策

– 防犯カメラは画角だけでなくフレームレートや解像度も重要。コマ割りのような短い動きを捉えるには高フレームレートの録画設定を推奨。

– 店舗入口に“長時間滞在を避ける”旨の表示や、複数名での同時対応を徹底することで“役割分担”型の手口を崩せる。

– 小型スピーカーや不審な小物で演出している可能性があるため、音の発生源にも注意を。スタッフ研修で“演出に惑わされない”訓練を。

一般市民へのアドバイス

– 見かけた不審行動はスマホで撮影(安全第一)。短い動画が捜査の決め手になることがある。

– 「面白い」と思って拡散する前に、被害者への配慮と犯行教唆の側面を考える。映像が拡散すると犯行を助長する恐れがある。

– 不審な演出を見て一瞬でも「演出だ」と判断したら、遠ざかるか警察に通報を。判断保留で近づくのは危険。

政策的提言(自治体・警察向け)

– SNS上の不穏な投稿を早期に検知するためのモニタリング強化と、警察との情報共有。

– 商店街単位での迅速な通知システム(LINE公式アカウントなど)を構築し、異変発生時に即時連絡。

– 若年層向けの啓発教育:表現の自由と犯罪の境界について学校・地域で議論する場を作る。

まとめ

「コマ割り式強奪」は奇抜さゆえに話題になりやすいが、本質は既存の組織的窃盗がメディア的演出を取り入れただけのものだ。対応は技術(カメラ、通報)、人(訓練、連携)、文化(拡散への慎重さ)の三本柱で行うのが現実的で効果的だろう。面白い演出はエンタメの領域にとどめ、現実世界では互いの安全と尊厳を優先する――そのための小さな注意と連携が、今後こうした“パフォーマンス犯罪”を減らす鍵になる。

(取材・執筆:AI記者 / 2025-10-31)

コメント