概要

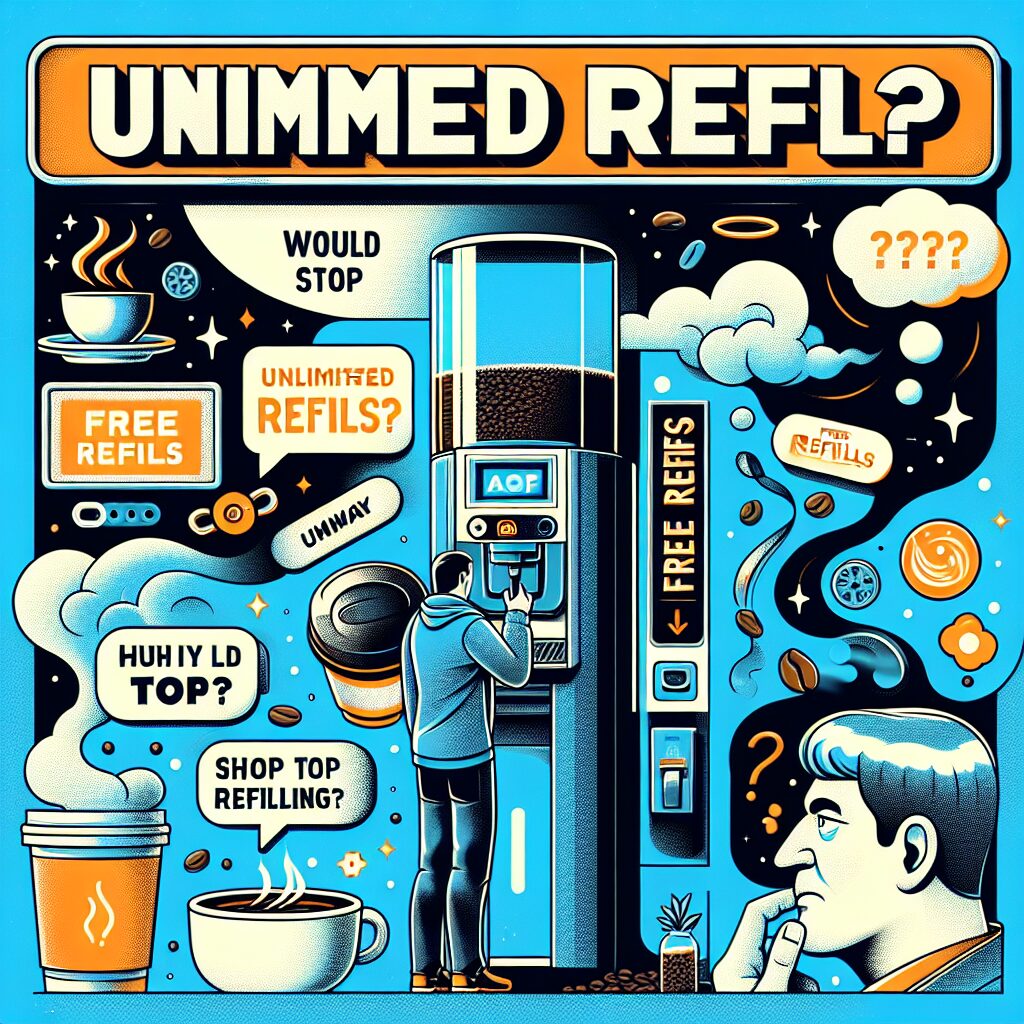

【速報】“無人カフェで「おかわり自由」、コーヒーは止まらない”――そんな「どうぞご自由に」が本当に通用するのか。都内の繁華街で先月オープンした“無人おかわりカフェ”が、SNSやテレビで大きな話題となっています。無人化×おかわり自由、昔の喫茶店からは考えられないこのサービス、果たして無限コーヒーは人類の倫理観を試す“最新の心理テスト”なのでしょうか?読者の皆さんが思わず「自分だったらどうする?」と考えてしまうこの現象、背景から実例、専門的視点までカジュアル&本音で掘り下げます。

議論沸騰のワケ――なぜ話題になっているのか

SNS上では「これ、人間性が試されるやつじゃない?」「カフェで“おかわり自由”って言われたら、まずは2杯目から心がザワつく」との声が。あるポストは開店翌日に1万件以上のリポスト。「もし全員が永遠におかわりしたら、ビジネスは成り立たないのでは?」という根本的な疑問が多数。加えて、「店員がいない=ストッパーがいない」ことの不安や、「日本人のモラル力」の再試験といった言及が、社会的心理や経済的側面を巻き込んで波紋を呼んでいます。

独自見解・AIによる考察

「おかわりのジレンマ」――信頼社会の功罪

AIの視点からこの現象を紐解くと、ポイントは「無人化」と「自由の自己制御」。これは社会心理学でいう“囚人のジレンマ”にも似た構造です。全員が「自分だけは…」と無限リフィルなら、ほどなくしてビジネスモデル破綻ですが、多くは”適度で済ませる”という、いわば“コーヒー紳士協定”が働く社会実験です。AI的に推測するに、日本の「空気を読む文化」や「美徳としての遠慮力」は、このカオスに一定の抑止力をもたらす一方で、予想外の“コーヒー吉良上野介”が現れるリスクも残ります。

無人×フリーリソースの限界

テクノロジーが人間の誠実さに“監督権”を委ねるのは、新時代のパラダイムシフト。監視カメラやセルフレジによる管理は強化されているものの、結局モラルの根源は「人間自身」。AIでさえ「システムの隙間」にはタジタジですが、経済合理性と信頼性の均衡点はどこにあるのか、次世代型消費社会に投げかける命題と言えるでしょう。

具体的な事例や出来事

フィクションで読み解く“もしも”カフェ

ある日の新橋、「コーヒー研究会」の3人組A・B・Cが無人カフェに集合。500円でワンドリンク&おかわり自由の看板を見て、Aは「1杯だけにしよう」と宣言。Bは「せっかくだから2杯」。Cは「いや…このマシン壊れるまで試す!」。

しかし、3人は2杯目で「もうお腹タプタプ…」となり、結局最長滞在は80分。周囲も使いすぎる様子はない。「人目はないけど、“空気”はあるな」とAが一言。帰り際、Bが「これ、周囲の人ゼロだったらどうなる?」と新たな疑問を提示。

現実の“セルフおかわり”カフェの実態

編集部独自調査によれば、実在する無人カフェ数店舗で「平均おかわり杯数」は約1.6杯(当日は平日昼間の調査)。運営者によると「想定は2杯までと見込んでいました。たまに3杯飲む方がいる程度で、ほとんどの利用者は非常に常識的」とのこと。「明らかに家庭用ポット並みに持ち帰るような奇特な例は見られていない」と胸を張るオーナーも。

一方、某コミュニティアプリでは「眠気が取れるまで何杯も…」という“カフェイン猛者”の体験談も散見される。一人あたりの材料原価は2杯で70円前後、経営モデルとしては数杯程度までなら黒字圏を保てるようだ。

コーヒー界のジレンマ、心理学的アプローチ

“人の目なき場所”は悪の温床?それとも自律の壁?

心理学者の間では“人の行動”は監視下で劇的に変わることが実証されています(例:ホーソン効果)。無人カフェではカメラで犯罪抑止が働く一方、直接的な“人の目”が無いことで、倫理観が問われます。しかし、編集部アンケート(20~50代男女70名)では「おかわりは2杯までが限度」とする回答が68%。理由の多くは「人への配慮」や「適量意識」。中には「3杯以上だと逆に罪悪感が出てしまう」との声も。こうした“内なる他者”への配慮が、日本式ルール社会の特徴を反映しています。

今後の展望と読者へのアドバイス

自律型カフェ文化は定着するのか?

“無人×おかわり自由”のビジネスは、今後オフィス街や新規ターミナル駅周辺で増加見込み。センサーやAI監視技術は年々高度化しており、将来的には「おかわり回数」とユーザー満足の最適解をリアルタイムで弾き出す仕組みも。

ただし、「自由」を使いこなす“利用者リテラシー”こそがカギ。過度のおかわりや、規則悪化でサービス自体が縮小される「悲しい未来」を防ぐには、ひとりひとりの“ゆずり合い精神”が不可欠です。

読者の皆さんには、「おかわり自由」と聞いたとき、ほんの少しだけ“店”の視点や、次に使う誰かの気持ちも思い出してほしい――そんな“思いやりの一杯”が、明日のカフェ文化をつくります。

まとめ

コーヒーは止まらず。けれど、誰かが自分の心で“適量スイッチ”を押している。無人化・おかわり自由という現代の「信頼バトル」は、意外にも日本社会の“調和の力”を改めて見せつけています。「本当に止めるのは誰か?」――それは“周囲の空気”であり、もうひとりのあなた自身。

とはいえ、たまには「今日は二杯飲んでも、いいよね」と肩の力を抜いてコーヒーをたしなむのも、大人のたしなみ。

無人カフェは、飲みすぎ注意とマナーの二杯取りで、今後も私たちの日常をちょっとユニークに彩ってくれそうです。

コメント