概要

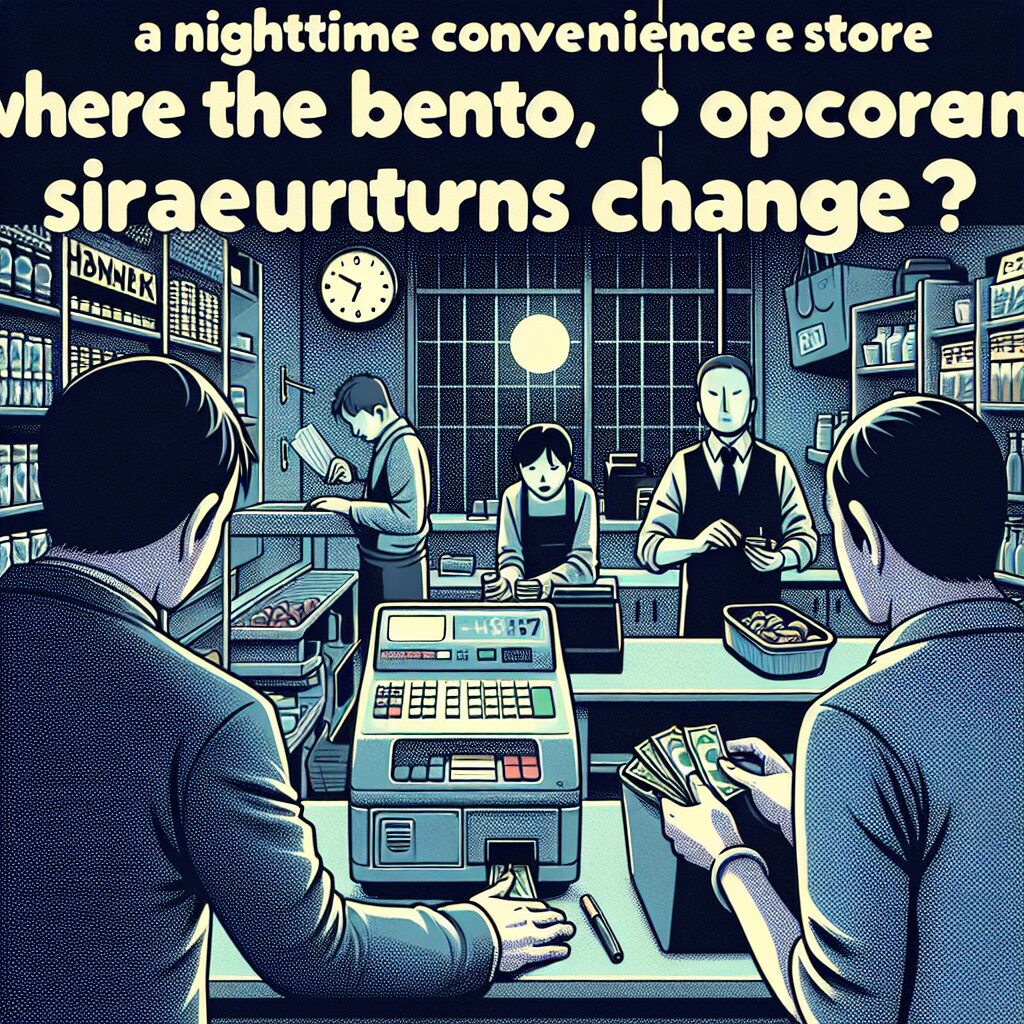

深夜のコンビニで、店員のTさんが目を疑う珍事が起きた──客が「財布を忘れた」と言ったのに、レジは無言で会計を終え、釣り銭を客側に差し出してしまった。客は釣り銭を受け取り去り、Tさんはその場で硬直。慌てて精算記録や防犯カメラを確認すると、画面上は「会計完了」「釣銭-¥200」と表示されている。現場は一時騒然となり、SNSでは「深夜コンビニのミステリー」として拡散された。この記事では、なぜ起きたのか、業界的な影響、店と客がどう対処すべきかを、具体例と専門的観点からわかりやすく解説する。

独自見解・考察

まず結論めいた仮説を示すと、この珍事は「ヒューマンエラー」「システム不具合」「運用ルールの齟齬」が複合して起きた可能性が高い。近年、コンビニはキャッシュレス化やセルフレジ導入が進み、レジ操作のユーザーインターフェースが変化している。夜間の忙しさや疲労、慣れた操作の省略が、ワンクリックに相当する致命的なミスを生む。さらに、ポイント・後払い・クーポンなど複雑な支払いモードが混在すると、システムが「入金済み」と誤認することがある。

法的には、客が誤って受け取った釣銭は「不当利得」に当たる可能性がある。受け取った側に返還義務が生じるが、深夜に去ってしまったケースでは回収コストや関係悪化の判断も絡む。小売業の損失としては単発では小額でも、頻発すれば会計管理や信頼に影響するため経営的に無視できない。

技術的要因の掘り下げ

考えられる技術的原因:

- 自動釣銭機の誤動作(キャッシュドロワーの開閉コマンドが誤送信)

- 支払いモード判定のバグ(ポイント全額適用→残金を釣銭として扱う)

- セルフレジと有人レジの連携不具合(ダブル入力で相殺表示)

具体的な事例や出来事

以下はフィクションだが、実際に起こり得るリアルなエピソードだ。

事例A:深夜2時、財布忘れのサラリーマン

23区内の小さな駅近コンビニで、Tさん(20代、アルバイト)が深夜のラッシュを捌いていた。常連の40代男性が弁当とお茶を手に「財布忘れた、後で払うから」と言う。Tさんは慣れから「次回払う」旨を書いたメモを想定していたが、POSは従来の「立替」機能を持たない。男性が「スマホでポイントあるから」と言ってQRを提示。スキャンしたところ、システムがポイントを全額適用した上で誤って「釣銭支払い」モードに切り替わり、現金で¥200が出てしまう。男性は恐縮しつつも釣銭を受け取り去る。後で本部に報告したところ、ログには「現金釣銭:¥200、決済手段:ポイント」、防犯カメラには男性が笑顔で去る姿が残っていた。

事例B:セルフレジの誤判定(チェーン店想定)

別の日、セルフレジで弁当を買った高校生が財布を忘れ、店員が手伝った。手動モードに切り替えた瞬間、古いバージョンのPOSが「返金モード」と誤認してしまい、釣銭が出力される。客は事情を説明して釣銭を返却したが、店舗側の翌日の会計で差異が発覚し、原因調査に数時間費やした。

今後の展望と読者へのアドバイス

こうした「ありそうでない」事件は、今後さらに自動化と複雑な決済手段の普及で起こり得る。対策は大きく分けて「技術的」「運用的」「個人行動」だ。

店舗・システム側への提言

- レジのUIは確認ダイアログを必須にする(深夜モードでの二段確認)。

- ポイントや後払いなど複数決済が混在する場合、ログの可視化やアラートを強化する。

- 夜間は人員配置と教育を徹底し、緊急時のマニュアル(釣銭誤出力時の対応手順)を整備する。

- 会計差異の即時確認ができるチェックリストや自動照合ツールの導入を検討する。

客側への実用的アドバイス

- もし不正に釣銭を受け取ってしまったら、その場で店員に申し出る。法律的には返還義務が生じるため、善意で対応するのが無難。

- 財布忘れ時は事前にスマホ決済・ポイント残高を確認しておく。万一トラブルがあれば、受領した金額の控え(レシートや画面スクショ)は保管する。

- 深夜に異変を感じたら、店長や本部連絡先を尋ね、証拠(レシート、防犯カメラの有無)を確認しておくと後々の話が早い。

社会的展望

日本のコンビニは約5万5千店(推定)を超える規模で、24時間営業やキャッシュレス化が進む中、こうした小さな「運用ギャップ」が積み重なると業界全体の信頼に影響する。だが同時に、個別店舗の創意工夫やシステム改善により迅速に解決されやすい問題でもある。将来的には、AIが異常な釣銭出力をリアルタイムで検知して自動遮断するような仕組みが普及するだろう。

まとめ

深夜のコンビニで弁当が「お釣りを返す」──一見ユーモラスだが、背景には人為ミス、システム不具合、運用ルールの不整合が潜む。店舗はUI改良や教育強化でリスクを低減でき、客は誤受領時に誠実に対処することでトラブルを最小化できる。技術が進んでも最後に問われるのは「現場の判断」と「誠実さ」。深夜のちょっとした出来事が教えてくれるのは、便利さと注意のバランスをどう保つかという普遍的なテーマだ。

コメント