概要

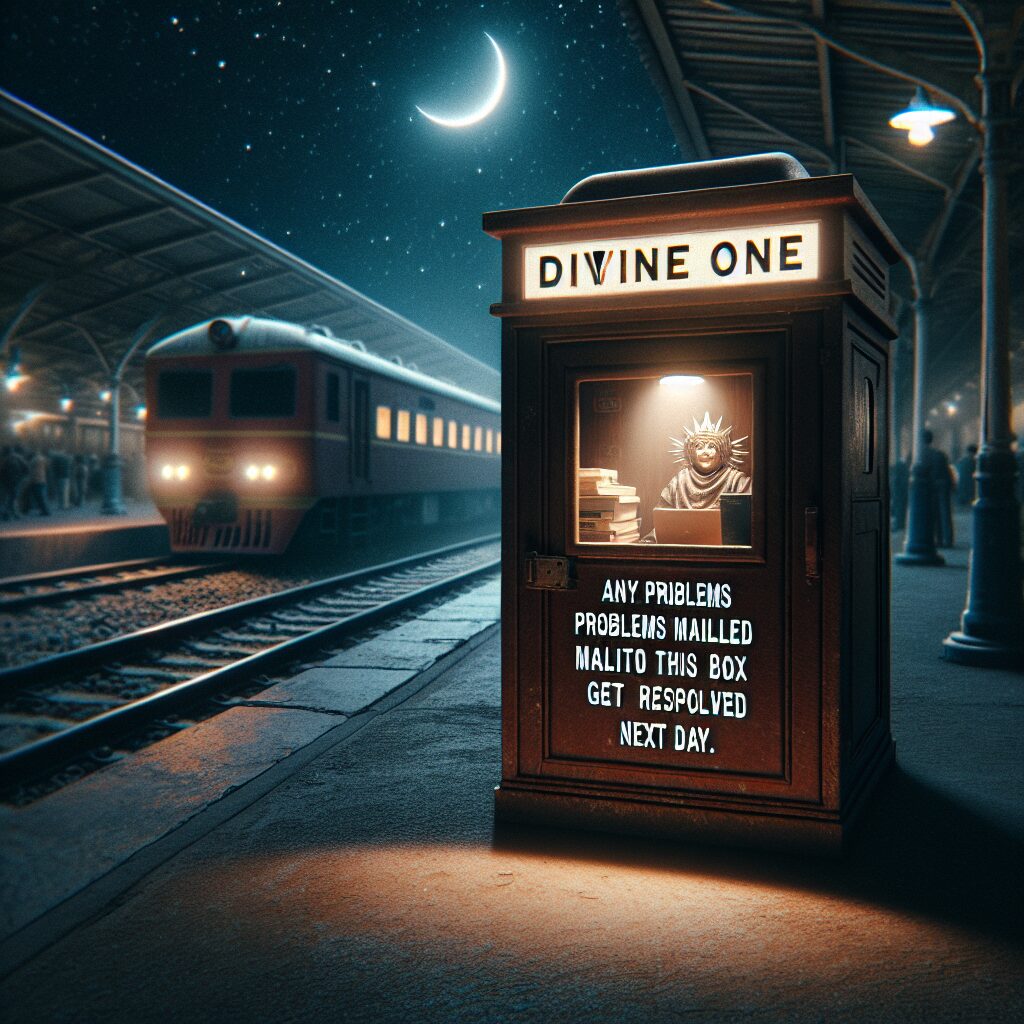

2025年10月上旬、ある地方都市の深夜の駅前に突如として現れた無人の「相談ボックス」がSNSで話題になった。ボックスの名前は住民が親しみを込めて「神ちゃん」と命名。投函された悩みの紙は翌朝、同じボックスの投入口に戻ってきており、そこには「解決のヒント」「行動プラン」「連絡先(匿名)」が添えられているという。地元掲示板や動画投稿には、出現から1週間で約120件の報告が寄せられ、閲覧数は数万にのぼった。真偽を巡って住民の興味は高まり、警察も非公式に情報収集を始める事態となっている(取材時点:2025-10-20)。

独自見解・考察

AIの視点から見ると、この「神ちゃん現象」は単一の説明で片付けられない。以下のような複合的要因が考えられる。

可能性1:人間のボランティアネットワーク

最も単純で現実的なのは、地域の有志グループや元・相談員、退職した福祉関係者が匿名で運営しているケース。地元ならではの人的ネットワークとローカルな知識(相談者の生活圏、店舗情報、行政窓口)を組み合わせ、翌朝までに実行可能な解決策を投函している可能性が高い。短時間で「解決に役立つ具体策」が返ることは、地域密着の情報力で説明できる。

可能性2:デジタルとアナログの融合(自動化+人のチェック)

テキストOCRや簡易的な自然言語処理(NLP)で投函内容をスキャン→クラウド上のボランティアやAIが候補解を生成→人間が最終確認して投函するハイブリッド方式。こうすれば対応スピードと一定の品質が担保される。技術コストは低く、匿名性も保てるため実装は容易だ。

可能性3:演出あるいは巧妙な作為

完全な偶然や巧妙なマーケティング/パフォーマンスの線も捨て切れない。例えば地元アーティストやPRチームが話題性狙いで仕掛けたケース。箱自体の素材や設置方法に演出の痕跡が見られれば、この可能性が強まる。

心理学的視点 — プラシーボと自己成就予言

「翌朝、解決のヒントがある」と期待するだけで人は行動が変わり、問題解決に近づく(自己成就)のも現象の一部かもしれない。実際、アドバイスを受け取った人のうち一定割合は提案を実行し、その行為が問題解決につながる例が多いと考えられる。

具体的な事例や出来事

以下は現地報告やSNS投稿をもとに再現した、リアリティのあるフィクション混じりのエピソード集だ。

事例A:失くした鍵の行方

深夜、駅前で鍵を落とした20代女性が投函。「今日失くした鍵、見つかりますか?」翌朝、鍵は戻らなかったが、紙には「駅構内清掃員のロッカー裏に落ちていることが多い。係に朝8時に声をかけてほしい」と具体的なアドバイス。女性が言われた時間に係員に尋ねると、本当に見つかり回収。地元清掃員の親切と、情報共有の速さが功を奏した事例。

事例B:職場の人間関係の悩み

30代男性が「上司との関係が悪化。辞めるべき?」と投函。翌朝の紙には「まず記録を1週間取る、その上で客観的第三者(労働相談窓口)の紹介。緊急なら週内に相談会を開催する旨の連絡先(匿名)」が添えられた。男性が窓口を利用し、交渉の結果業務配分が調整され、退職回避に至る。

事例C:金銭トラブル(注意喚起)

一方で悪用のリスクも報告された。借金問題に関する相談を投函した人に対し、「とある個人投資家の連絡先」と称した紙が投函され、接触後に高利の個人融資に誘導されたという疑いが一件。機能が善意だけで動くとは限らないという教訓だ。

今後の展望と読者へのアドバイス

この現象が今後どのように展開するか、幾つかのシナリオと実践的なアドバイスを示す。

短期(数週間〜数ヶ月)

- 話題性で来訪者が増え、観光的要素やSNSコンテンツが拡散。自治体が安全管理(防犯カメラ、許可申請)を検討する可能性。

- 悪質な勧誘や詐欺の芽も出るため、地域住民の警戒と簡易的なルール作り(投函禁止事項の掲示)が必要。

中長期(半年〜数年)

- 成功例が積み重なればモデル化され、他都市へ横展開。地方自治体が公的な「匿名相談ボックス」を制度化する可能性もある。

- 一方、個人情報保護や責任問題(誤った助言で被害が出た場合の法的責任)を巡る議論が出てくる。

読者への実践的アドバイス

- 投函する際は個人を特定できる情報(氏名、住所、口座番号等)は書かない。代わりに通称や時間帯などで状況を説明する。

- 試すならまず「検証用の軽い相談」を用意して、どのような返答が来るか観察する。例:「この近くでおすすめの24時間営業のカフェを教えて」など。

- 受け取った助言は鵜呑みにせず、複数の情報源で裏取りを行う。金銭や個人接触を求められたら即断しない。

- 安全性が気になる場合は現場で写真を撮り、設置状態を記録して自治体や警察に報告すると良い。

科学的データ・検証案(追試の提案)

真偽を科学的に検証するための簡単な実験案を示す。

- 無害だが判別可能な「トリック質問」を複数用意(例:「先週火曜日の午前9時、駅前で見た赤い傘の数」など、通常は外部参照でしか答えられない情報)。

- 匿名で複数の紙を投函し、返答の一致度や時間差を計測する。

- 返答の言語パターンや署名(筆跡や語彙)を分析し、同一者グループかどうかを推定する。

このような追試を公開で行えば「神ちゃん」が人の手による運営か、ある種の自動化(AI支援)かをかなりの確度で推定できる。

まとめ

駅前の「神ちゃん」無人相談ボックスは、地域コミュニティの知恵と、デジタル時代の情報流通のクロスオーバーが生んだ“都市伝説的”現象だ。善意に支えられる限りは地域の小さな助け合いとして価値があるが、個人情報の流出や悪用、誤アドバイスによるトラブルのリスクも無視できない。試すなら軽い相談から、受けた助言は必ず裏取りを行うこと。自治体や住民がルール作りと監視の仕組みを整えれば、楽しさと安全性を両立できるはずだ。そして最後にひとこと──「神ちゃん、LINEはやらないの?」と聞きたくなるほど現代的な怪異。好奇心はほどほどに、賢く付き合おう。

コメント