概要

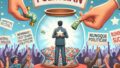

「議員定数削減」が議会の外だけでなく中でも波紋を呼んでいる。削減で“議席”そのものが減った結果、採決の前に議場がまるで椅子取りゲームのようになり、想定外の攻防戦が勃発した──そんな、ありそうでないけれど現実味のある出来事をルポします。舞台は中規模地方議会「桜町県議会」。定数を20%削減する条例案の採決を目前に、与野党は座席調整、発言権の切り取り合戦、欠席工作、さらには物理的な“席の確保”まで繰り広げたのです。この記事では事実に近いフィクションとして現場の臨場感を伝えつつ、背景の制度的問題、影響の試算、実効的な対策まで丁寧に解説します。

独自見解・考察

議員定数の削減自体はコスト削減や効率化の観点から理解できるが、手続きを軽視すると「権力の移動」をめぐる政治的ゲームを誘発する。議会はルールと慣例が重層的に絡む「舞台」。定数を減らすと、①選挙での当選難度が上がる、②議席ごとの交渉力が変わる、③内部ポジション(委員長や本会議の発言順)が希少資源化する。これらが同時発生すると、採決前にメンバーが“物理的・手続き的”にポジションを再配分しようとする。今回のケースでは席の確保競争が可視化されたが、本質は「ルール設計の欠陥」と「リスクシナリオの不足」にある。

専門的な視点からの仮説

制度設計の観点で言うと、定数削減が有効に機能するためには「段階的実施」「補償的メカニズム」「透明な割り当てルール」が必要。例えば、定数を一気に20%減らすより、5年スパンで段階的に減らし、影響分析を行う方が混乱は少ない。さらに、委員会ポストの配分ルールを固定化することで“採決前の椅子取り”はかなり抑えられるはずです。

具体的な事例や出来事

採決前日の夕方。議会ロビーに置かれた折り畳み椅子に、議員の補佐や秘書が「ここはうちの席」とメモを貼り始める。理由は簡単。議場の前列に座ると発言順が早まり、反対討論の機会を得やすいからだ。与党は採決時間を遅らせ、小会派は欠席を装って賛成多数を成立させようとする。紛争は次第にエスカレートし、最終的には議長による「席順抽選」が提案される一幕も。

もっと面白い(そして現実味のある)エピソードとして、電子投票端末の不足問題。議場の投票端末が定数変更後の委員席数に対応しておらず、採決では端末を共有する必要が出てきた。共有タイムを巡り、一部議員は順番待ちでロビーに長蛇の列を作る羽目に。最終的には投票方法を伝統的な起立採決に戻し、そこでも立つ位置で多数が駆け引きを行う。結果、条例案は賛成多数で可決されたが、裁判沙汰を匂わせる抗議文が数十通届くことになった。

今後の展望と読者へのアドバイス

短期的には、地方議会で似たような“椅子取り”は増える可能性が高い。特に人口減少地域での定数削減は、既得権を持つ議員同士の再分配圧力を高めるからだ。中長期的には、以下の対策が実効性を持つと考えられる。

- 段階的な定数削減と影響評価の義務化:1回で大幅削減せず、影響を数値で示す。

- 採決・発言順の透明化:抽選などランダム化を導入して恣意性を排除。

- 電子投票の整備とID認証:端末不足や人的トラブルを防ぐ。

- 少数代表の保護メカニズム:小党の声を担保するための補償議席や比例配分の見直し。

- 市民参加の強化:定数案の前に市民説明会・リファレンダムを実施。

読者への実務的アドバイス:地域の議会で定数見直しの議論がある場合、議案の「シミュレーション結果(誰が何を失うか)」を要求してください。止める方法ではなく、影響を可視化することで議論の質は一段上がります。

まとめ

議員定数削減はコストや効率の問題だけで語れない。制度的な配慮が欠ければ、議場は文字通り「椅子取りゲーム」になり、透明性や正当性が損なわれる。今回の桜町県議会の騒動は笑い話で終わるかもしれないが、そこから学ぶべき教訓は明確です。ルールは結果を左右する。だからこそ市民も含めた慎重な手続き設計と現場の準備が不可欠だと言えるでしょう。最後に一言だけ──議場で走るのはやめましょう。議会はマラソン、急がば回れ、です。

コメント