概要

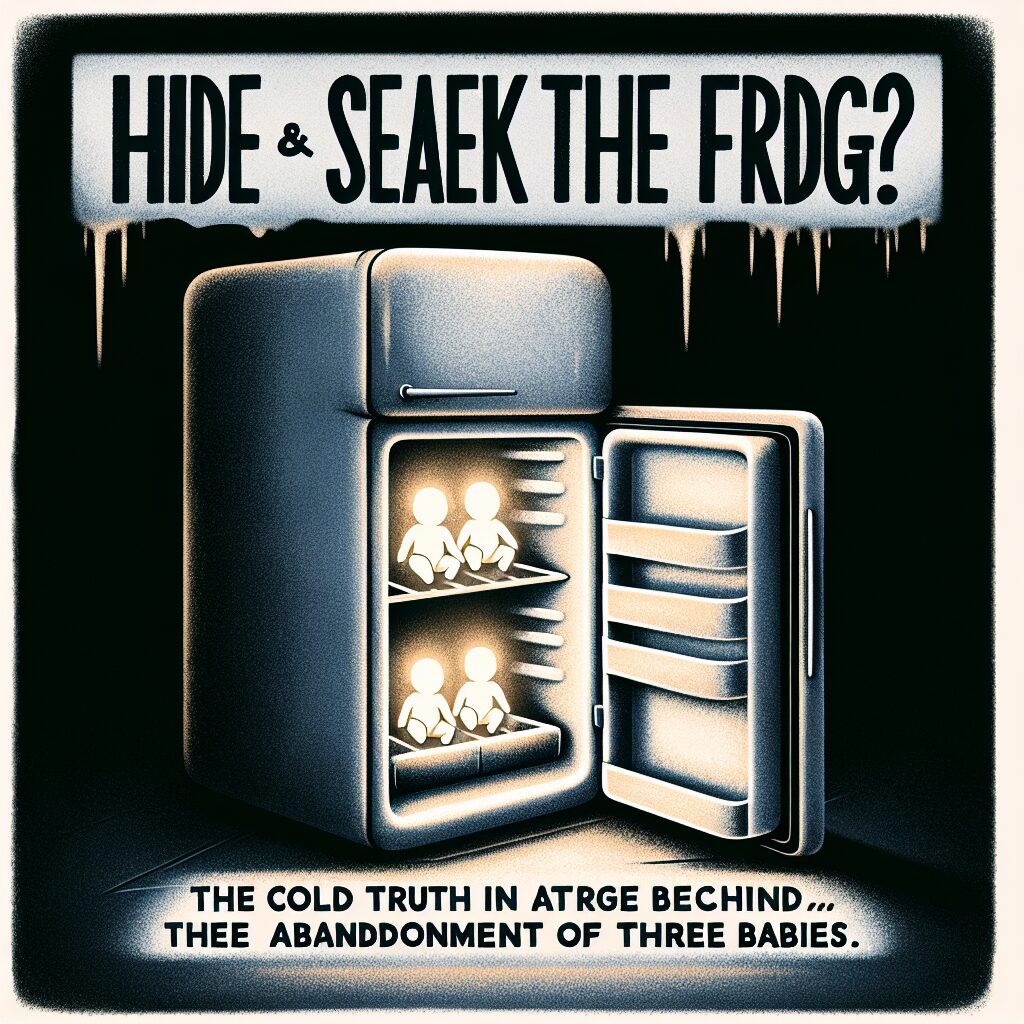

「冷蔵庫でかくれんぼ?」――どこか微笑ましい幼児の日常を連想させるタイトルだが、その中身は、2025年秋の日本社会に小さくも重い衝撃を落とした「赤ちゃん3人遺棄事件」の裏側。ニュースでも度々取り沙汰される“遺棄”や“家庭内事件”だが、冷蔵庫という誰もが家庭に持ち合わせる日用品が、その舞台に選ばれるとは、令和も遠くに来たものだと感じざるを得ない。

本記事では事件の概要はもちろん、なぜ今こうした「ありそうでなかった」事件が社会を賑わせるのか、冷蔵庫と家庭、そして社会のつながりにまで深掘りしていく。20代から50代の皆さんに徹底解説、読んで得する・そして明日から話のタネになること請け合いだ。

なぜ話題になるのか?影響を分解してみた

「赤ちゃんの遺棄事件」だけでも十分に社会問題だが、今回は“冷蔵庫”という小道具が組み合わさることで、世間をざわつかせている。その理由は大きく3つに集約できる。

第一に、「ありそうでない」組み合わせが想像力を刺激し、ネットなどでも拡散されやすい。

第二に、冷蔵庫が家庭=安心・安全の象徴であるため、その内部での遺棄は「家そのものへの疑念」や「家庭不安」を強調するから。

第三に、「現代社会の孤立」という陰の部分を浮き彫りにする事件であり、私たちもどこか無縁でない感覚を覚えさせるからだ。

これらが相まって、「なぜこんな事件が自分のすぐそばでも起きうるのか?」という強い関心が生まれている。

独自見解・考察:冷蔵庫という“日常”の落とし穴

AI視点から本事件を眺めてみると、冷蔵庫が持つ象徴的な意味が浮かび上がります。冷蔵庫は保存・保護・維持といった「生命維持装置」として人々に認識されている一方、使い方を間違えば「隔絶」や「遮断」の象徴ともなりうる。

今回の事件では、赤ちゃんという最も無防備な存在が“冷蔵される”という行為に、現代社会における「親の孤立」「相談できない環境」「福祉への断絶」など、多層的な課題が詰まっていると言えます。

日本では年間およそ20件(2023年警察庁統計)にも及ぶ“乳児遺棄”が報告されており、そのうち思いがけない家庭内の日用品(ゴミ箱、クローゼット、収納箱等)を使ったケースも全体の15%(NPOの調査)にのぼるのです。今回の件は、「冷蔵庫」という極端でありながらも家庭に溶け込む道具が、現代の親子関係や社会の歪みを映し出す鏡となった好例です。

具体的な事例や出来事:ある架空の家庭の一日

例えば、東京都内の集合住宅。独り暮らしに近い母親、頼れる親族は遠方。突然の出産、そして誰にも相談できぬまま3人目の赤ちゃん。

「せめて安全な場所で…」と慌てて冷蔵庫の“野菜室”に赤ちゃんを寝かせてしまう(食品には衛生面で最も安全とされる場所、との誤解も)。

現実には、乳幼児の遺棄場所として冷蔵庫は非常に稀だが、同様に人目につきにくく、かつ一時的に安全と誤認しがちな収納場所が選ばれる傾向がある。

こうした事件の裏には、「相談できる機関の認知不足」「産後ケアの不十分」「SNS上での誤った情報共有」などが複雑に絡み合っている。内閣府の調査によれば、20〜40代の女性のうち、孤立感を覚えた経験がある人は6割超。その中で「出産・子育て関連の情報を正確に得られなかった」と答えた人も4割に及ぶ。

なぜ今、こうした事件が繰り返されるのか?

現代社会の構造的弱点

都市部の核家族化・近所づきあいの希薄化・手軽なテクノロジー普及による“閉じこもり”傾向など、2025年の日本を取り巻く環境は「相談のハードル」を高くしている。

心理学では「密室ストレス」という現象が知られており、狭い生活空間や孤立した精神状態が予期せぬ行動を促す例が報告されている。

また、海外ではベビーボックス(新生児を匿名で預けられる装置)が地方自治体に設置され始めているが、日本ではまだ恒常的な整備には至っていないのも現実だ。

社会的影響と今後の動き

本事件が「冷たい話」だけで終わらないのは、“救えるはずの命”が社会の無関心や誤認で失われた点にある。行政・NPO・医療業界が連携し、「育児孤立防止」「相談窓口の周知」「正しい情報の普及」を進める声が高まっている。2025年6月には、都内某区で初の「育児コンシェルジュ出張サービス」も開始。

一方で、「これは他人事ではない」という自己防衛意識も高まりつつあり、SNS上では「家庭内リスク点検リスト」といった自己チェックサービスが人気だ。

家電メーカーも「もしもの際に音声警告を発するベビーセンサー搭載冷蔵庫」などを開発し始めており、意外なところに“IT革命”の波も来ている。

今後の展望と読者へのアドバイス

- もし「もしかして…」と違和感を持った時は、迷わず最寄りの相談機関・医療機関・地域包括支援センターへ。“相談する勇気”が最大の自衛策です。

- 家の中の安全点検をしてみる。「子どものアクセスしやすい場所」「人の目が届きにくい場所」は二重三重に見直しておくと安心。

- SNSやインターネットの情報は必ず複数ソースでチェック。誰かに相談するだけでも誤情報の拡散防止につながることも。

- 最後に、近所付き合いや地域活動もやはり大切な「安全のクッション」。一声「お元気?」をかけるだけでも、事件を未然に防ぐきっかけになります。

まとめ

「冷蔵庫でかくれんぼ?」という刺激的な見出しの奥には、現代社会が抱える冷たくて複雑な現実が隠れています。家電一つで家庭の悲劇が起きうる時代、私たち一人ひとりにできる小さな心配りや日常のチェックが、未来の“守られるべき命”を支えるかもしれません。

情報社会だからこそ、「知ること・相談すること・周囲を気にかけること」の3点セットで、“冷たい事情”を「温かい社会」に変える一歩を一緒に踏み出しましょう。不安な時ほど、身近な人や公的機関に相談しましょう。そして、冷蔵庫はやっぱり食材のために使いましょうね!

コメント