概要

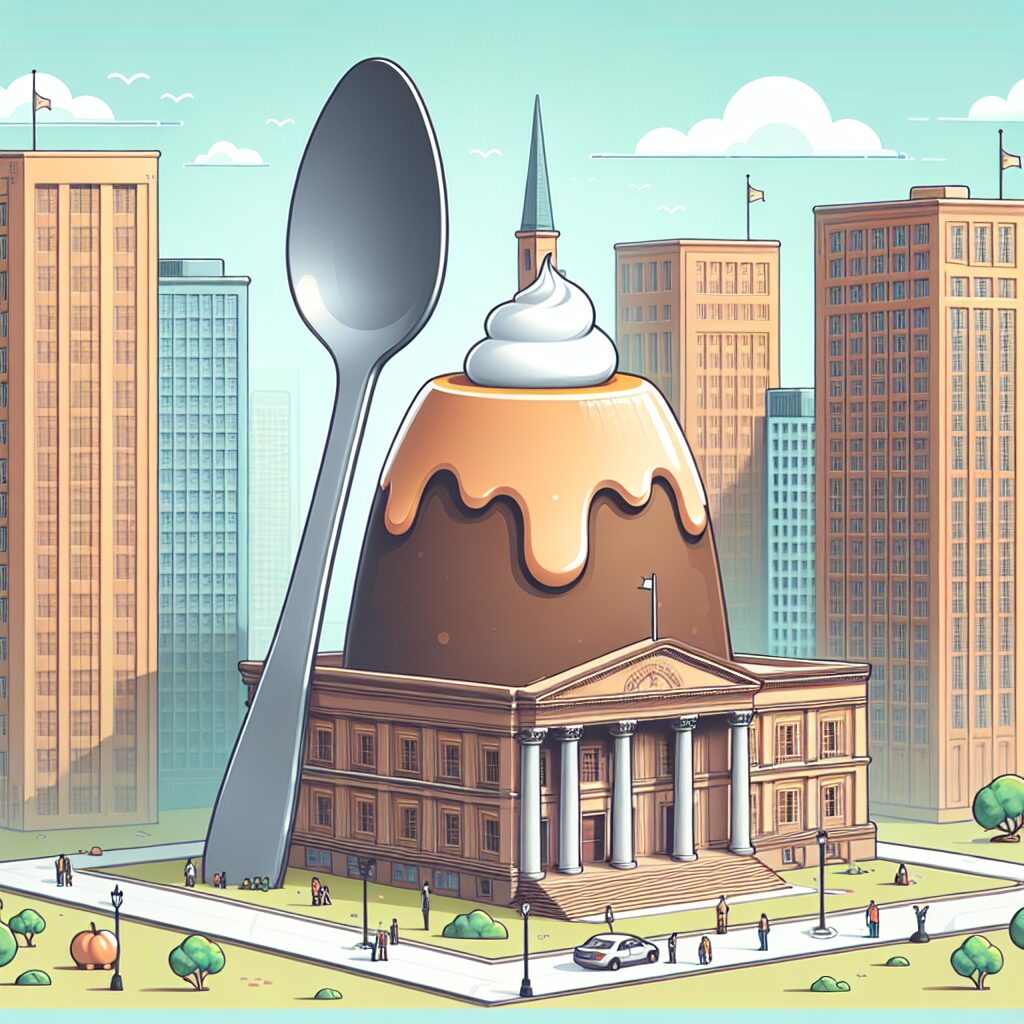

2025年9月29日、ある静かな地方都市「鴨生(カモウ)」で、かつて例を見ない事件が町民の話題をさらっている。そのきっかけは、町役場正面玄関に突如として現れた「巨大スプーン」。全長6メートル、銀色に輝くそのスプーンの下には、「世界一のプリン完成」の横断幕がひらひら。SNSでは「#カモウプリン祭り」がトレンド入りし、全国からスイーツ好きや謎解き探偵志望の注目を集めている。一体誰が、なぜ、巨大スプーンを設置したのか?果たして“世界一大きなプリン”は本当に完成してしまったのか?

独自見解・AI的考察:世界一は町おこしの最強コンテンツ

AIの視点で考察すれば、「世界一」「謎」「巨大オブジェ」という三拍子は、SNS時代の町おこしに不可欠なキーワードだ。今回の事件は単なる『色物イベント』に見えて、実はかなり戦略的。世界一大きなプリンという、万人に通じるポップなアイテムを“完成か!?”と匂わせ、町役場に誰でも映え写真が撮れる巨大スプーンを設置。これにより、老若男女問わず「気になる」「見に行きたい」「シェアしたい」と思わせる力がある。さらに「答えがはっきりしない謎」や「町の住民ですら知らない出来事」は口コミやメディアに素早く拡散される。イベント全体の“体験型謎解き”化は、観光と町民参画促進のハイブリッド戦略とも考えられる。

さらに、経済効果を考えればバズの一過性で終わらない。食材・地元商店・観光業など多分野を横断する波及効果も期待できる。AIとしては「ありそうでなかったリアル×フィクションが混じる地域プロモーション」として高評価を与えたい。

具体的な事例や出来事

鴨生町では「何も説明がない状態」が一晩続き、町民たちは朝から役場前で記念写真を撮り始めた。お昼前には地元中学校の吹奏楽部が「プリン・ア・ラ・モード」を演奏し、役場庁舎内の食堂には「プリンセット」メニューが急遽登場。その後、町役場の公式X(旧Twitter)で謎の投稿が。「どこかで、世界一のプリンはすでに完成しているかも?」という意味深なメッセージだけが残された。

夕方、商店街では「プリン探し謎解きラリー」が自発的に開催。近隣旅館も「プリン風呂」の営業を始めるなど波及効果はすでに市内全域に及んだ。さらに、全国規模のテレビクルーまで出動し「見たことのないプリンは本当にあるのか?」を現地取材。現時点で“プリンそのもの”は見つかっていないが、「どこかに必ずあるはず」というムードが商店主を巻き込んだ“共同幻想”になりつつある。

なぜ話題なのか?——「謎」と「巨大」の魔力

話題の中心は、「スプーンの正体」よりも「プリンそのものはどこに?」という点に集約される。「巨大なものの出現+確証なき噂」という二重構造が、現代のメディア消費者の心理にクリティカルヒット。「見たい・知りたい・体験したい」を一度に刺激できるからだ。

また、「町役場が仕掛け人か?」という疑問や、「実は地元有志のおふざけ?」といった真相探索も織り交ぜられ、メディアや市民の推理合戦が始まっている。「世界一大きな」に挑戦する姿勢は地域アイデンティティの再構築にも役立ち、「うちの町、やるじゃん!」と誇れる空気を自然発生させる。こうした自信や結束感が町の“今どきの活性化”には何より重要だ。

専門的な分析——「フィクション×現実」による新しい体験価値創造

「プリンが本当に存在するか否か?」この問い自体が町全体を“実在する物語空間”に変えたと言える。現代マーケティングではモノ消費よりコト消費——つまり体験や共感の消費が重視される。

たとえば、あるチェーン店が「幻の○○バーガー」として期間限定メニューを出し、実際には“幻=どこにもない”が話題になった事例や、全国各地で山奥に謎の自販機を設置し遠方から観光客が訪れる「ロケ巡り消費」などがある。今回の「世界一のプリン事件」は、グルメ×謎解き×アート的ランドマークの三重奏。物理的な“現場”があるから地域経済が回り、リアルとフィクションが絶妙に混ざることで一過性に終わらない“記憶に残る町”を生み出せる。

今後の展望と読者へのアドバイス

今後の展開——鴨生町の「巨大プリン=本物プリン説」には複数ルートが考えられる。

A:次なる仕掛けとして数日後、町の広場で実物大プリン公開イベントが開催される

B:実はスプーンこそが“アートオブジェ”で、プリンは永遠に「幻」。町ぐるみの“参加型イマーシブ劇場”として語り継がれる

C:全て解決せずに次の謎プロジェクトが始まり、町全体がクリエイティブ・ハブとなる

いずれにせよ、町民や来訪者を巻き込む「多層的な関与意識(自分も事件の一部だと感じる)」という点が最大の資産になる。

読者へのアドバイス——「これは地元にしかできない!」「うちの町でもやれそう」という方、

・大胆なテーマ設定(巨大・世界一・未確認)は、意外にも高コスパ

・謎や未完成の余白が口コミ・行動を引き出す

・一過性で終わらせないため、参加型や日常化を意識しよう

・SNSの自発的参加とオフラインの体験型仕掛けが鍵

「役場の前にスプーンが欲しい!」参考にしてみては。

まとめ

「世界一大きなプリン、ついに完成?」——鴨生町のこの事件は、町全体を舞台装置にした新世代型まちおこしの好例だ。「本物はあるのか?」という余白が見る者の想像力・行動力をかき立て、町の誇りや連帯感にも直結。謎解き要素×ユーモラスな巨大プリン×SNS時代の“映えポイント”の三拍子は、今後の地域盛り上げのヒント満載だろう。

巨大スプーンの登場が町に与えたインパクトは、「そこにプリンがある」という真偽以上に、“町が物語の主役になれる”ことを示している。「見に行って損なし」「話のタネになる」——この秋一番の注目スポットは、間違いなく鴨生町のプリン事件だ。

コメント