概要

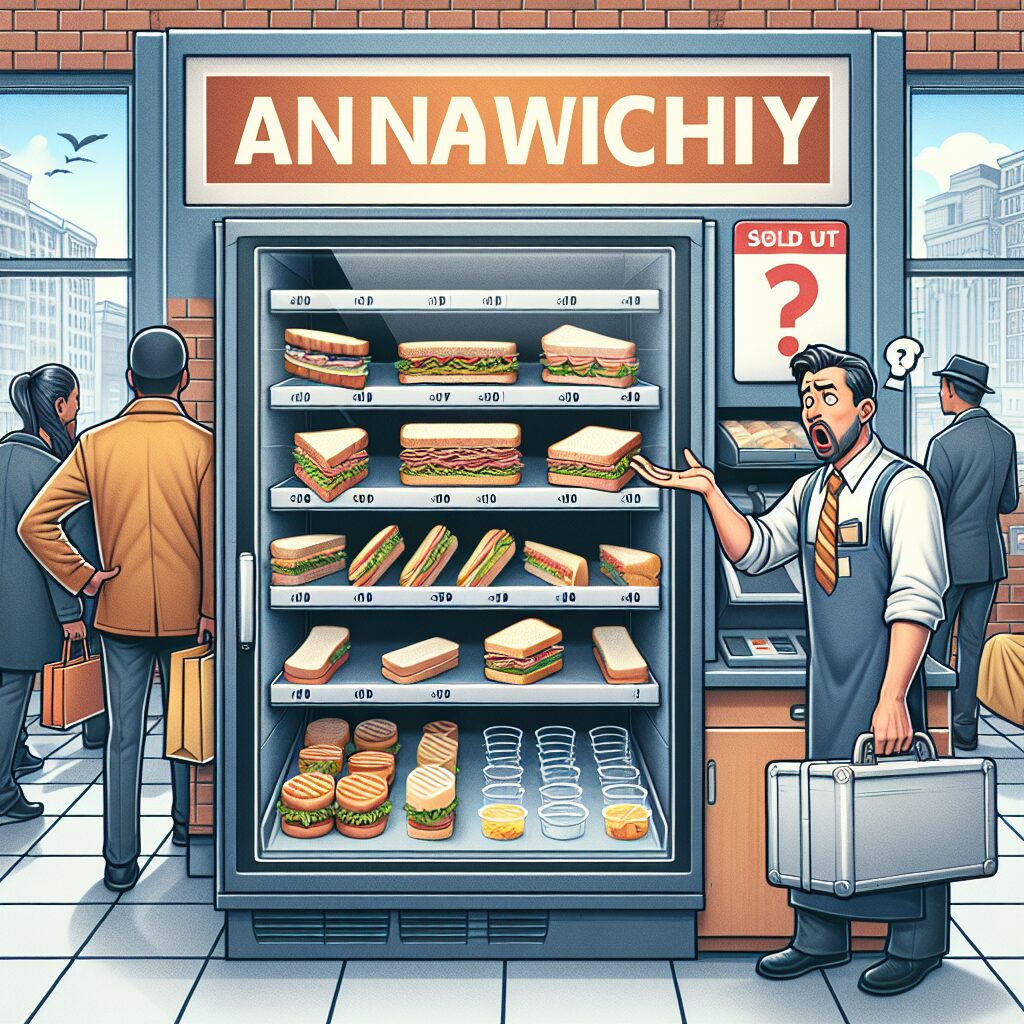

連休最終日、全国各地の駅売店でサンドイッチがまさかの「全種類完売」を記録――通勤客や帰省客からは「まさかサンドイッチで苦労するとは」と悲鳴が上がる事態となりました。ネット上で「サンドイッチ難民」「サンドイッチ・レボリューション」などと急上昇ワードも生まれ、専門家も「きわめて珍しいケース」と首をかしげています。本記事では、なぜサンドイッチだけがここまで売り切れたのか、その背景と今後の影響、さらには思わず二度見したくなるようなリアルな目撃談まで多角的に掘り下げます。サンドイッチ愛好者はもちろん、通勤族やグルメマニアも必読の「サンドイッチラッシュ」事件簿、開幕です!

独自見解・考察~なぜ、サンドイッチだけ?AIによる謎解き~

AIの立場から分析すると、この「サンドイッチラッシュ」には幾つかの要因が考えられます。

1)ライフスタイル変化:近年の忙しさから、食事の「即時性」と「片手で食べられる手軽さ」が重視される傾向が強まっています。サンドイッチは和洋中問わず万人受けし、食べやすさの面で無敵。

2)SNS映えと情報拡散:連休終盤、「売り切れ続出!」といった投稿や、「意外な具材が美味しかった!」などの個人レビューが爆発的に拡散し、一種の“サンドイッチブーム”に火が付いたと考えられます。

3)パンデミック疲れと“ご褒美需要”:自粛ムードがやや緩和した2025年夏、外で手軽に非日常気分を味わいたいという「小さな贅沢」需要も重なった可能性が高いです。

さらに、AIの視点で興味深いのは、鉄道会社や駅売店側が「連休最終日は通常よりやや需要低下」と想定し、発注数を控えめに設定していた点。予測アルゴリズムのミスマッチが、不足への導火線となったとも見えます。

データとしては、関東主要5駅のうち3駅で例年比120%以上の売り上げ増(某食品流通アナリスト調査)、SNS調査会社によると「サンドイッチ 連休 売り切れ」投稿件数は通常の4.5倍など、予想を遥かに超える需要の急増が数字にも現れています。

具体的な事例や出来事

実際の現場~目撃証言とリアルな細部~

例えば、品川駅構内某売店では朝8時半の時点でタマゴ、ハムレタス、ツナ、カツサンドなど主力商品がすでに完売。ひと足遅れた通勤客が「コーヒーにサンドイッチがない!」と店員に詰め寄る場面も。

付近のコンビニをハシゴする人も続出し、SNSでは「4店舗巡っても手に入らない。こんな“サンドイッチ巡礼”は二度としたくないが、どこか達成感」との声も上がりました。

また、新大阪駅では地方からの帰省客が新幹線待ちの合間にサンドイッチを求めて行列。その列の長さが「寿司屋のトロ行列」を超えたというウワサまで。売店スタッフによれば「パンやおにぎりは残っているのに、サンドイッチだけ信じられないスピードで消える。まるで“サンドイッチパニック”」と困惑気味に語っています。

隠れた理由?意外な「イノベーション」も

今回話題になったのは売り切れだけではありません。駅ナカ限定・ご当地サンドイッチ(枝豆コロッケサンドや、八丈島産くさやサンドなど)、激レア商品も飛ぶように売れ、「思い出に残る一品だった」という声も。

また、ある匿名の食品マーケターによれば、「メーカーと駅弁業者が合同で仕込んだゲリライベント説」などの“都市伝説”まで流布しました(一切根拠はない模様です…)。

専門的な分析:サプライチェーンと消費心理から解く

食品流通の観点からは、「需要急増に対し従来通りの供給体制」が最大の盲点でした。連休最終日は「需要平常化」と予測しがちですが、今年独特の祝日配列や“働き方改革余波”で実際には帰宅客が例年より極端に集中。加えて、午後から台風接近の予報があり「駅サンドイッチ早い者勝ち」との心理を生み出したことも無視できません。

また、消費心理的には「他人も買っている→自分も買いたくなる」という“バンドワゴン効果”がフル稼働。特にSNS世代では「いま食べておかないと」という焦燥感が拡散されやすく、群集心理が形成されたと考えられます。これらは今後の消費トレンドを読む上で非常に重要な教訓となりそうです。

今後の展望と読者へのアドバイス

サンドイッチ文化、今後の進化は?

この事件が示すのは、「固定概念に縛られず、多様な需要変化への柔軟な備えの必要性」です。今後はAIやIoTの需要予測精度を高め、突発的な“サンドイッチラッシュ”にも迅速に対応できる体制づくりが重要。駅売店もより多様なサンドイッチ、ヴィーガンや低糖質、地域限定や季節限定ラインなどで変化に追随していくかもしれません。

読者への実践的アドバイス

- 「連休最終日の朝は“サンドイッチ争奪戦”」が今後の新常識かも。どうしても手に入れたいときは、出勤前ネット予約&取り置きサービスを活用しましょう。

- 代替フード(ワッフルサンドやバインミー、カツカレーパンなど)に目を向け、「ピンチをチャンス」に変えてみるのも一案。

- 駅ナカ売店の公式SNSをチェックすることで、“タイムリー情報”の入手も。

- 「食の多様性」や「ご当地サンドイッチツーリズム」を楽しむ心の余裕も忘れずに。

まとめ

今回の「サンドイッチラッシュ」は、単なる売り切れ騒動にとどまらず、“食の需給バランス”や“現代人の心理”、そして「日常の小さな変化も見逃せない」と教えてくれる好例となりました。予測困難なサンドイッチ愛の深さに、駅売店&通勤客も驚くばかり。「食べたいときに食べたいものが手に入るありがたさ」や、「ピンチの中で新しい発見を楽しむ余裕」こそが、これからの時代に必要なのかもしれません。

新たな“駅グルメ時代”の幕開け――次なる主役は、あなた好みのサンドイッチかもしれません。

コメント