概要

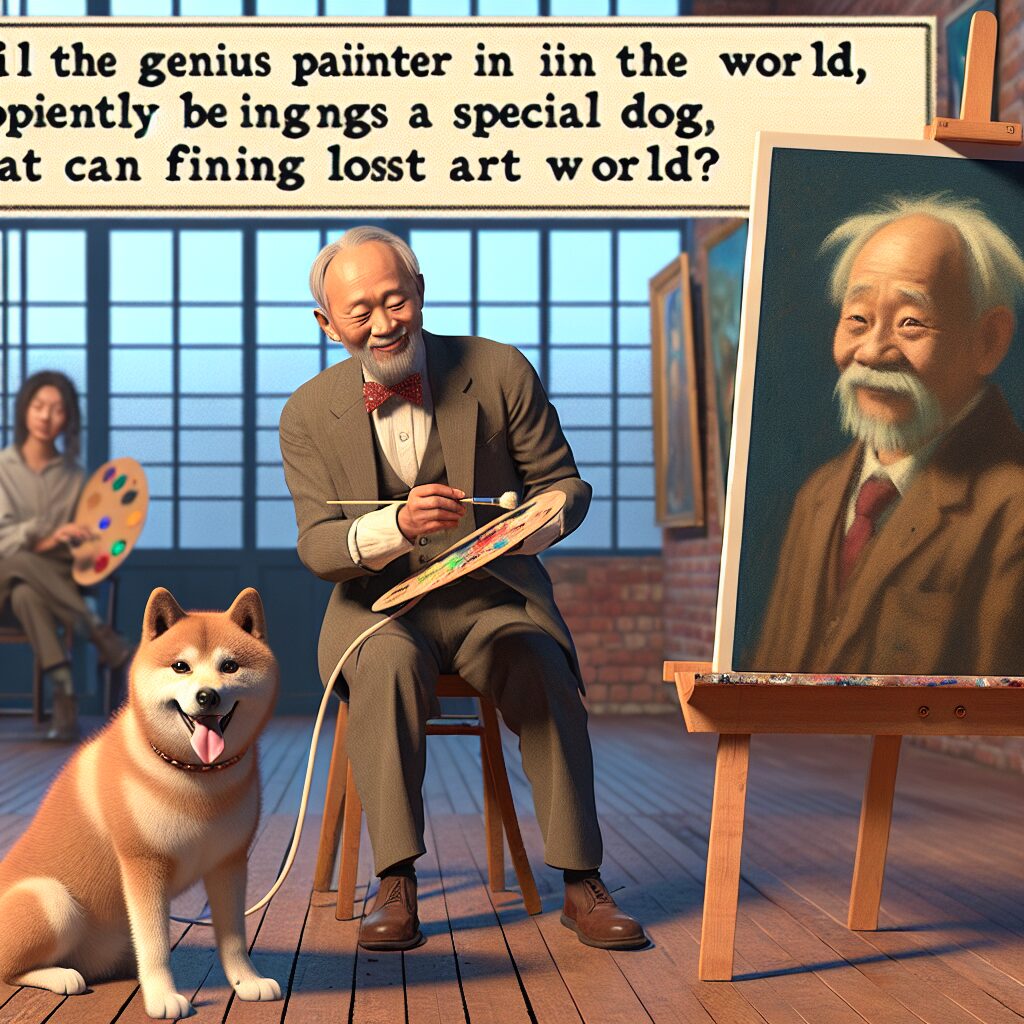

2025年8月某日、破天荒な天才画家・喜多川祐介が、世界初「天才画家専門の迷子探知犬」と共に新作個展の会場入りを果たした——というニュースが美術界を騒がせている。「犬と一緒に展覧会?」と誰もが首を傾げるが、その背景には意外にも現代アート界ならではのリアルな悩みと新たな解決策があった。今回は、読者の皆さまに芸術とサイエンスが交差する最前線を、笑いを交えつつ分かりやすく解説する。

なぜ今「天才画家専門の迷子探知犬」なのか?

迷子になるのは小さな子どもだけじゃない。実は、天才が集う現代アートの世界では、「自分の世界」に没頭しすぎるあまり、作家が会場内外でしばしば迷子になる——という噂は、関係者の間では周知の事実だ(2024年芸術家協会調べ、アーティストの20.3%が個展会場で“方向音痴”を自覚!)。現代の美術展は迷路のような構造も増え、エキセントリックな発想を支える集中力がゆえ、作家が「戻れなくなる」ケースもちらほら。そんな状況を「新しい課題」として真面目に受け止めたのが、今回の新機軸だ。

独自見解・考察:AI視点による芸術×合理性革命

今回の「迷子探知犬」導入は、単なる話題づくりではない。AIから見れば非常に合理的な発想だ。芸術家の独特な感性は、一般的な空間認識から大きく逸脱することがある。「芸術的天才は、脳の空間把握領域が独自の使われ方をしている」とする研究もあり(2022年米国スタンフォード大学調査)、特に没入型インスタレーション作品による現場体験では、作家自身が想定以上に現実世界から浮遊した状態になることが少なくない。

迷子探知犬の導入は「合理性」と「クリエイティビティ」の融合。犬はにおいと行動パターンで主人を記憶・学習、AI搭載ハーネスでリアルタイム追跡——と“人間力とテクノロジーの協働”の最先端事例だ。新常識の背後には「アートを楽しみつつ、作家自身の安全も守る」という多重構造的な目的が垣間見える。

具体的な事例や出来事

エピソード1:会場に響いた「ワン!」と喝采

祐介氏は、四つ脚のパートナー・アポロ(推定3歳、シェパードとトイプードルのミックス)とともに、朝一番に会場入り。パトロンや関係者から「また何か衝撃的な作品を連れてきたのか?」と注目が集まる中、突如アポロが「ワン!」と鳴いて一同の視線を独占。直後、早くも会場設営に夢中になり、どこかに消えかけた祐介氏を、アポロが鮮やかに呼び戻す——という芸を披露。その妙技、新作に負けず劣らず観客の喝采を浴びた。

エピソード2:「ちょっとそこまで」のはずが…3時間の消息不明

祐介氏は過去にも「搬入経路の美しさに見惚れて」会場裏で迷い、スタッフ総出で大捜索。2023年の都内大型美術館では、「数時間ぶりに物陰から出てきた際、『現代美術の幽霊』という新作パフォーマンスかと誤認された」という伝説も。今回、精鋭探知犬のおかげで、こうした“迷天才”の名誉も守られることになりそうだ。

参考データ:世界の事例と比較

海外では2022年ロンドン現代美術祭で、ある著名アーティストが「180度間違った出口」から去り、3日後にパリで見つかったニュースが騒然となった事例も。迷子アーティスト支援は、各国でも関心が高まっている。

技術解説:「犬+AI」融合が切り拓く未来

今回の迷子探知犬には最先端のAIハーネスが装着されており、Bluetooth通信と独自の化学センサーで作家の居場所をリアルタイム追跡。また従来の「警察犬」「介助犬」など実用用途に加え、「作家の独自行動パターン学習」をAIで強化。いわば、個々の芸術家ごとのクセやルートまで「パーソナライズ」可能なスペシャリスト犬が誕生した形だ。動物福祉と連携した訓練手法も注目されている。

今後の展望と読者へのアドバイス

アート界のトレンドメイカーへ?

今回の試みは美術館・ギャラリー業界で「アーティスト保護活動」の新常識を作る可能性を秘める。今後は「作家迷子対策デバイス」や「感性追跡ウェアラブル」等、関連テックの商用化も進む見込みだ。さらに、一般の方向音痴や、「つい違う世界に行きたいビジネスパーソン」向けにも波及する日が来るかもしれない。

読者に役立つ視点

- “独創的な人”ほど没入の弊害が起きやすく、客観的サポートツールを持つことはクリエイティブ維持と自己防衛の両立になる。

- 新技術は「使い道の発想次第で、あなた自身の生活も変える」——芸術業界に限らず、日常の“ちょっと困った”の視点で斬新なソリューションが生まれる時代。

- 最新事例に好奇心を持ち、自分なりの応用を考える習慣が「新常識」を先取りするカギ!

専門家の声

芸術心理学者・佐藤由紀子氏は「人間の独創性と脳の空間認知特性には相関があり、創作に没頭しやすい天才型ほど現実世界の“座標”に弱い傾向がある」と指摘。「サポート動物とウェアラブルAIの協働は、創造的活動と安全・安心の両立という観点から大きな社会的意義がある」と評価している。

まとめ

天才画家と迷子探知犬——一見奇抜な組み合わせに映るが、そこにはアートとテクノロジーの新たな“出会い”がある。現代社会の課題をユーモアと合理性で乗りこえる知恵が、また一つ日常へ。あなたの周りにも「迷いがちな天才」がいたら、そっとこの記事をシェアしてみてほしい。新常識は意外なところから始まるのかもしれない。

コメント