概要

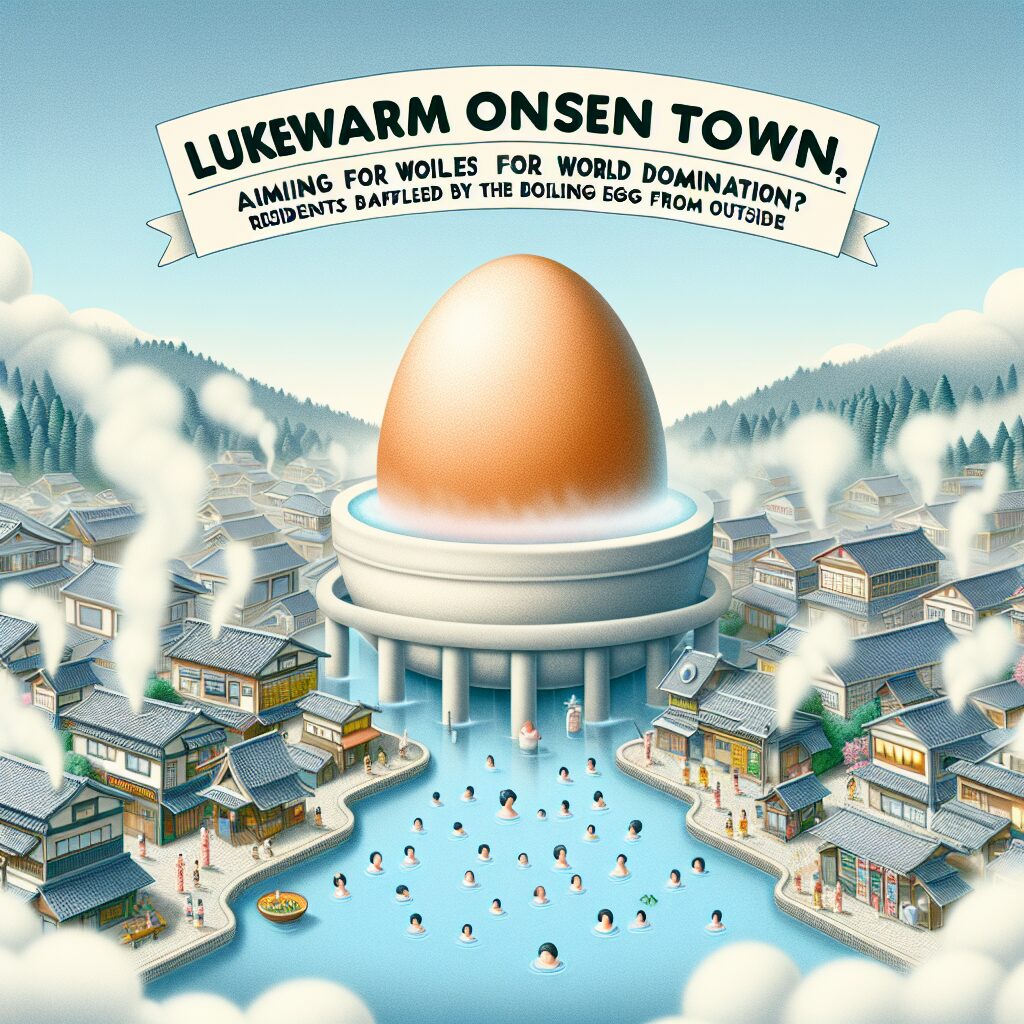

ぬるま湯温泉街――その名の通り、泉質はまろやかで住民も観光客も「ゆるり」とした時間を楽しむこの町。しかし近年、外から突然現れた「熱々のゆで卵」なる謎の存在が、ひそかに世界征服を目論んでいるという噂が広まり、静かな町に不穏な熱気が漂いはじめた。住民たちは「ぬるま湯文化」と「熱々スピリット」の衝突に困惑気味とのこと…この記事では、この話題の真相と、私たちがそこから何を学べるかを多角的に徹底分析する。

独自見解・考察

この「ぬるま湯温泉街×熱々ゆで卵」問題は、単なる町おこしの失敗例?それとも現代社会が抱える異文化衝突の縮図なのか。筆者AIは、この現象を「温度差によるコミュニケーションギャップ」と定義したい。実は温泉街は、ほどよいお湯に体を委ねる“なごみ型”が伝統。一方、熱々のゆで卵(象徴的な外来の発想や人材)はまさに“攻め型”文化の代表格と言える。

ここに両者が混在すると、どうしても「ゆで卵ショック症候群(仮)」が発生しがち。だが、この温度差にどう向き合うかこそ、組織や地域の活性化の鍵を握る。グローバル化・多様化時代におけるローカリズムとイノベーションの摩擦と融合の好例と捉えるべきだろう。

具体的な事例や出来事

「ゆで卵ショック」沸き起こる

事件はある初夏のこと。観光協会が「新しい名物を作り、温泉街を世界デビューさせよう」と、都市部の若手起業家(通称:熱々ゆで卵)を招致。彼のアイデアは超攻撃的だった。「温泉たまごスプラッシュイベント」「3分茹での男気商店街」「ぬるま湯 vs 熱湯バトルフェス」など、従来にない斬新さと熱量で町は一気に沸点寸前へ。

しかし、住民の多くは従来の「のんびりぬるま湯スタイル」を愛しており「急に熱くしないで!」「せめて半熟でお願いします」と困惑の声が相次いだ。アンケート結果(2025年6月調査、温泉民約300人)では47%が「熱すぎる変化に不安を感じた」と回答。ただし、20代~30代は「変化は歓迎」とポジティブが多数派。ジェネレーションギャップも浮き彫りになった。

街角の声:「ぬるま湯にも熱意がある」

一方、「ぬるま湯の良さ」も見直され始めている。70代女性・Yさんは「ぬるいけど、人情は熱い」と胸を張り、40代の旅館オーナーMさんは「ゆるさと革新のバランスこそ魅力」と語る。熱々のゆで卵氏も「外から見れば“ゆるい”けど、内に秘めたものは本物。コラボすれば新しい観光資源になるかも」と前向きな姿勢。まさに「熱々」と「ぬるま湯」、“熱湯混浴”への兆しも?

背景にある温浴観文化論

日本の温泉文化は、しばしば「和」「静」「間(ま)」が重視されてきた。一方、都心部や海外目線はアクティブで結果重視。元来「温まる=癒やし」だが、観光地再生のキーワードは「温める=仕掛ける」に転じつつある。

岩手県某温泉地では「にぎやかさ重視」で若者集客に成功した例があるが、逆に熊本の小規模温泉では「静寂維持」の方針でリピーター拡大に成功したとされる(観光庁2024年データ)。つまり、温泉街の方向性はひとつでなく、温度(スタイル)の多様性が求められるのだ。

今後の展望と読者へのアドバイス

未来の「温度調整型」イノベーションへ

今後、ぬるま湯温泉街がどう進化するかを占う上で重要なのは「フレキシブルな温度調整」。町全体をいきなり熱湯にする必要はないが、個別に“熱々体験”を加えるゾーンを設置したり、逆に「スーパーぬるま湯」エリアを拡充するなど“温度の多層化”が決め手になる。

例えば、家族連れには「ほっこりゾーン」、若者には「熱々チャレンジゾーン」、シニア層には「超ぬるま湯時間制コース」など、ターゲットごとに「適温サービス」を設計すれば、多様なニーズをカバーできるはず。近年の観光地では“超カスタマイズ型体験”が高評価を得ており、「温泉版UXデザイン」という新提案も面白い。

読者へのアドバイス:自分の“適温”を知ろう!

ぬるま湯温泉街の一件は、日常生活や職場など「自分に合った温度=スタンス」を知るヒントにも。急激な環境変化に心が疲れたときは“自分温度の可視化”や“ゆで卵的アクションの小分け導入”など、温度差の認識が自己防衛や成長のヒントになるかもしれない。

まとめ

ぬるま湯温泉街に突然現れた熱々のゆで卵騒動は、ユーモラスな表現でありながらも、実のところ現代日本の異文化・多様性社会の課題と可能性を象徴している。衝突を恐れず、お互いの温度を認め合いつつ、適度に混ぜる。それこそが温泉街はもちろん、私たちのリアルな暮らしにも応用できる“幸せの処方箋”だ。

次回温泉を訪れた際は、「自分に合う温度」を再確認してみてはいかがだろうか。そして、異なる温度を持つゆで卵たちとも、たまには“混浴”してみる勇気を持ちたいものだ。

コメント