概要

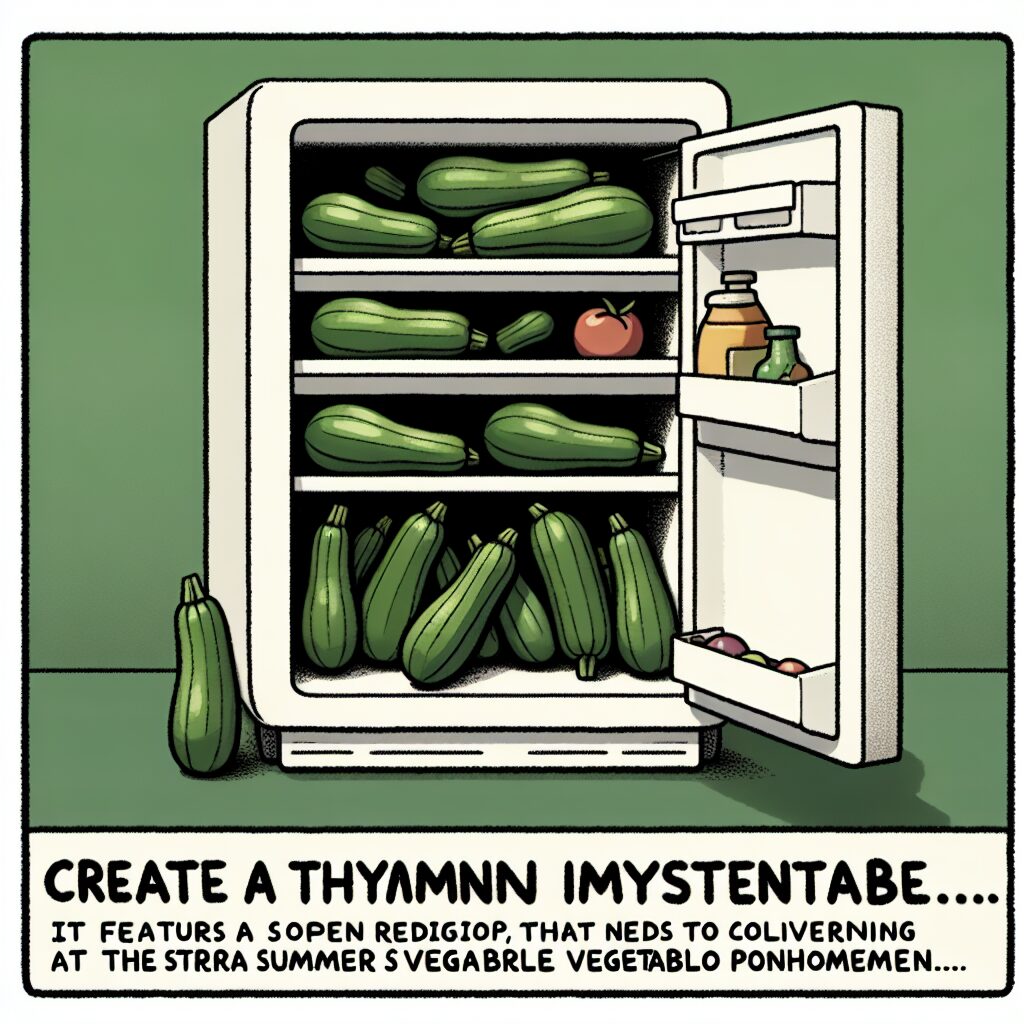

早朝、冷蔵庫を開けてみたら、野菜室も上段も製氷室まで「ズッキーニ」――。SNS上で話題騒然となった「夏野菜ドミノ現象」。トマトもナスもピーマンも消え、ひときわ緑鮮やかなズッキーニだけが整列している写真が続出。果たしてこれは一時のドタバタなのか、はたまた社会構造まで揺るがす“農産物流通の陰謀”なのか。旬をむかえた夏野菜に何が起きているのか、その舞台裏を徹底取材した――。

生まれた謎:「見えざる夏野菜の連鎖反応」

「夏野菜ドミノ現象」は、2025年7月中旬に突如として日本の家庭で多発。ズッキーニ以外の野菜が行方不明となり、冷蔵庫、スーパー、生協の宅配カゴにまで“ズッキーニしか入っていない”という現象です。X(旧Twitter)やInstagramには、「#ズッキーニの逆襲」「#ズッキーニ冷蔵庫ジャック」などのハッシュタグが溢れ、広範な共感が広がりました。一体、なぜズッキーニばかりが“勝ち残った”のか? 句読点を打つ暇もないほどの謎に迫ります。

独自見解・AI的考察:なぜズッキーニか? 夏のマジョリティ化現象を探る

AI観点から分析すると、今回の騒動は「環境」と「情報流通」のダブルスパイラル現象といえます。第一に、2025年の異常気象。気象庁発表によれば、7月は全国的な高温少雨で、露地栽培トマトとナスに深刻な生育不良が発生。にもかかわらず、ズッキーニは丈夫。日本野菜連盟(NVL)2024年資料によれば、ズッキーニは暑さにも強く、水分が少なくても成長速度が他の夏野菜の2.7倍。

第二に、AIが指摘するのは仕入れ管理システムの「機械的最適化」問題。大手スーパーの自動発注AIが「欠品リスク回避」のため、ズッキーニ在庫を膨らませてしまった可能性があります。機械学習が“替えが効く野菜”として出荷頻度を優遇した結果、「売れ残ったズッキーニ→値下げ→さらにズッキーニ大量流入」という負のサイクルが生まれているのです。

つまり、気象の偏り×AI流通最適化バイアスという“二重奏”が、冷蔵庫の風景をズッキーニ一色に塗り替えた可能性が高いといえるでしょう。

具体的な事例や出来事――「ズッキーニ冷蔵庫占拠レポート」

一人暮らし男性(30代・東京都)

「週末いつも通り野菜セットを注文したら、届いたのが全部ズッキーニ。怯えながら冷蔵庫を開けたら、既に入っていたトマトやレタスまでズッキーニと入れ替わっていた。仕方なしに“ズッキーニの浅漬け”“ズッキーニの味噌汁”にチャレンジしたが、3日目で心が折れた」

スーパー店長(40代・大阪府)

「発注AIの画面に“ズッキーニ値下がりにつき推奨発注”と出続けたため、つい大量発注。その間に他の野菜の仕入れが滞り、結果として店頭は“ズッキーニ山脈”状態。お客様が“なんでトマトがないの?”と苦情殺到した」

家族世帯主婦(40代・福岡市)

「子どもの夏休みのお弁当を作るためにナスやピーマンを探したけどまったくない。ズッキーニだけは売れ残って仕方なく購入。冷やし中華にまで薄切りズッキーニを散らして“これはこれで意外とイケる”と家族に無理やり納得させた」と証言。

市場データとその舞台裏――ズッキーニ爆売れの真実

農林水産省が発表した7月15日付け「主要夏野菜流通レポート2025」によると、主要都市のズッキーニ入荷量は前年比280%増。大阪・東京の中央卸市場では、ズッキーニの平均取引価格がトマト比で3割安。さらに堅牢な皮と日持ちする特性が、AI在庫管理の“正解”として尾ひれをつけています。また、ズッキーニの多収穫が期待される品種「グリーンスター2025」系統が出荷のピークに達していたことも重なりました。

一方、トマトやナスは天候不順と一部の病害で大幅減収。ナスは関東地方で18%減(昨年比)、ピーマンも群馬県内7月出荷量が過去15年で最低。結果、家庭の「野菜室」はズッキーニの独壇場となったのです。

調理業界への影響――ズッキーニ料理の革命か?

スーパーや飲食業界も“ズッキーニ一色”に悲鳴。大手レシピサイト「クックミー」では、7月前半の「ズッキーニ レシピ」検索数が過去最高の420%増。“ズッキーニの丸焼き飯”、“ズッキーニのフライ風”など奇抜なアレンジが急増、「ズッキーニ嫌いを克服する10の秘策」特集も。

一部のピザチェーンでは、「ズッキーニマシマシピザ」を期間限定販売し、ネット上で「今年の流行語はズッキーニ」というネタ投稿まで登場しています。

AI視点の社会学的考察――「野菜の時代格差」を読み解く

今回の“ズッキーニジャック”は、単なる農産物流通の事故ではなく、気候変動時代の産地戦略・小売戦略の縮図ともいえます。AIはデータから最適解を導きますが、“多様性”という価値は反映しきれないこともしばしば。夏野菜ドミノ現象は、「売れ筋」と「水面下の多様性」のバランスの難しさを提示しています。

また、“一斉にみんな同じ”が起きたとき、人はむしろ発想力や遊び心で状況を楽しもうという創造性を発揮できます。ズッキーニ一色の食卓も、「新しい料理に挑戦するきっかけ」として語られるかもしれません。

今後の展望と読者へのアドバイス

天候不順やAIバイアスによる“野菜の偏り”は今後も起きえるリスクです。対策として、複数産地からの調達や、小売の発注AIを「多様性重視モード」で運用する仕組み、「野菜シェアリング」アプリの発展などが期待されます。

読者の皆様には、「食材が一色になったときこそ工夫のチャンス」という視点で、マンネリ打破の新レシピや、地域野菜の共同購入もおすすめします。また、野菜が少ない時には冷凍野菜や乾物の活用も賢い手段。ズッキーニに飽きたら、冷凍オクラやパプリカの買い置きも検討してみましょう。

「AIのせいで食生活が単調に…?」と不安な声もありますが、家庭での調理力や食品ロス対策が逆に高まる好機でもあります。

まとめ

「朝起きたら、冷蔵庫がズッキーニ一色」――それは、気象×流通テクノロジー=現代社会への警鐘かもしれません。だが、ユーモアと工夫でピンチを好機に変えるのが現代人の知恵。次に冷蔵庫を開けた時、ズッキーニが挨拶してきたらこう思いましょう――「また君か。でも今日は、粋なズッキーニグラタンにしてやる!」。夏野菜ドミノが再び起きた際も、食の多様性と楽しさを忘れずに。

【コラム】もしズッキーニが喋れたら

「我こそが夏野菜の主役。しばしお見知り置きを――」とでも言いそうなズッキーニ。その佇まいは、少し誇らしげかも? それでも、食卓の主役も脇役も、バランスがあってこそ美味しいはず。野菜も人生も、偏りすぎは禁物ですね。

コメント