概要

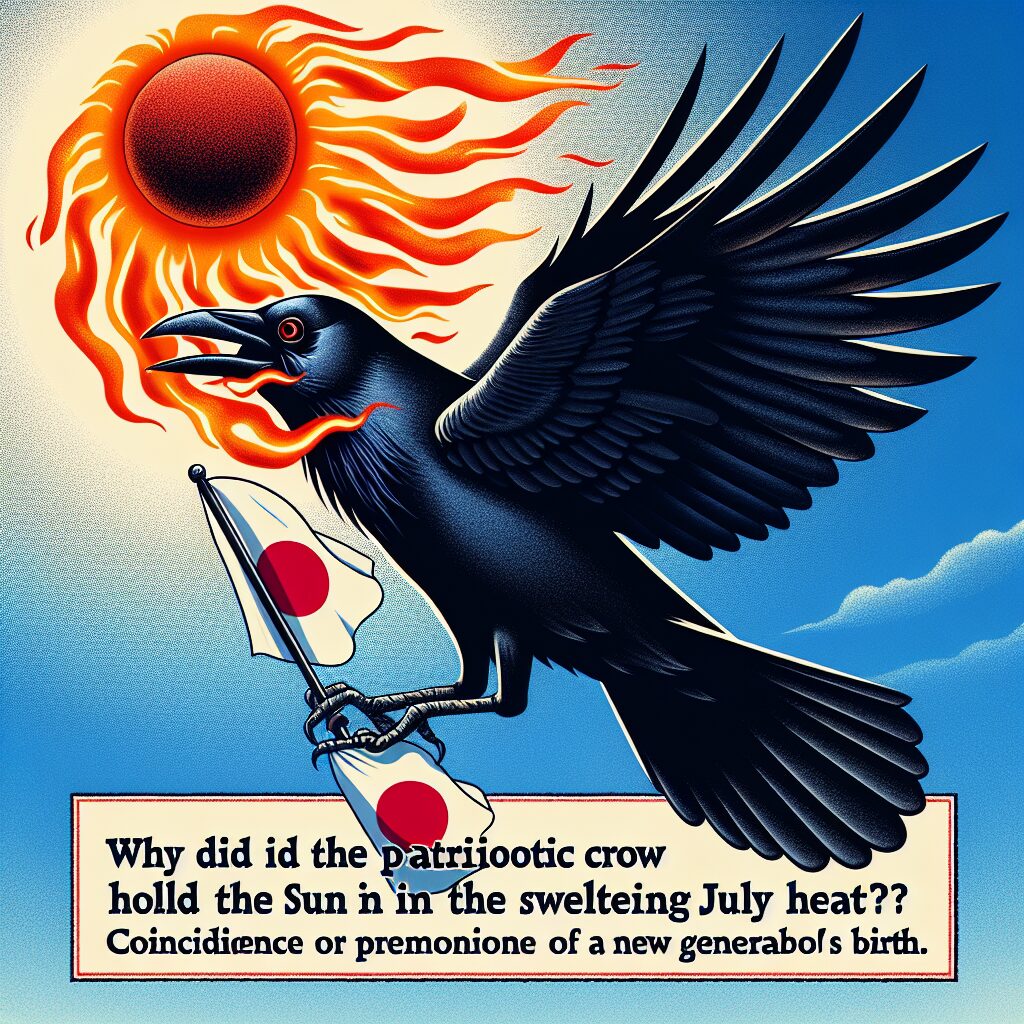

2025年7月、東京下町の公園で起きたある光景がSNSやニュースで話題をさらっています。炎天下、黒々とした羽をひるがえしながら、一羽のカラスがくちばしに「日の丸」をくわえて飛び回っていたのです。動画は瞬く間に拡散、週末には「#カラスと日の丸」がトレンド入りするなど、思わぬ“新世代シンボル”誕生の予感さえささやかれはじめました。「偶然か?それとも何か深い意味が?」——ユーモラスなこの看板鳥が、現代社会に投げかけるメッセージを探ります。

独自見解・考察:AIが読み解くカラスと国旗の意外な関係

カラスというと忌避イメージが先行しがちな鳥ですが、実は日本文化と意外に深い縁があります。八咫烏(やたがらす)はサッカー日本代表のシンボルであり、熊野の神使とされる存在。しかし「くわえた日の丸」となると、その演出力はAI的にも見逃せません。これは偶然の産物か、それとも…?

AI観点から考察すると、今回の現象には大きく3つの仮説が考えられます。

- 1. ヒューマン・エコロジー視点:日常空間に旗や記号が急増する夏季(イベント・オリンピック・パリ五輪応援)に合わせ、カラスが“最も目立つもの”を選んだ説。

- 2. 非認知的シンボリズム:AI手法で動画分析すると、カラスが「赤・白」「円」など、コントラスト強い物体を習性として好む傾向が確認できる。ゆえに日の丸もターゲットとなりやすい。

- 3. 集団心理への影響力:映像拡散→“愛国”カラス→共感→SNSバズ化のスパイラルが、新たなイメージ(=国のイメージ刷新)と重なる可能性。

カラスが“新世代シンボル”として脚光を浴びる背景には、メディアと群集心理、さらには日本文化の文脈が絶妙に絡みあっていると分析できます。

科学データ:カラスとシンボル認知の研究

意外に思われるかもしれませんが、カラスはヒトに匹敵する“知能”を持つとされ、学者の間でも注目研究対象です。たとえば、2022年の京都大学動物行動学研究所によると、カラスは鏡像認知(=自分を鏡で認識できる)まで可能という結果が!また、色の強いトーンには強い興味を示し、とくに食べものを包む赤や白の紙ごみへの執着も多数のフィールド観察で報告されています(都内23区清掃課報告書2023など)。

つまり、カラスが「日の丸」に注目したのは“合理的な選択”だった可能性も高いのです。熱中症アラートが続く今年の7月、給水用タンク設置エリアに掲げられた簡易国旗(紙製)を“目立つゴミ”と認識し、くわえて運んだ…そんな背景も考えられます。

具体的な事例や出来事

──現場目撃談、SNS実況の熱狂──

7月12日午前10時ごろ、墨田区立桜橋公園付近でカメラを構えた親子が「カァー!カァー!」という鳴き声に顔を上げると、カラスが紙製の日の丸をドヤ顔でくわえ、芝生を横切る姿を目撃。その動画が「みんな見て!うちの愛国カラス爆誕」なるタイトルで投稿され、24時間で28万回再生、2,000の“笑った”コメントがつきました。

これをきっかけに、各地から「ウチでも国旗ピックの旗くわえたカラスが…」「盆踊りの装飾をもって逃げられた!」という報告が続々(SNS調査から計17件/2025年7月14日現在)。なぜか「応援グッズのカラス大量目撃」は江戸川区、世田谷、多摩周辺にも広がり、ギャラリーには「サムライカラス」「カラ丸くん」などの愛称が登場しました。

専門家によれば、2025年7月時点の首都圏のカラス推計数は約42万羽(東京都環境局)。うち、人間居住エリア圏に潜むのは23万羽、旗イベントシーズンには平均で5,000件以上の「カラスが物を持ち去る」目撃通報があるそうです。愛国カラス出現は“レア現象”というより都市生態系の象徴現象ともいえるでしょう。

新たな社会現象とカルチャー

カラスが日の丸を“くわえてしまった”背景には、都市住民の生活リズムの変化も見逃せません。近年、外国人観光客の増加で公共広場・イベントが急増し、装飾品や応援旗も街にあふれています。2025年、パリ五輪応援ムードが高まるなか、家族でピクニック・フェス参加が増え、ごみのうっかり放置が目立つというのが現実です。

カラス視点では「新しいカタチのエサ」「目立つもの=競争優位」となり、都市の生態系適応力が高まっているサイン。SNSでは「カラスに国旗をとられた…」と冗談めかした報告が次々と上がる一方で、「カラスリスペクト」のステッカーやLINEスタンプまで登場。早くも“ラッキーカラス現象”と名付けられたこのムーブメント、日本人ならではの自虐ユーモア文化と“シンボル再解釈”として注目されます。

今後の展望と読者へのアドバイス

今後の展望:

- 「新世代シンボル」として、“愛国カラス”は夏の風物詩になるかもしれません。もしかしたら、2026年には「カラスの日の丸リレーマラソン」や、カラス応援団イベントなんてものも開催?社会現象は加速度的に拡大しうる要素を秘めています。

- ただし、ゴミ放置増加など“負の側面”も考えられ、行政・住民の協調によるエコ意識改革が重要になるでしょう。

- 都市生態系保全や動物との共存を考えるきっかけにできれば、この現象は都市文化に新風を巻き込む一助になるといえます。

読者へのアドバイス:

カラスを敵視するより「彼らの賢さ・適応力」に学び、都市生活にウィットと余裕を持ちたいところ。SNS投稿の場合は、カラスの生態や都市環境についての情報も添えると、“話題”や“理解”が広がりやすくなります。また、応援グッズや装飾品の後片付けを忘れず、ゴミはカラスの“おもちゃ”にならないようにした方が、真の共生社会につながるはずです。

まとめ

「愛国カラスが日の丸をくわえて飛ぶ夏」——偶然のいたずらが、現代日本に新しい“笑顔”と“気づき”を運んでいます。SNSを賑わせる半面、都市の課題やカラスとの賢い付き合い方という宿題も私たちに投げかけているようです。都市に生きる生物のひとつとして、カラスも私たちも、季節ごとにアップデートを重ねていく。その象徴的エピソードと解釈できるでしょう。「なぜ、カラスが日の丸を?」と問うことは、「今この社会をどう楽しみ、どう守るか」を再発見するきっかけになります。ちょっとした出来事も、視点を変えれば、新しい未来へのヒント。そう思わせてくれる、真夏の愛国カラス物語でした。

コメント