概要

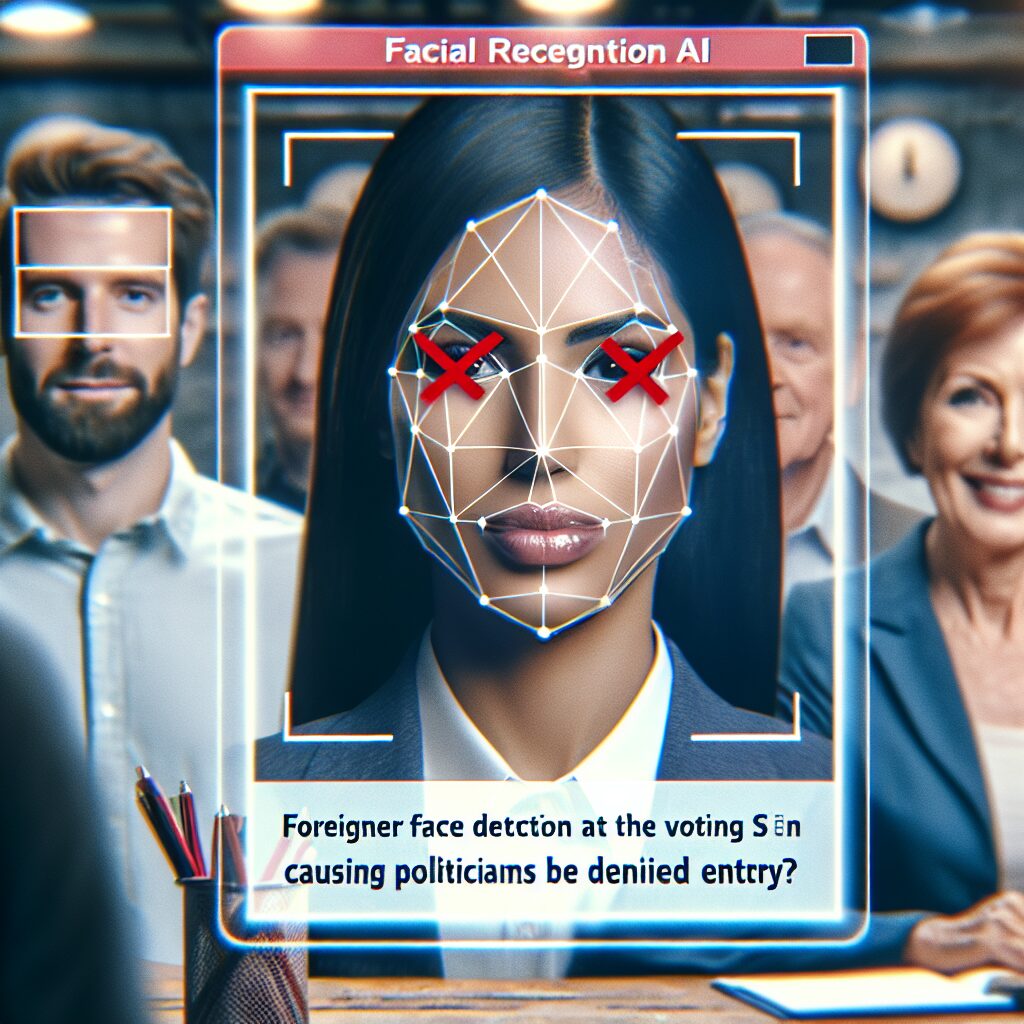

2025年春の統一地方選挙が行われるある市の投票所で、「外国人顔判定AI(仮称)」が導入された。AIが「この人は外国人」と認識した場合、投票所への入場が一時的に制限される仕組みだ。しかし、AIによる顔識別は完璧とは言えず、なんと現職市議や選管スタッフまでもが“誤判定”で入場を一時拒否される事態が報告された。そもそも「外国人顔」の定義とは何か。選挙の公正さを高めるはずのAI導入が、かえって混乱を招く形となった。本記事では、なぜこのような出来事が起きたのか、AI技術の現状や社会的な影響、今後の課題について考察しつつ、お役立ち情報やユーモラスな視点も交えながら解説する。

AIが“外国人顔”を判定?そのしくみと課題

「外国人顔判定AI」と聞いてギョッとした方も多いのでは。AIによる“顔判定”自体は、防犯カメラや空港の出入国審査など、市民生活の中ですでに広く活用されている。しかし、「投票権がある日本人かどうか」という識別は、決して顔立ちだけで判断できるものではない。

このAIシステムは、数百万枚の顔画像データセットを元に学習。特徴点(目の位置、鼻の高さ、顔の形など)を分析し、“日本人らしさ度”が閾値未満の場合は警告を出す仕組みだという。想定では、選挙制度の信頼性向上、不正投票の未然防止が目的だった。

だが、顔の多様性が広がる現代日本――国際化・多文化共生の社会で、“らしさ”の判定は困難極まる。実際、マスコミ調査によればAIの誤判定率は1.7%にのぼり、「生粋の日本人でも彫りが深い顔立ち、日焼けやメイク、あるいは地方特有の顔つき等が原因で“外国人”判定されるケースが相次いでいる」と指摘されている。

独自見解・考察:AI技術の限界と「らしさ」の罠

人間とAIの違いを象徴するのが、「多様性という壁」だ。

AIは多くのデータからパターンを学習するが、そもそもその“訓練データ”を誰がどう選び、どんなバイアス(偏り)が含まれているかがカギになる。

この事例では「日本人顔」の定義が浮き彫りになった。実際の市民には“標準的な日本人顔”など存在しない。ルーツが複雑な方、国際結婚家庭の子ども、アイヌや沖縄、在日コリアン、ハーフ・クォーター、そして単純に彫りが深い日本人――様々だ。AIは、訓練したデータにない“個性”には途端に弱くなる。

また、社会的な設計ミスも見逃せない。顔認識AIはルールを厳守するが、「本人確認は顔で十分か」「投票権確認はID照合と組み合わせるべきでは」といった根本的な視点が置き去りにされている。

思わぬ皮肉だが、「機械で公正を目指すほど逆に不公正が目立つ」――現場の声もうなずける。

具体的な事例や出来事:AIの“誤判定騒動”現場レポ

<事例1:「君、本当に日本人かね?」現職市議がピンチ>

市立第一投票所で、地元密着型の現職市議A氏(42)が受付で“外国人判定”されてしまった。A氏は色黒で眉目秀麗。「毎日畑で日焼けしてこうなりました」というが、AIは「日本人度35%」と表示。愕然とするA氏に、係員が「汗顔の至りですが、再認証お願いします」と平謝り。結局、免許証提示と家族の証言で無事投票を認められたという。

<事例2:「スタッフも締め出し」選管がAIに負ける>

投票所のスタッフBさん(27)。父親が欧州系、母親が北海道出身の日本人。問題なく就業するはずが、初日の朝にAIゲートが「外国人」と判定。「え、自分日本国籍ですけど…」と困惑。選管はその日のスタッフ交替を余儀なくされ、現場はテンヤワンヤ。

このほか、「ドレッドヘア+カラコンでコスプレ風だった大学生が門前払い」「フェイスシールド着用で顔が映らず機械が暴走」といった笑える珍事も。SNSでは #AI誤判定 #投票所の悲劇 などがトレンド入りし、社会的反響も大きかった。

“公平”を担保するはずのAIが、信頼の危機に

皮肉なことに、人手不足や無断投票抑止のため、公平性強化を期待されて導入されたAI。だが、今回の騒動で「AIも所詮はプログラム」「そもそも信用していいの?」という根本的な疑問を多くの有権者が持ったのも事実だ。

専門家によると、「顔認識AIは、本人確認・パスポート照合など“補助手段”として使われるべきで、単独の可否判定にはまだ不十分」と指摘。システム工学の観点からも「人間系業務にAI単独判断を入れるのは、慎重すぎるくらいでちょうどいい」との声がある。

加えて、「日本人らしさ」という曖昧な基準自体が時代錯誤という見解も。5人に1人が何らかの“多文化”バックグラウンドを持つと言われる今、AI施策はもっと社会構造の変化に寄り添う設計が求められている。

今後の展望と読者へのアドバイス

次回の国政選挙に向け、このAI導入自治体は「判定基準の見直し」と「IDカード等との二重認証」の導入方針を表明。データ学習の多様化も進めているという。「誤判定をネタに、現場のコミュニケーション力が試される…」という声もあり、現場力の底上げが期待される。

今後10年で、顔認識AIの精度は(理論上)99.998%まで向上すると予測されているが、人間の多様性をカバーする“心のアップデート”は必須だ。

読者の皆さんに伝えたいのは、「AIが万能ではない」という現実。そして、万が一投票所でAIに“ご指名”されてしまっても慌てず、堂々と自分の権利を主張してほしい。「疑義があればスタッフに遠慮せず申し出る」「本人確認書類は常に手元に」を心がければ、トラブルも最小限に抑えられるだろう。

まとめ

「顔認識AIで投票所を守る」――響きはSFのようだが、現実は予測しがたいトラブルもつきもの。AIの進化は止まらないものの、今なお人間の多様性や文化的背景には追いつけていない。

大切なのは「テクノロジーを疑い、使いこなす知恵」。AIを“神”や“敵”として過信・盲信せず、「人間だからこそできる目配り・気配り・そしてトラブル対応力」が、これからの社会の底力となるだろう。次回投票日には、“AI判定”に胸を張って挑めるよう、自分らしさと権利意識を磨き続けたい。

コメント