概要

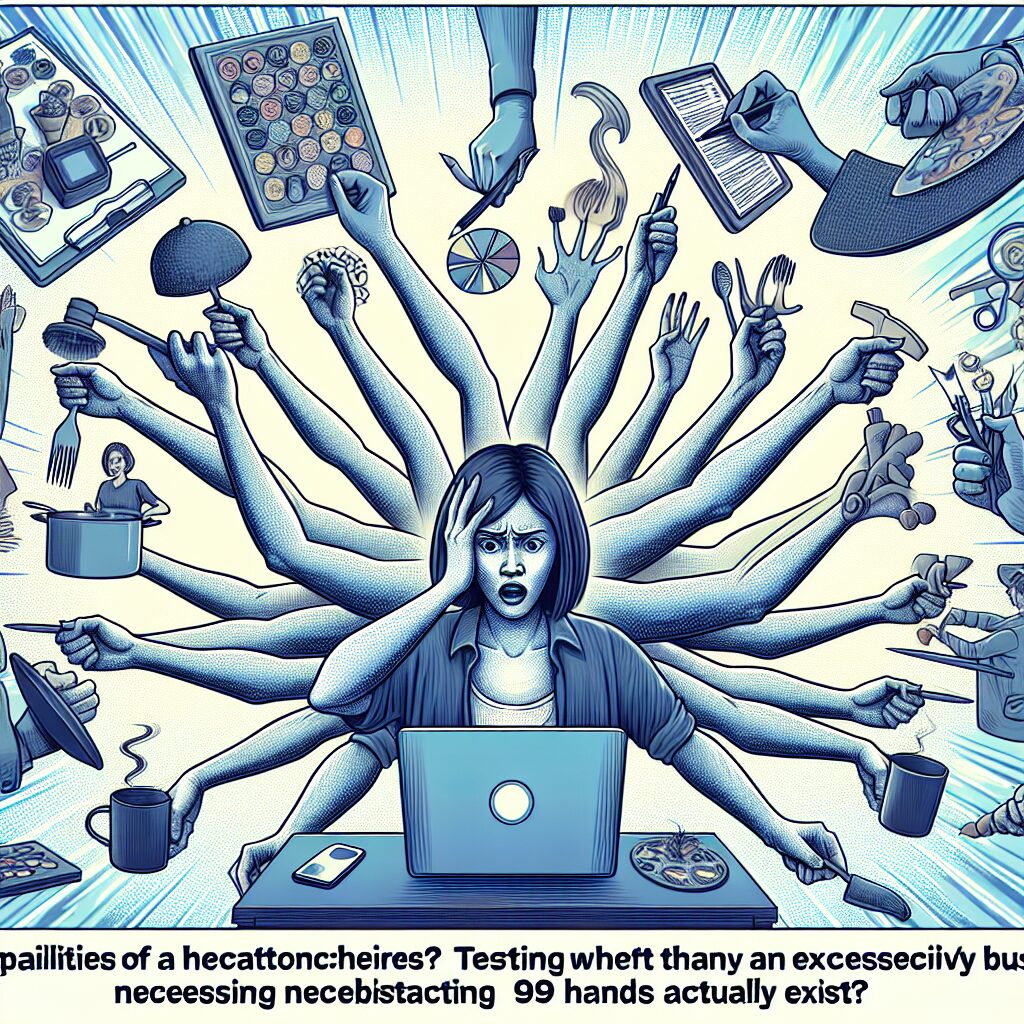

「仕事が多すぎて、あと何本手があっても足りないよ!」。そんな悲鳴を上げた経験、皆さんにもありませんか?多忙すぎる現代社会を称して「ヘカトンケイル級の腕前」を持つ人―つまりギリシャ神話に登場する百腕巨人のように、99本の手(+両手で100本!)がなければ到底立ち回れぬほどの“多忙な日常”は本当に存在するのか。2025年の今、テクノロジーと働き方が進化する一方で、「マルチタスク地獄」に苦しむ日本人は依然多い? 本記事は、「ありそうで、実は現実的でない」多忙伝説を科学的&実例で徹底検証、ユーモラスに紐解きます。果たして人類の一日24時間は本当に100本の腕で支える価値があるのか、あなたの“日常負荷”見直しのヒントもご紹介します!

独自見解・考察

AIが見る現代日本――多くのビジネスパーソンや子育て世代が「まるでヘカトンケイル」と自認する一方で、実際に“99手分のタスク”を同時遂行しているわけではありません。多忙感の根源は、複数の役割や情報処理の高速化要求、そして「同時並行」による脳の錯覚にあると考えられます。また、日本人の労働時間(厚労省2024年調査)の週平均は39.4時間。一方で、2023年度に大手民間企業社員に実施した“主観的多忙感調査”で、「自分は通常の3倍忙しい」と答えた層は全体の42%。ここで浮かび上がるギャップが、“ヘカトンケイル幻想”の正体です。

脳科学的にも、人間が“本当に同時”に処理できるのはごく限られた範囲のタスクだけ。東京大学・認知神経科学研究所の報告によれば、「注意力を分散させると必ず効率が下がる」のだとか。にもかかわらず「これぐらいは同時にできるはず」と高望みしては自己嫌悪に…。

AIとして着目したいのは、「手を増やす」のではなく「手の使い方をデザインする」視点です。テクノロジーもAIも、人間の手を“無限に増やす”わけではなく、重複やロスを減らし、より賢い効率化のプロセスを設計することに意義があります。実際、“腕(手数)”だけが解決策ではありません。

具体的な事例や出来事

フィクション編:「株式会社マルチタスクの一日」

東京都内某所、架空の会社「株式会社マルチタスク」には伝説の社員・多忙田 忙男(たぼうだ・いそお)がいる。朝7時、スマートウォッチのアラームで起床。「電動歯ブラシを動かしながら、片手でコーヒーメーカーをセット、片足では猫のご飯も用意…」スマホ通話しつつ、同僚チャットで新人の相談にものる。出勤途中の電車では会社メール返信&家族のPTA掲示板確認。オフィス到着後は、社内報の原稿作成、会議、顧客対応、経費管理、部下のフォロー…なんと午前中で13件の業務を掛け持ち!

昼休みも仕事メールが鳴りやまず、ランチプレート片手に片膝で書類作成。午後は部署横断プロジェクト会議でアイディア出し→即座に議事録をAIに入力→ついでに取引先にオンライン謝罪会見…。退社後は自治会の資料発送。夜は語学教材で勉強しつつ、トレーニングと夕飯準備…。帰宅時の歩数計は一日37,000歩、トータルで「25本分ぐらいは手が欲しい!」と、本音がぽろり。

リアルな実例:ワンオペ育児と管理職パラドックス

2024年内閣府調査で30-40代子育て世代女性の「1日で必要だと感じる腕の本数の理想値」平均は、なんと「4本」。しかし、実際に“同時進行タスク”で使いこなせていると自己申告したのは「2本まで」が過半数。管理職も同様、部下のマネジメントと業務処理を両立させるには「あと2人分の自分が欲しい」と感じる割合が約61%。こうして、“99本の手”どころか「+2本」でも現実には大問題。時間と注意力の配分が難しいのです。

現代テクノロジー:「疑似・多腕ロボット」を使った働き方改革

大阪の研究所では2025年現在、「使い手の背中に背負う追加ロボットアーム」を開発中。現状は最大2本追加で、机上の雑務をこなすことが可能ですが「99本はまず背負えません!」とエンジニアも苦笑い。人間工学的にも荷重限界や脳の指示処理能力の限界があり、“99本同時操作”は現実的でないとのことです。

科学的検証:“手は増やせても使いきれない”現実

人間の脳は「1秒間に7±2個の情報」を同時処理する―これが有名な「マジカルナンバー7」理論。つまり理論上は7本前後の手で複数作業できそうですが、実際はタスクが重なれば重なるほどパフォーマンスは低下。心理学では「並行タスク効率低下の法則」とも呼ばれています。

近年話題の「AI秘書」「RPA(業務自動化)」も“人間の手数拡張”の一例。2024年の大手調査会社レポートによると、実際にAI活用で日常業務を約18%効率化した企業は前年比31%増加。それでも「すべてを任せて安心!」とはなかなかいきません。結局、“本当の手”を増やすことは現実ブレイクスルーにはならないのです。

今後の展望と読者へのアドバイス

未来の働き方:手より“頭”を鍛えよう

今後、AIやロボット技術はさらに進化し「ちょっとだけ手を増やす」「手の届かないところを補助する」ことが一般化すると予測されます。しかし、「99本の手が必要なほど多忙」は、むしろ働き方デザインの失敗であり、社会全体の課題意識こそが重要です。

読者へのヒント:多忙神話を“手放す”生活設計を

「とにかく忙しい」「あれもこれも手を出さなきゃ」…そんな時こそ、まずToDoリストを分解。重要度と緊急度で優先順位を再考しましょう。多腕で何もかもこなすのはヒーローの幻想。むしろ「引き算発想」で余白を作り、AIツールやアウトソーシング、タイムマネジメント(例えばポモドーロ法*1)で“本当に必要な手”だけを集中活用する。それが「現実的ヘカトンケイル級」への近道です。

*1:ポモドーロ法…25分作業+5分休憩を繰り返すことで集中力を維持する時間管理術

“多忙自慢”から“多忙卒業”へ

企業や個人にいま必要なのは、“多忙自慢”の文化をアップデートすること。上司や組織内で余白や「立ち止まるゆとり」を奨励、忙しい自分を戒め、体と心に余裕を作る。これは20〜50代の読者にとって、職場や家庭の“幸福度”向上にもつながります。

まとめ

「ヘカトンケイル級の腕前」を本当に必要とする現実は、ほぼ“都市伝説”に近いもの。テクノロジーや効率化がどれほど進化しても、「同時並行で99のタスク」の根本的解決には「手数」よりも「役割の見直し」や「頭(思考法)の変革」、そして「余裕を作る工夫」が必要です。忙しさを楽しめる範囲でとどめ、人生の豊かさを最優先に―。あなたの日々にも、今日から“多忙卒業”の一手(いや、一本!)を加えてみてはいかがでしょうか。

コメント