“無難力”が高すぎると、無に還る

「嫌われないために当たり障りなく話していたら、何も覚えられてなかった」

「会議で“誰にも反対されない発言”をしていたら、議事録に名前すら載らなかった」

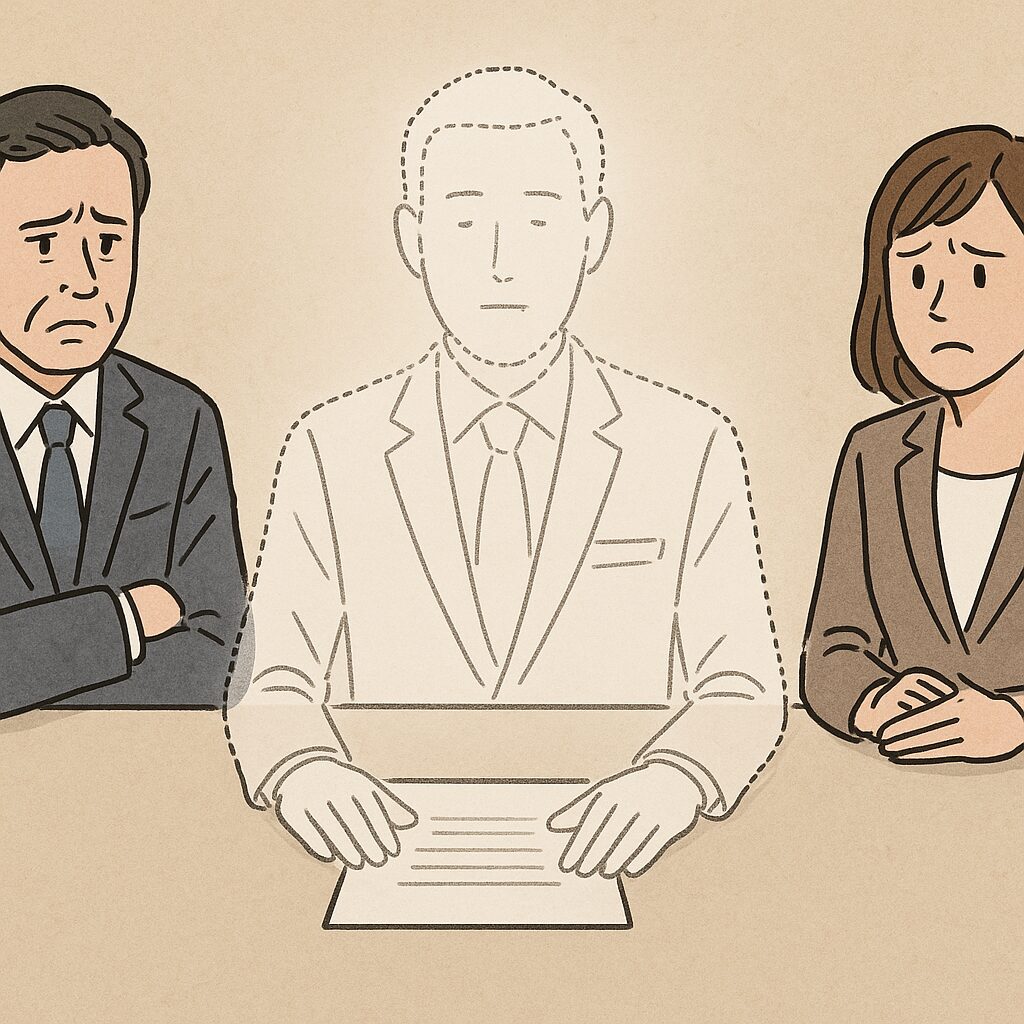

――これは、令和社会における“無難コミュニケーション症候群”の代表的な症状である。

今やビジネスでもプライベートでも、「角が立たない」「空気を読んだ」発言が推奨される風潮だが、

あまりに“波風を立てなさすぎる”と、ついには**存在自体が“穏やかにフェードアウト”**していく。

SNSではこの現象を揶揄して、こんな言葉が広がっている。

「私の意見はありませんが、みなさんの意見を尊重します教の信者」

“空気が読める”と“空気になる”の紙一重

ビジネス研修などで推奨される「肯定ファースト」「柔らかい提案」「共感のあとに本題」は、一見すると人間関係の潤滑油に見える。

しかし、過剰な“無害化”が進むと、何も伝わらない・何も残らない・何も覚えられないという“三重の透明化現象”が起こる。

マーケティング会社のリサーチによると、「職場で“印象に残っている発言”が多い社員」の特徴として、

“少し主張が強い”“言葉にエッジがある”“時々本音っぽい”といった項目が上位にランクイン。

逆に「気遣い上手」「いつも相づちが丁寧」と答えられた社員は、“印象が薄い”との評価になりがちだったという。

本音を言わない社会は、“表面積”だけ増える

ある若手会社員(27)はこう語る。

「前の職場で“意見ある人は言って”と言われたので、『~は改善できるかも』と控えめに言ったら、翌週から“否定的な人”って噂されてました。

それ以来、“そうですね、たしかに”しか言ってません。でも誰からも話しかけられなくなってきました」

“波風立てない”を徹底した結果、人間関係の“起伏”までなくなっていく――これは令和の職場で多発している現象である。

しかもSNSでも現実でも、共感的すぎる発言はすぐに流れ、記憶に残らない。

つまり、「言わないことで傷つけずに済む」どころか、「何も残さないことで存在感すら失う」のが、今の“やさしすぎる会話術”の盲点なのだ。

AIの見解:「無難な発言は“内容”ではなく“存在”を薄める」

AI会話設計モデル「ToneMod v3.2」は、人間の対話ログを分析したうえでこう結論づけている。

「否定を避け、空気を読み、共感のみに偏った発言は、短期的には人間関係の衝突を回避するが、長期的には“存在の同一化”を招く。

つまり、“誰と話しても同じ印象”になりやすく、記憶されにくい」

これは「全員に好かれたい人ほど、誰からも覚えられない」現象のデータ的裏付けだ。

“まろやかすぎる発言”の量産がもたらす社会の鈍化

「なるほどですね」

「その可能性はありますね」

「色々考え方があると思います」

「一概には言えませんが」

――こうした“パンチのない共感語彙”は、あらゆる場所に蔓延している。

その結果、会議は長引き、意思決定は鈍化し、結論が出ないまま空気だけが充満する。

要するに、“誰も怒らない会話”は“誰も動かない会話”でもあるのだ。

会話における“個性”とは、角の鋭さではなく、適度なエッジと芯のある語調である。

それをすべて削り取った「完全に安全な発言」は、まるで塩気のないポテトチップスのように、存在意義を疑われ始めている。

本当に「角が立つ」のは、言葉ではなく“曖昧なまま放置すること”

東京の言語心理士・鈴木理沙氏は、こうした“無難すぎる会話”の流行を懸念する。

「多くの人は“言葉で相手を傷つけること”を恐れすぎています。

でも、実際に人を最もモヤモヤさせるのは、“言ってるようで何も言ってない態度”だったり、“本音を隠したまま逃げる姿勢”なんです」

“角が立つのを恐れて、話さない”のではなく、“角を丸くしてでも届かせようとする”工夫が、会話の本質だ。

まとめ:優しさと無難さは、似て非なるもの

「角が立たない」ことは確かに大切だ。

しかし、**“丸くなりすぎて透明になる”**のでは、会話は伝達ではなく“消音”になってしまう。

優しさとは、相手を思って言葉を選ぶこと。

無難さとは、自分を守って言葉を抜くこと。

この2つは、似ているようでまったく違う。

令和の会話術は、もう一度“聞かれる覚悟”を持つ時期に来ているのかもしれない。

あなたのその「はい、そうですね」の背後に、本当は何を言いたかったのか――

今日こそ、それを言ってみてもいい。

コメント

mfa57i