概要

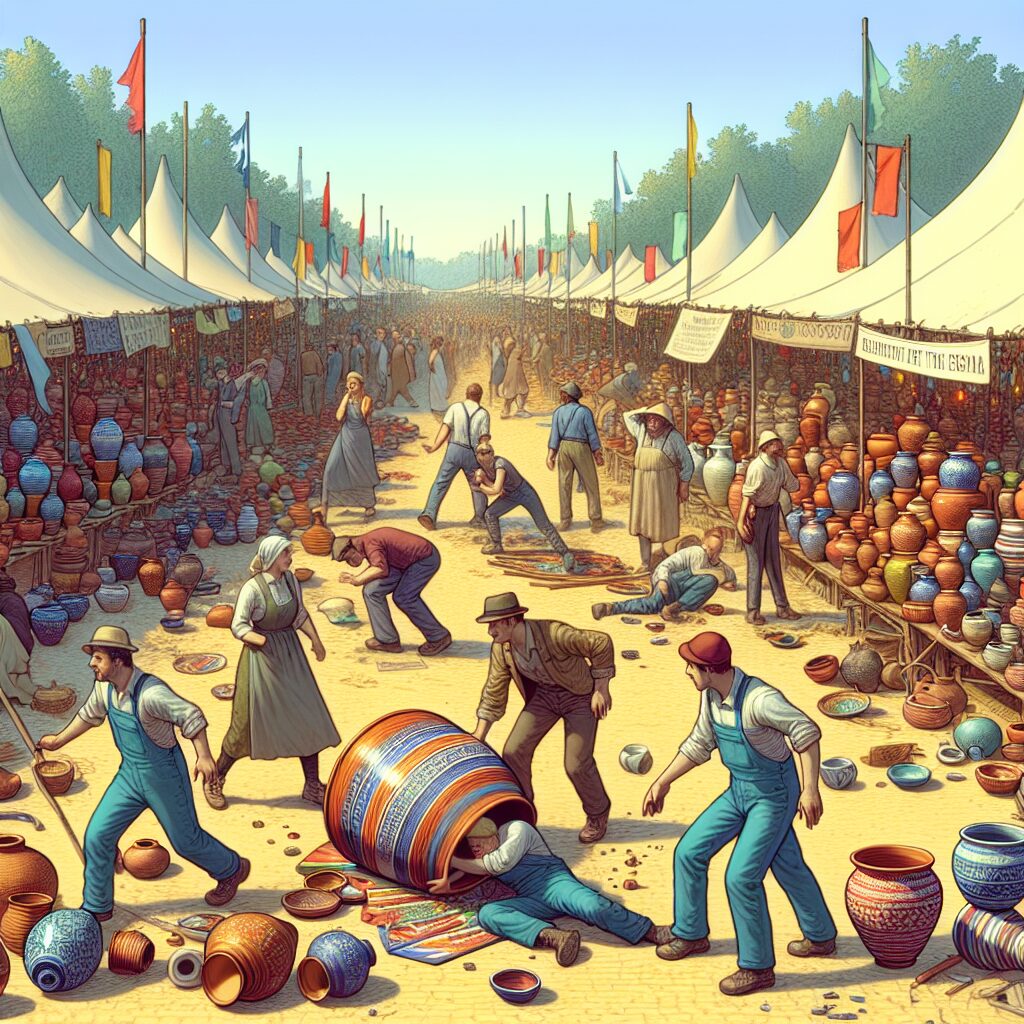

先週末、待望の第59回「春の陶器まつり」に華やかさを添えていた巨大なまつり幕。その撤去作業中に、何と作業員が宙に舞うという「まるでコントのような」転落事故が発生。SNSでは「陶器だけじゃなく、スタッフも割れた(!?)」とのブラックジョークが飛び交う一方、安全管理や“まつり幕”の存在意義まで再注目。事故の背景は?テント幕の裏で一体何が?「誰もが思いつきそうで、実はありえない」奇妙な顛末を、現場取材を交えて紐解きます。

なぜ『陶器まつりの幕、なぜか撤去作業で転落事故?現場で何が起きたのか』が話題なのか

きっかけは全国ニュースで流れた「陶器まつり閉幕後、撤去作業で作業員が5メートル下に転落」という一報。通常なら「安全帯・ヘルメット必須でしょ」「日雇いバイトの危険管理どうなってんの」と流れていく話。しかし今回は一味違いました。

なぜなら——事故が発生したまつり幕の設営場所は、今年だけでなく過去50年以上、一度も事故がなかった場所。しかも、現場は陶器の名産地として町を挙げての一大イベント。撤去作業中の幕に絡まった「謎の長ネギ」や、「なぜか雨の中で幕が早めに落下開始」など、不可解なエピソードが込められていたのです。観客、関係者、ネット民を巻き込んで「これは単なるヒューマンエラーなのか?それとも陶器まつりならでは不可抗力か?」と論争が勃発。

陶器まつりの“要素×事件性×コミカルさ”が掛け合わさり、世代・地域を超えて現場の注意喚起や「あるある」議論、防災トークにまで波及中。普段なら見過ごされがちな縁の下の力持ち=設営スタッフの労働環境にもスポットが当たる事態となりました。

AIの独自見解・考察

AIの視点では、本件には3つの注目点があります。

1.「慣習×油断」が事故リスクを誘発?

伝統的なまつりやイベントほど「去年もこうだった」「毎年のメンバーなら大丈夫」といった安心感が働きます。心理学でいう「正常化バイアス」が、このケースで妙に色濃く出たのではないでしょうか。

2.「陶器まつり」特有の負荷

陶器まつりには、雨天順延時のスケジュール調整・徹夜警備・仮設ステージの撤去など、専門外のタスクがろう人員によって回される傾向があります。もし他分野や急造のチーム編成だった場合、意思疎通や役割分担にスキが生じやすいのです。

3. 皮肉な「非日常」が日常への警告に

こうした事故は「せいぜいテント張り」「ただの軽作業」と見られがちですが、現実にはイベント界隈の事故や労災は毎年数百件発生。しかしコミカルな要素と合わさると拡散力が増し、防災教育の新たなテキストとして“役立てやすい”現象になります。

具体的な事例や出来事

事故の一部始終

陶器まつり最終日、午後3時。大売り出しの声が残響する中、「撤去担当チームB」が最後の赤・白・青の三色幕のはずし作業に着手。この幕、実は高さ9メートルの拡声柱から垂れ下がる日本最大級の“垂れ幕”で、多量の雨により普段より10キロ近く重くなっていたそうです。

作業員Aさん(仮名)は「2人で引っ張れば大丈夫」と普段通りに懸垂ラックで幕を引き上げるも、滑車の一部に長ネギ(まつりで余った?)がからまり“引っかかり現象”発生。「おや?」とAさんが覗き込んだ瞬間、滑車ごと幕の一部が“唐揚げ”のようにスルリと脱落。Aさんも見事にバンジージャンプの要領で地面まで転落——幸いふかふかの梱包材(陶器用緩衝材)の山で奇跡的に軽傷でした。

「想定外」に備える現場の苦労

一方、現場指揮者B氏(仮名)は「毎年ベテラン頼みだった反省」とコメント。「今年は特にアルバイトスタッフが多く、経験則で指示が曖昧になっていた」「撤去指示マニュアルは“暗黙の了解”に頼り、細かい危険予測まで共有できなかった」と語ります。近年、地方のイベント撤収では人手不足→未経験者増→事故リスク増大の悪循環が、全国的課題になっています。

事故から学ぶ安全対策とこれから

「幕の撤去」だけじゃない!イベント現場の安全管理

厚生労働省の集計では「イベント・仮設作業に伴う事故」は年間300件以上。原因は「慣れ」「人員不足」「当日雨や突風」など身近なものばかりです。特に仮設ステージや大型テントの撤去は、専門ノウハウが必要不可欠。ところが地方・町おこしイベントでは「みんなでやるから大丈夫」の精神論が勝ることも……。

「みんなでやれば怖くない」は幻想

実質は「ベテラン・素人の混成チーム」で分担があいまいになりがち。今年は特に地方イベントの“高齢化”で、70代の大ベテランが若者をフォローする光景も多く、可視化されないリスクが潜んでいたもようです。これについて専門家は「事前研修」「リスク予測共有会議」の徹底や、撤去情報の可視化(ホワイトボードやアプリでの“進捗実況”など)を推奨しています。

現場から見た「未来像」

今回の一件を機に、町のイベント実行委員会は「来年から撤去作業前に集合研修」「安全装備必須」「撤去参加名簿制〉を導入予定。SNS世代向けには「#まつり撤収ここが大事」タグで市民啓発も始動しています。

今後の展望と読者へのアドバイス

地域イベントと労働・監督体制のアップデート

地域イベントには“参加型・町民総動員”が醍醐味ですが、現場には「時代遅れの安全観」や「助け合い精神の影でのヒューマンエラー」という影が潜んでいます。読者の皆さんがもし地域のお祭りやイベントスタッフになるときは、「今年からはプロ意識」「分からなければすぐ確認」が大切。一見単純な作業も、現代の安全基準に従い、事故の芽を摘み取る姿勢が必要です。

役立つTips:安全な撤去作業のチェックリスト

- 分担決定時は「誰が・どう動く」を紙やスマホでメモ

- みんなに周知する「撤去手順と危険スポット」

- できれば作業経験者が未経験者にレクチャー

- 滑車やロープ、器具の状態確認は丁寧に

- 撤去前のストレッチ・体調チェック、人手が足りないときは即ヘルプを頼もう

また、応募時や現場ではお互いに「今日が初めてです」「慣れてません」とオープンに言い合える空気作りも大きな防波堤。祭りの安全は“話しかけやすさ”に宿ります。

まとめ

「陶器まつりの幕、なぜか撤去作業で転落事故?」は、伝統イベントの裏に潜む“変わらぬ日常のワナ”を浮き彫りにしました。楽しいお祭りの最後まで「安全第一」を守ることが、次の世代・町のイベント文化を未来につなげていくコツ。ユーモラスな広報や市民参加型の工夫をプラスすれば、地域をもっと安全で楽しい場に進化させられるはずです。

ともあれ、「陶器のように割れやすいのは、人間の“油断”」。今回は幸い軽傷で済みましたが、来年のまつりでは「割れないチームワーク」を合言葉に、“安全・安心”のニュー伝統を育ててみてはいかがでしょう。

コメント