デジタル先進?それとも準備不足?アプリから始まる万博体験

2025年の大阪・関西万博が開幕を迎える中、注目を集めているのは会場そのものではなく、「その前に訪れる混乱」だ。

その混乱とは、**来場者に課される“複数アプリのインストールと運用”**である。

本来であれば、最新テクノロジーの粋を集めた未来体験が待っているはずの万博。

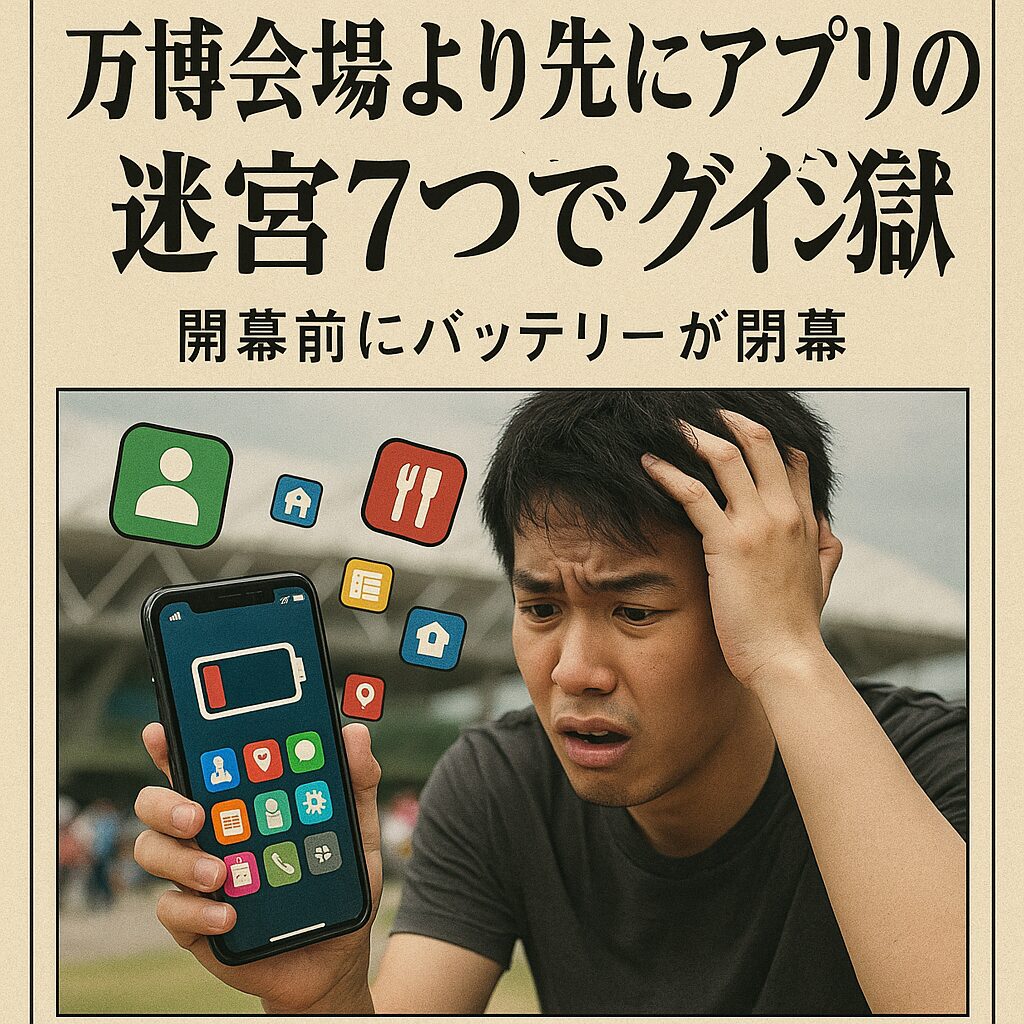

だが、実際の来場者は「まずアプリの迷宮を突破せよ」という試練に直面している。

■ 万博公式アプリは7種類!? 便利のつもりが“分断”に

大阪万博の公式案内に基づくと、来場者が使用すべきアプリは以下のとおり。

- 入場用QRコード表示アプリ

- 飲食店の事前予約アプリ

- パビリオンのタイムスケジュール確認アプリ

- オンラインガイド(AIコンシェルジュ)アプリ

- スタンプラリー参加用アプリ

- 記念NFT配布・閲覧用アプリ

- 緊急時・災害対策アプリ(来場者安全管理用)

これらすべてが「公式」として個別に存在し、ユーザーにそれぞれのアカウント登録や認証、位置情報の許可、通知設定などを求めてくる。

つまり、「アプリの統合」という便利さは、最初から排除されている状態なのだ。

■ 現場の声:「アプリを使いこなすだけで1日が終わる」

SNS上では、「万博に来たのに、会場ではなくアプリと格闘している」との投稿が相次いでいる。

「入場ゲートに並ぶ前に、スマホのロック解除→ログイン→再認証→他アプリとの切り替え…で、朝9時を迎えていた」

「母がパビリオン予約をしようとして“もう帰りたい”と言い出した」

「各アプリのパスワードが全部違って、結局メモ帳に書いてしまって本末転倒」

といった声が多く、デジタル社会に不慣れな世代はもちろん、若年層ですら煩雑さに辟易している。

また、当日会場にいた筆者の取材によれば、アプリの不具合やWi-Fi混雑により、入場ゲートで止められる来場者が続出。

そのたびに運営スタッフが「アプリの再インストール」を案内する姿が見られた。

■ バッテリー残量との戦いも勃発

スマートフォンは万能だが、電池が切れればただの板である。

現地では「アプリ操作に時間をかけすぎて、いざ会場に入ったときにはバッテリーが20%を切っていた」という来場者も少なくない。

会場内ではモバイルバッテリーのレンタルサービスや充電ステーションも設置されているが、一部エリアでは行列ができている状況で、

「未来を体験する前に、電源を探す旅が始まる」という逆転現象も起きている。

さらに、一部アプリは**“バックグラウンド常駐”**が必要とされ、気づかぬうちに電池を消耗。

来場者のスマートフォンが次々と沈黙する姿は、まさに“開幕前にバッテリーが閉幕”といった様相を呈している。

■ 運営の説明「目的別にアプリを分けることで、ユーザー体験を最適化」

なぜこれほどまでにアプリが乱立したのか。

万博運営委員会の説明によると、「目的別にアプリを分けることで、機能ごとの使いやすさやパフォーマンス向上を図っている」とのこと。

しかし、一般ユーザーからは「統合されていた方が使いやすい」という声が圧倒的で、現場の温度差が際立っている。

IT専門家の見解では、開発ベンダーが分かれていた可能性や、**機能別に別予算がついたことによる“縦割り設計”**が影響していると指摘する。

AIの視点:「分かりやすさ」と「進化」は必ずしも一致しない

人工知能開発の第一人者である高瀬教授は、「今回のアプリ混乱は、テクノロジー活用の本質を見失った象徴」だと語る。

「“進んだ技術を使う”ことと、“使いやすいサービスを提供する”ことは本質的に別です。ユーザーの視点が抜け落ちれば、どれだけ先端でも評価は下がる」

これは、**「ユーザーの利便性」**とも重なる考え方だ。

つまり、「情報が多い=価値がある」ではなく、「使いやすく伝わる=価値がある」ことが重視されている。

今後の改善に期待…だが混乱は当面続きそう

報道によれば、今後アプリ間の連携強化や統合検討が進められる予定だという。

しかし、すでに現地での運用は始まっており、「しばらくはこのまま行く」というのが現実的な見通しだ。

来場予定者は事前に「必要なアプリ」「使用タイミング」「バッテリー残量対策」をしっかり確認しておくことが重要である。

まとめ:未来を感じるために、現実を整理せよ

大阪万博は「未来の社会と技術」をテーマにした大規模イベントだ。

だが、その“入り口”であるアプリ体験が迷路と化してしまえば、本来の魅力も伝わりにくくなる。

未来を語るにはまず、今の生活者にとっての使いやすさ、わかりやすさ、ストレスのない設計が何より必要なのではないか。

来場者は今、未来を体験する前にこう呟く。

「とりあえず……この7つのアプリを無事に開けたら、未来に一歩近づける気がする」

コメント