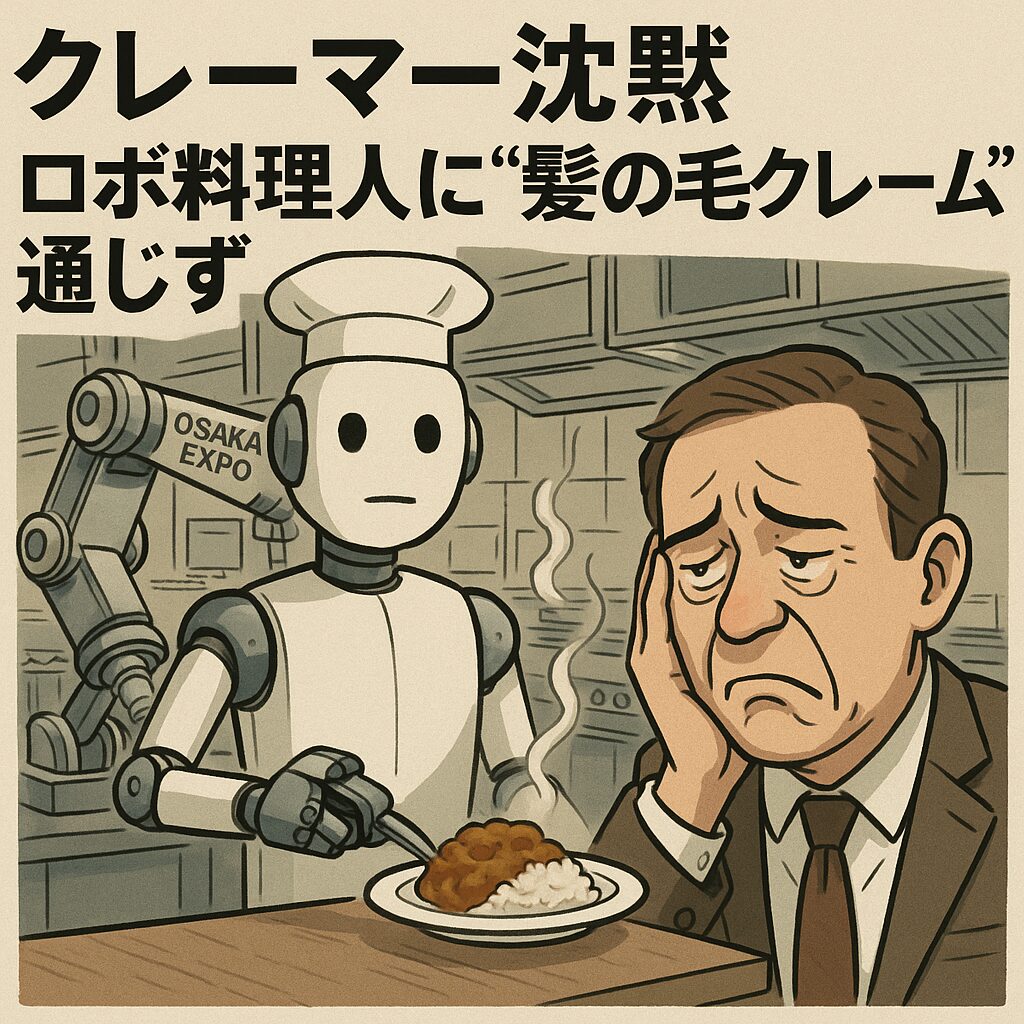

— 無敵の衛生管理が“人間味”も削ぎ落とす?現場と客の新たな距離感

髪の毛がない…だから怒れない?

「すいません、髪の毛が……あれ、入ってない?」

——客の指摘に、店員(=ロボット)は一切動じない。というより動じようがない。

都内某所にオープンした全自動調理ロボット導入店舗では、開店から3週間、“髪の毛クレームゼロ”記録を更新中だ。

厨房には人影ひとつなく、代わりにアーム型調理機がリズムよく炒め、盛り付け、皿を出す。

ロボットの外装はステンレス製、もちろん坊主頭(というより無毛)で、帽子も不要。

「髪の毛混入ゼロの時代が来た!」とSNSでは好意的な声も上がる一方、現場では思わぬ“副作用”も生じている。

クレーマーの“矛先喪失”と「何に怒ればいいのか」の混乱

「昔は“髪の毛が入ってたぞ!”と怒鳴るのが常連のルーティンでした。今は……それができなくてイライラしてる感じです」

と話すのは、同店の接客担当の女性スタッフ(非ロボット)。

注文や苦情対応だけに立ち会う“人間スタッフ”だが、以前のように料理に直接文句をつけられない客が、皿の色やライスの粒立ちなどに難癖をつけ始めているという。

「感情をぶつける相手がいないと、逆にストレスが溜まるというのはあるかもしれませんね」と、店長(人間)は苦笑する。

ロボット導入、背景に“人件費”と“神経疲れ”

この店舗がロボットを導入したのは、単なるパフォーマンスではない。

背景には、深刻な人手不足とクレーマー対応による従業員の疲弊があった。

「調理スタッフが次々に辞めていき、最後は『もう人間関係が怖い』とまで言い出した」と店長は明かす。

その結果、調理工程のほぼ全てを担うロボットの導入を決意。初期投資は約1500万円。だが、「心が折れるスタッフがいなくなったことを考えれば、安い買い物だった」と語る。

“衛生100点・会話0点”が生む新たな課題

衛生面は申し分ない。調理後は自動で洗浄・消毒まで行う。

にもかかわらず、**「なんか味気ない」「ロボの味は無機質」**という声も一部に存在する。

「火加減や焦げのつけ方がマニュアル的。人間の“遊び”がない」と語るのは、かつて料理人をしていたという年配の男性客。

「失敗も含めて“人の味”だったんだなと、今さら思うよ」と語る姿は、どこか寂しげだ。

万博も無人厨房へ 未来の“怒れない食卓”が現実に

2025年開催の大阪・関西万博でも、来場者をもてなす一部パビリオンにおいて、ロボットによる全自動調理システムが導入されることがすでに発表されている。

その内容は、配膳だけでなく、調理・盛り付け・皿洗いまでをロボットが一貫して担うというもの。

関係者によれば「衛生管理と大量対応を両立するための最適解」として、1日5000食以上の提供を想定しているという。

だが、この発表に対して一部の来場者からは

「ミスもないけど愛想もない」「食べ物の文化って、人の温度込みでしょ?」

といったロボ調理に対する“歓迎と不安”が入り混じった声も上がっている。

同万博では、「未来の食」や「人とロボットの共存」がテーマのひとつだが、料理の現場で起きる“怒れなさ”や“通じなさ”もまた、未来の課題として可視化されつつある。

クレーム封じの代償:“無敵”がもたらす無関心?

AI評論家・茂田宗介氏はこう分析する。

「人は“人”に怒るからクレームになる。相手が機械だと、感情を投げる意味がなくなる。これは“怒り”の抑制ではなく、“期待”の喪失でもある」

つまり、クレームが通じない=意思疎通を諦めた社会になる危険もあるという。

「“謝ってほしいわけじゃない、気持ちをわかってほしいだけ”という典型的なクレーム心理は、ロボット相手には成立しない」

AI的視点:“ストレス吸収係”不在社会の危うさ

AI視点からは、この変化は「合理性の極致」である。

だが同時に、ロボットには“曖昧さ”“共感”“冗談”といった人間特有の柔らかいコミュニケーションがない。

つまり、クレームが消えても、対話も消える。

そこには効率的だが冷たい、**“無摩擦の孤独社会”**が待っているかもしれない。

結論:“髪の毛が入ってる幸せ”に気づく日?

人間の調理には、失敗もある。髪の毛もたまに入る。だがそこには、**「あ、ごめんなさい」**という“交流”があった。

今、その交流はステンレスのアームと、無機質なディスプレイに代替された。

「髪の毛が入ってたとしても、人間が作ってくれたという温もりがあった。今は…“キレる理由”すら消えて、逆にモヤモヤするんです」

そう話す常連客の言葉には、どこか**“怒れない時代の孤独”**が滲んでいた。

コメント