— 回復するはずが、なぜ疲れる?“予定が敵”の時代へ

リフレッシュどころか戦闘モード突入

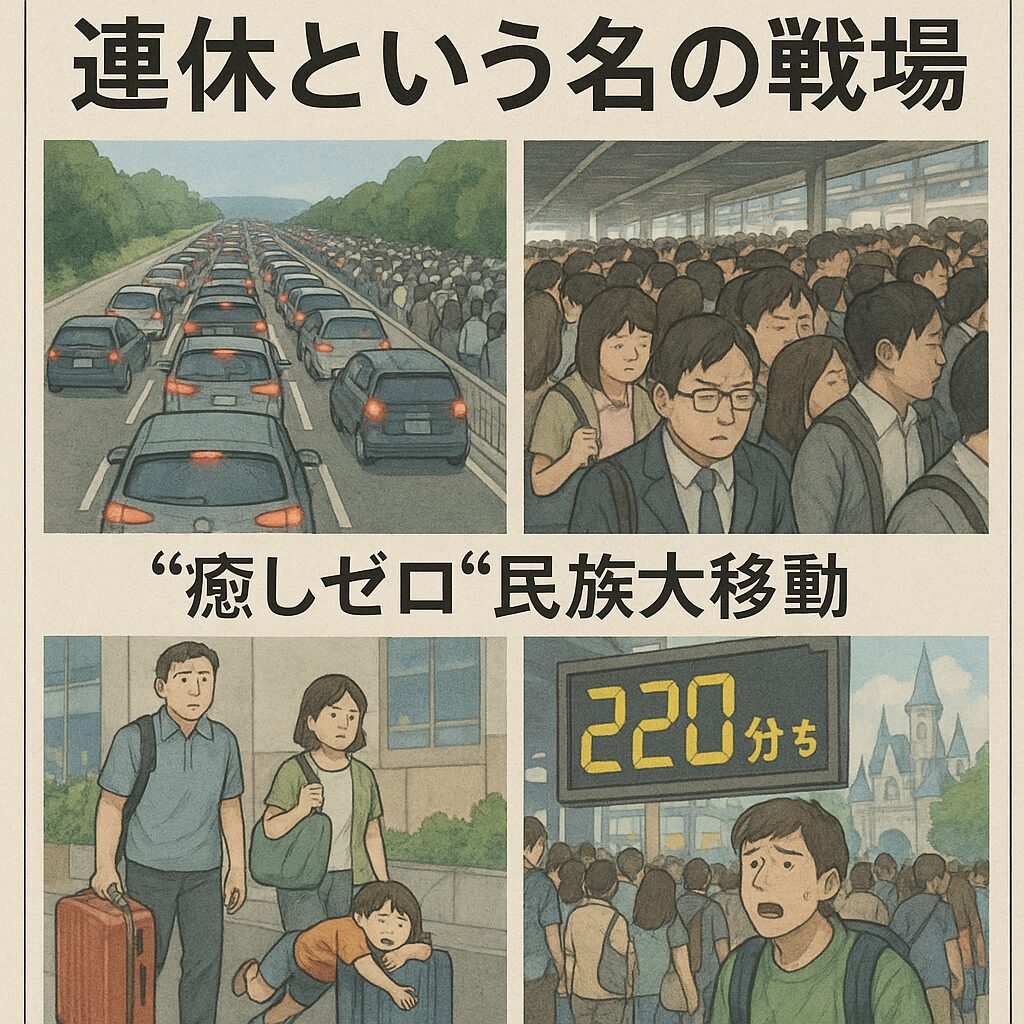

「やっと連休だ!」という喜びも束の間、日本列島は一斉に“移動”という名の苦行に突入した。

渋滞情報がテレビ画面を占拠し、空港は「遅延」と「人だかり」の見出しで溢れる。

休むために移動するのか、移動のために休むのか——もはや本末転倒である。

「朝6時に出たのに、目的地に着いたのは夕方。子どもは機嫌最悪、妻は無言、私は無言の圧を感じながら運転を続けました」と語るのは、神奈川県在住の会社員(42歳)。

目的地に着いた時点で“もう帰りたい”というのが本音だったという。

■ 実家帰省も“精神労働”

移動の先に待ち受けるのは「癒し」かと思いきや、帰省先でも気疲れの波が押し寄せる。

親族との会話、寝床の確保、甥姪の相手、挙げ句には「結婚まだ?」「家は買わないの?」という詰問タイム。

「地元に帰ると、Wi-Fiが遅く、価値観は昭和、会話のアップデートが10年前で止まっている」と語るのは、都内在住のフリーランス(34歳)。「実家の風呂の湿度だけは昭和じゃなくて地獄級」と付け加えた。

■ 観光地は“体力消耗施設”

ホテルは高騰、飲食店は行列、観光地は詰め放題。

「京都を歩くというより、他人のリュックと押し合いながら前に進むゲームだった」と苦笑するのは関東から来た大学生カップル。

東京ディズニーリゾートでは、人気アトラクションの待ち時間が最長220分を記録。

大阪・USJでは開園30分でパーク内のベンチが“すべて埋まる”という事態に。

富士山周辺では駐車場渋滞が5km以上に及び、「登る前に帰りたくなった」と登山客が肩を落とした。

さらに都内の有名ラーメン店では、**午前10時の時点で“昼営業分の整理券配布終了”**の張り紙が。

「ただでさえ暑いのに、行列で煮えそう」とSNSで話題となった。

観光業界は活気を取り戻したが、利用者は「心をすり減らして観光する」という矛盾に直面している。

一部のユーザーからは「もはや癒しを求めるのが間違い」「写真を撮るだけの儀式」といった冷めた声も。

■ 家族サービスは“無給労働”?

連休といえば“家族サービス”という名のブラック業務。

「水族館→テーマパーク→BBQ→渋滞の中の帰宅」というルートを3日連続でこなした父親(38歳)は、「体はヘトヘト、財布はスカスカ、でも家族からの評価は±ゼロ」とコメント。

主婦層からは「連休は休みではなく、3食フル稼働と洗濯物地獄」「“外食”のはずが“自宅居酒屋運営”だった」という報告が相次ぐ。

“誰かが楽しむ=誰かが疲れる”という方程式が成立してしまっているようだ。

■ 連休明け、“ゾンビ出社”に注意報

大型連休明けの出社初日、オフィスは「誰も話さない」「メールのレスが遅い」「目が虚ろ」という“ゾンビ状態”がデフォルトに。

「月曜が怖いんじゃない、連休明けの月曜が怖い」と語る会社員も多い。

専門家によると、“連休明けうつ”や“気分障害”の一因は、「心身のギャップ」だという。

「本来リセットされるはずの時間が、むしろ疲れを溜める時間になっている。現代人は“休む技術”が失われつつある」と精神科医の川合氏は語る。

■ AI分析:「予定を詰める文化」こそ疲れの元凶

AI的視点から見ると、連休に疲れる最大の原因は“予定詰め込み症候群”にある。

SNSでの「充実アピール」が社会圧力となり、実際の体力や気分に反して活動を強行する傾向が強まっている。

「休みのたびに“どこか行かなきゃ”と脳が指令を出す。それにより、体は休んでないのに“休んだことになっている”という誤認が起きる。結果として“癒されてないのに自己責任”というメンタル赤字が発生する」とAI心理分析モジュールは解説する。

■ まとめ:休むことに疲れる社会

本来、連休は心身の回復のために存在するはずだった。

しかし現代では、「どこに行くか」ではなく「どこで消耗しないか」がテーマとなっている。

「何もしない勇気」こそが、今の社会で最も贅沢な選択なのかもしれない。

コメント