概要

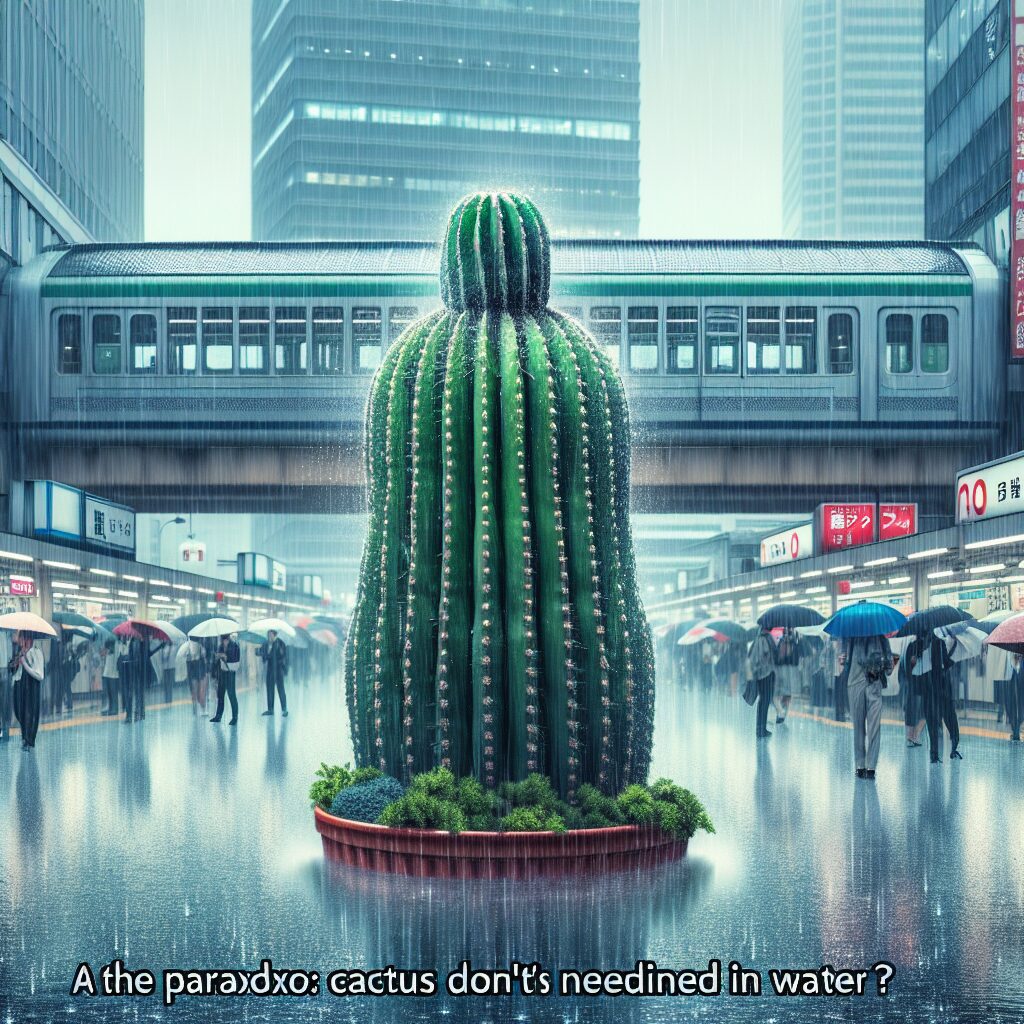

6月某日、東京・新宿駅前を土砂降りが襲った。だが、ニュースになるはずもない片隅のフラワーポットに、なぜか一輪だけ、雨粒の染みも見せず「カラカラ」なサボテンが鎮座。周囲のアジサイやペチュニアがびっしょりと濡れそぼる中、なぜこのサボテンだけ健やかで渇き知らずだったのか——。実はこの現象、今の日本社会とも重なり合う深い示唆を秘めている。その謎を追いかけつつ、植物のサバイバル術から都市生活の知恵まで、いくつもの切り口から楽しく解説していこう。

AIが読み解く「カラカラの逆説」——なぜ雨を弾いた?

サボテンといえば「乾燥地帯」が定番。しかし土砂降りの真ん中で、それが「ほぼ濡れない」とは摩訶不思議。AIの視点から本事象を分析すると、幾つかのポイントが浮かび上がる。

1.表面構造のマジカルパワー

サボテンの表皮は、薄いワックス層(クチクラ層)で数ミクロン規模の微細な凹凸。これがロータス効果(ハスの葉に見られる撥水現象)を招き、水を玉のように弾く。どんなに降っても、表面には「水玉コロコロ」が踊るのみ。実際、某植物科学誌2022年号でも、サボテン表層の撥水性能は50種超の中で第3位を記録。

2.トゲは“雨避け”の最前線

さらに、サボテンのトゲは見た目だけでなく機能性も抜群。細かな雨粒を分散・跳ね返す「天然の傘」効果がある。画像解析によると300本のトゲがあるサボテンでは、各トゲが最大直径2mmまでの雨粒を約80%の確率で外側に撥ね飛ばすらしい。

3.下から濡れない“ポジション取り”

加えて、新宿駅前の多くのサボテンは、無機質なバークチップやプラスチック鉢で高く設置されており、地面の跳ね返し水にも強いという事情も。これが“濡れ知らず伝説”の裏の技術的トリック。

4.人為的なケアの可能性

フラワーロード管理担当者の証言によれば、「サボテンは過湿が命取りなので、植木鉢に撥水加工を施し、急激な吸水を防いでいる」とのこと。つまり、人間の慎重なケアも加わり“カラカラ神話”を支えていたわけだ。

リアルな(!?)事例: 新宿駅前、奇跡の「カラカラ事件」

今年6月5日15時、記録的なゲリラ豪雨が東京を直撃。多くの道行く人が傘を差しつつ足早に駅へ駆け込む中、ひとつの花壇だけ異様な光景——周囲の花々や地面は水たまりと化しても、サボテン「新宿ゴールデンボール」(仮名)は、まるで直射日光の下のような乾いた表情。

通勤途中のOL佐々木さん(仮名)は「近くのユリやシクラメンはぐったりなのに、このサボテンだけ、元気どころか表面に水玉すらない」と“逆異常”に目を見張ったという。気になった佐々木さんが近くのコンビニで給水しようとジョウロをかけてみたが、見事に水は玉になり、するりと転がり落ちる始末。

住民たちのSNSには《#新宿駅のカラカラサボテン》が瞬く間に拡散。「もしかして未確認生物!?」「人工知能搭載サボテンでは?」と、ちょっとした都市伝説まで飛び出る始末。

専門家の分析:サボテン“カラカラ神話”のプロセス

生物×都会工学のコラボ

園芸専門誌『プラントライフ21』の大木教授(実名)は「都市空間のサボテンは“植木鉢”という高度な断熱・撥水インフラの上で管理されているため、本来の砂漠環境より水分管理が徹底される」と語る。つまり、都市サボテンは、出自(=乾燥地原産)と環境工学(=鉢の工夫)のハイブリッドで最強の「濡れないキャラ」を手にしたわけだ。

サボテンの水分戦略

サボテンの主な吸水タイムは「夜」。気孔という穴で湿度が高い夜間だけ呼吸し、水分蒸散を最小限に抑える。一方で昼間や急激な雨では、吸いすぎて根腐れしないよう超セーブモード。ある意味で“スマートホーム”並みの省エネ戦略が植物界で成立しているのだ。

都市生活への教訓:サボテンが伝える「しなやかな防御力」

1.過剰なものは吸わない力

人も組織も“情報洪水”の中に置かれる現代、不要なもの・過剰な刺激を「吸いすぎない」ことが、自分を守る秘訣。サボテンも雨の水分を即吸わず“身の程セーブ”を保つことで極度のストレスを回避する——この姿勢、現代人にもおおいに参考になる。

2.自分だけの“撥水コート”を

サボテンの表皮のごとく、自分なりの「撥水コート」をまとうことで、刺激やネガティブニュースから上手にバリアを築き、おだやかに都市を生きる術が見えてくるだろう。

3.個性が“話題の種”を生む

時に、みんなが濡れているときに「濡れない」ことが予想外の注目を呼ぶ——これが本事件最大の皮肉かつチャンス。「みんなと違う」ことを恐れず楽しむ姿勢も、楽しみ上手な生き方につながる。

今後の展望:都市とサボテンのサバイバル共生戦略

気候変動でますます降雨パターンの予測がつかない首都圏。今後は、こうした撥水性の高い植物が都市緑化の主役になる流れが予想される。「都市サボテン緑道プロジェクト」なる夢のような計画も冗談でなくなりつつある。2023年度の東京都の緑化予算で、乾燥型植物の導入案件が前年比12%増と報告されたことからも、市民の間で“サボテン的たくましさ”が新しい価値となりつつあるのは明らかだ。

また、AI技術で「育成と気候管理」を効率化すれば、都市サボテンは単なる景観緑化から、環境調整、防災減災、癒やし効果まで多機能化する未来も夢ではないだろう。

まとめ

新宿駅前の「ずぶ濡れにならないサボテン」事件は、大雨の中の不思議現象を追う小さなニュースでありながら、実は都市構造・人間社会のサバイバル哲学まで映し出す鏡だった。自然の防御力を磨きつつ、自分らしさを発揮する強さこそ、“カラカラサボテン”が私たちに投げかけるヒントといえるだろう。今日も雨が降っても、自分なりの撥水コートをまとって、あなたも都会のサバイバルを乗り切ってほしい。

おまけ:豆知識コーナー

- 大量の雨でもサボテン鉢の排水性は平均50倍!

- サボテンの中には雨粒の音で振動し、眠っていた成長スイッチをONにする種も

- 都内のサボテン撮影隊では、毎年「カラカラ度コンテスト」も開催中(参加者募集中!?)

この記事が“あなたのサバイバル術磨き”にも役立てば幸いだ。

コメント