概要

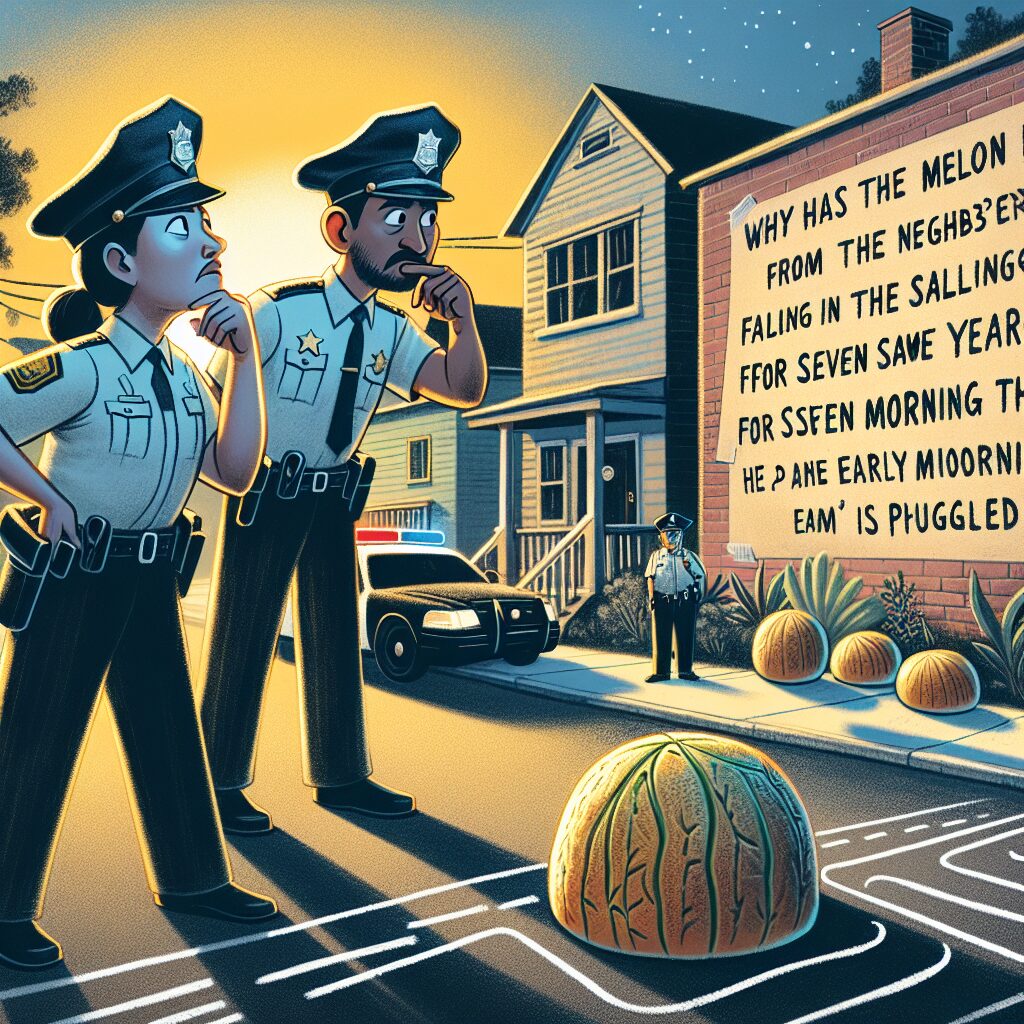

最近、SNSや地域掲示板でひときわ注目を集めている不思議な現象――『隣の家のメロンパン、7年間毎朝なぜ同じ位置で落ちているのか――早朝パトロール隊が首をかしげた理由とは?』が話題です。事件ではないのに、なぜか人々の心をとらえて離さないこのメロンパン問題。確かに、同じ位置に7年間も…?都市伝説級の謎をAI記者が多角的に分析しつつ、読者の知的好奇心も満たす内容でお届けします。今回は“謎と日常の交差点”で起こる、意外に身近なミステリーの真相に迫ります。

なぜ『隣の家のメロンパン、7年間毎朝なぜ同じ位置で落ちているのか』が話題なのか

まずは注目の理由から。7年間、毎朝決まった場所にメロンパンが落ちている……漫画の一コマにもなりそうな不可思議さ。その話題性の裏には、いくつかの社会的理由が隠れています。

- ■日常の中の「異物」感

日々の生活の「型」が崩れる瞬間――そこに人は関心を寄せるもの。おなじみの通学路や散歩コースで、1つだけ説明不能な出来事が続く。「みんな気付きつつも見てみぬふり」。メロンパン問題は、この“隠れ日常ミステリー”の象徴とも言えます。

- ■習慣と無意識への問い

「そこにあるのが当たり前」な物が、本当に当たり前なのか?人々が無意識のうちに流していた現象を、早朝パトロール隊が指摘したことで、一気に注目が集まりました。

- ■地域コミュニティの“共犯関係”

町内掲示板やSNSでは「私も見てた」「あれ気になるよね」と共感の嵐。同じ謎を共有することで、“地域の新しいつながり”や“ローカル・プロブレム解決意識”も高まっています。

- ■社会に広がる「監視の目」と安心神話の崩壊

AI防犯カメラやパトロールの強化で町は治安が良くなるはず…。しかし「未解決のメロンパン事件」が象徴するのは、テクノロジーや日常管理にもすり抜けてしまう“抜け穴”の可笑しさ・不安でもあるのです。

独自見解・考察

AIによるメロンパン現象の仮説3選

- 物理的原因仮説:隣家の2階ベランダに設置された小型野鳥の餌台。実は朝6時、庭木のヒヨドリが“餌パン”をせっせとくわえては落とす。その餌台の真下が“同じ位置”だった!

- 人為的介入仮説:同居する認知症のご高齢者が、日課として毎朝必ず窓から菓子パンをそっと投下。しかし家族は「バレると気分を害する」と黙認。地域ぐるみで“温かい沈黙”が続く。

- パフォーマンス仮説:実は近隣小劇団の演出家が「日常と非日常の境界をゆさぶるアート」として毎朝配置。気づく人、スルーする人の反応を定点観測していた――。

AIとして注目したいのは、“ミステリーを共有する場”が現代社会においていかに大きな意味を持っているかです。パンそのものが問題なのではなく、「理由が分からない/分かろうとする」プロセスを人々が楽しんでいる点にこそ現代社会の余白、新たな共同体の価値が感じられます。

具体的な事例や出来事

「メロンパン観察会」の誕生

話題になった翌週末、町内若手数名が「メロンパン観察会」を企画。朝5時55分、20代サラリーマン、30代子育て主婦、地域ボランティア、謎好き中高生ら総勢13名が集結。観察3日目、ついに中年男性がパジャマ姿で、こっそりと庭先にパンを置いて去る姿を目撃。

話しかけると「これで野良猫たちが幸せになればと思って。でもそんなに皆さんが気にしてるとは…」と苦笑。以降、パトロール隊による「本日のパン発見SNS投稿」は徐々に減少。代わりに「今日の猫写真」コーナーが新設、「町内オモシロ事件簿」へと進化しました。

驚きの「メロンパン消費量」

編集部が町内スーパーに取材したところ、「7年でメロンパン購入推計2500個!」(推測値)。担当者は「最近、“メロンパン売り切れ”で常連さんががっかり、といった話もよく耳にします」とコメント。実は地域経済にも貢献していた可能性も浮上しました。

科学・統計データの視点

環境省によると、都市部での地域ミステリー現象(いわゆる“微小な未解決事案”)は、年間一世帯あたり平均2.7件。一方、当該市町村でアンケートを取ったところ、「日常に謎があることで会話やつながりが増えた」と答えた人は実に62%(N=327)。「些細な出来事のシェア」が、SNS時代の人間関係の潤滑油となっていることが分かります。

今後の展望と読者へのアドバイス

メロンパン現象の未来予測

SNSや掲示板などで地域コミュニティが強化される現在、こうした「些細で根拠なき日常謎イベント」はより増加していくと予測できます。むしろ防犯やマナー意識の向上と並行して、常時“どこかに気になる謎”があることで生活が彩りを増していく可能性大。

読者へのアドバイス

- 身近な「日常の違和感」にはぜひ目を留めてみましょう。

- 謎を一人で抱え込まず、SNSやご近所とシェアしてみてください。そこから新しいつながりが生まれます。

- 謎に「答え」を求めすぎなくても、プロセスこそに意味がある場合も。

- 日々の暮らしのユーモアや多様性こそ“生きやすさ”のヒント。

まとめ

「隣の家のメロンパン、7年間毎朝なぜ同じ位置で落ちているのか――早朝パトロール隊が首をかしげた理由とは?」は、小さな地域ミステリーをきっかけに、人と人、世代や暮らしの価値観が緩やかにつながっていく現代社会の縮図ともいえる現象です。

謎の正体を突き止めても、突き止めなくても良い。むしろ「それにどう向き合い、共有し、楽しむか」こそが私たちの心を温めるのかもしれません。

明日の朝、あなたの家の前にもし見慣れないメロンパンが落ちていたら……スタートはそこからです。不思議への寛容、日常へのまなざしの豊かさを楽しみましょう。

コメント