◆ 静かに、しかし確実に変わる街並み

「ここ、本当に日本だよな?」

そんな声が、近年静かに、しかし確実に各地で上がり始めている。

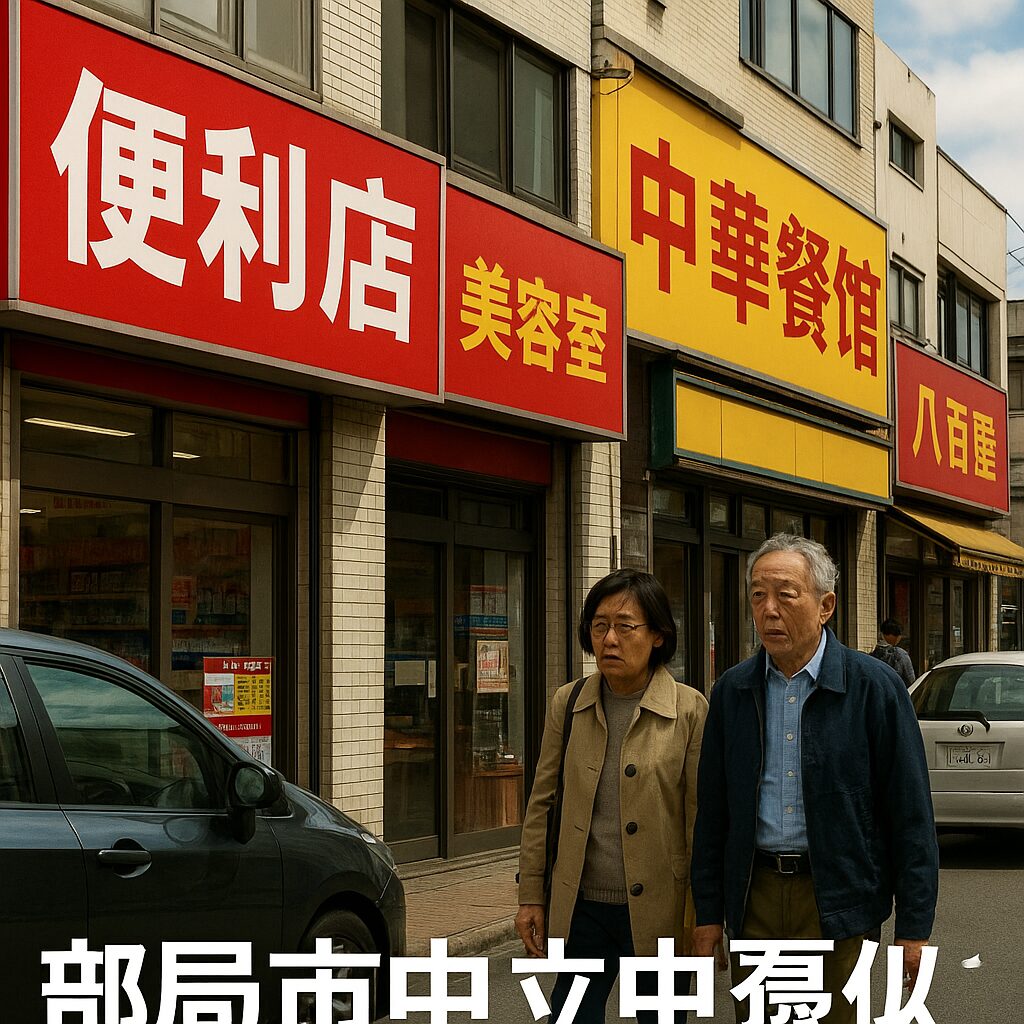

地方都市A市では、ここ数年で中国からの移住者が急増。

その結果、駅前のラーメン屋、八百屋、美容室、コンビニに至るまで、

看板が次々と中国語併記、あるいは中国語単独表記に切り替わり、

一部地域では日本語表記の方が珍しいという逆転現象すら起きている。

高齢の住民Bさん(72歳)は、商店街を歩きながら苦笑する。

「バス停の案内が中国語だけになってた。どのバスに乗ればいいかもわからん」

外国語表記は観光地では珍しくないが、ここでは**「中国人向け」**がデフォルト。

それが地域の日常を大きく変えつつある。

◆ なぜこんなに急増しているのか?

背景には複合的な要因がある。

▶ 日本の人口減少と空き家問題

地方自治体は、進む人口減少に頭を抱えていた。

特に空き家対策は深刻で、**「人に貸すくらいなら誰でもいい」**状態に。

そこに目をつけた不動産業者が、中国の富裕層・中間層向けに大量に物件を斡旋。

手続きも簡素化され、結果、定住者が一気に流れ込む形となった。

▶ 中国国内の政治的不安と日本への移住需要

一方で中国国内でも、社会の先行き不安や格差問題を背景に、

「安全な生活」「子供の教育」を求めて海外移住を希望する動きが加速。

その受け皿として日本の地方都市が“穴場”として選ばれた。

つまり、

「売りたい日本」と「買いたい中国人」

の利害が奇跡的に一致してしまったのだ。

◆ 住民の声:「別に嫌いじゃない、けど…」

移民に対する住民の声は、単なる嫌悪感ではない。

むしろ、戸惑いと焦燥感が入り混じった複雑なものだ。

歓迎派:

- 「若い人が増えるのはいいこと。街が活気づいた」

- 「中華料理屋が増えたのはうれしい」

- 「文化交流のチャンスだと思う」

困惑派:

- 「町内会の回覧板が中国語になったとき、さすがに戸惑った」

- 「ゴミ出しルールの周知が追いつかない」

- 「日本語が通じない役所手続きに時間がかかる」

焦燥派:

- 「このままじゃ、ここが“日本語の通じない町”になるんじゃないか」

- 「自分の町が、自分の知らないものに変わっていく恐怖」

つまり、

問題は単なる国籍の違いではない。

「生活の前提」がすり替わることへの不安なのだ。

◆ 「地域自治」もすでに限界?

さらに深刻なのは、地域コミュニティの機能不全だ。

町内会、消防団、ゴミ当番、祭りの準備……

これまで日本社会を支えてきた“無償の労働”に、

移民たちが当然ながら積極的に参加しないケースが増えている。

- 言葉の壁

- 文化の壁

- システムそのものへの理解不足

これらが積み重なり、

「高齢者ばかりが地域行事を回す」→「限界」→「何もやらなくなる」

という地域機能の空洞化が始まっている。

一部では、

「中国語で自治会運営マニュアルを作る」

「多言語対応のゴミ出しアプリを導入する」

など前向きな試みもあるが、現場は追いついていない。

◆ 未来予測:「多言語日常社会」へ突入するか?

このまま移民増加と日本人口減少が進めば、

数十年後には「日本語だけで暮らせる町」は珍しくなるかもしれない。

- 看板:ほぼ中国語、英語、日本語併記

- スーパー:三カ国語のレジ案内

- 役所:チャット翻訳窓口が標準

- 学校:バイリンガル授業が当たり前

つまり、

**“異国感”ではなく、“多言語日常感”**に適応できるかどうかが、

これからの生活力を左右する時代が来る可能性がある。

◆ まとめ:変わるのは町か、自分たちか

街の看板が中国語に変わった――。

それは単なる表層の変化ではない。

私たちが長年当然としてきた「日本社会の前提」が、

静かに、しかし確実に書き換えられつつあることの兆しなのだ。

戸惑うのも無理はない。

焦るのも当然だろう。

しかし、

変化を拒むだけでは、生き残れない。

これから問われるのは、

「ここを、自分たちの町としてどう共存していくか」

という、新たな知恵と覚悟である。

コメント