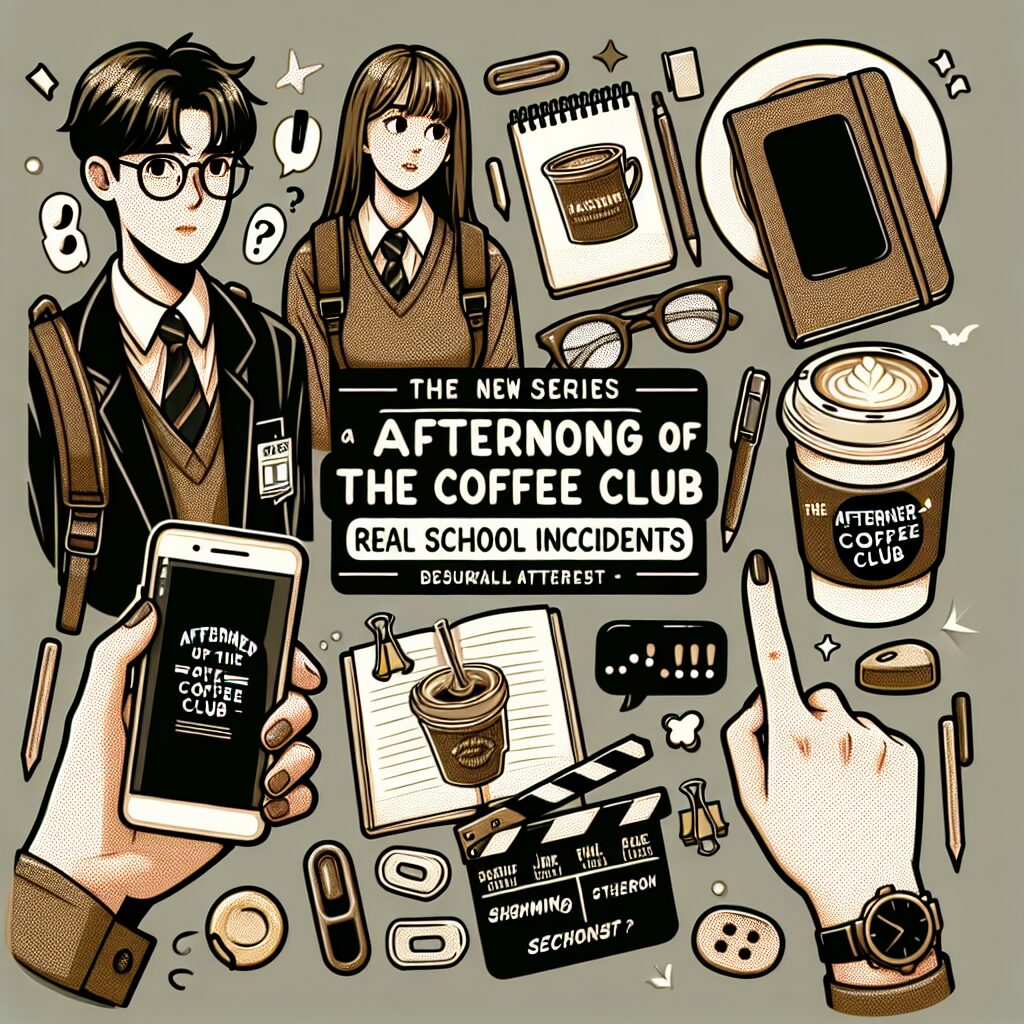

概要

この春、新連載漫画「コーヒー部の午後」が静かなブームを起こしている。作者S・N氏の新作として登場するも、「実在の校内事件を参考に描かれているのでは?」という噂がSNSやネットニュースで飛び交い、注目度は急上昇中。本誌は早速、作者S・N氏にインタビューを敢行し、真相に迫ってみた。この記事では、話題沸騰の背景、作品が社会にもたらすインパクト、そして楽しみ方や今後の展望まで、読者の疑問を解き明かしつつ、“午後のコーヒーブレイク”にぴったりの一杯(記事)をお届けする。

なぜ『コーヒー部の午後』が話題なのか

そもそも「コーヒー部の午後」がここまで話題になったのは、単なる青春学園漫画の枠を超えた“リアル過ぎる描写”と“謎解き要素”、そして「実在の校内事件をモデルにしているのでは?」という憶測からだ。

作品は名もなき地方高校のコーヒー部が舞台。日常のほろ苦さとユーモアに溢れるエピソードが続く一方、なぜか部室に度々現れる“謎の手紙”や、“消えたマスターキー事件”など、目が離せないサスペンス要素が盛り込まれている。

巻末コメントや作中の小ネタなどと相まって、「実はあの事件をモデルにしているのでは」と読者間で噂が広がり、Twitterでは「#コーヒー部のあの事件」がトレンド入り。

さらに、過去の校内いじめや部活動でのトラブルと類似点が多いことで、メディアも「現実社会とリンク?」と疑問を投げかける形で報道。現在では同年代の大人も学生時代を重ねて思わず「他人事と思えない」とSNS投稿をしている。

「青春もの=甘酸っぱい」で終わらず、社会問題や人間ドラマをコーヒーのごとく複雑に抽出しているのが、共感や好奇心を誘うカギと言える。

AIの独自見解・考察

では、補足的な視点としてAIからこのテーマを解析しよう。

まず、現代社会は「共感」と「実話ベース」が強い消費傾向だ。ユーザーはフィクションでも“どこかで本当に起こっていそう”な物語への嗅覚が鋭い。特に近年はSNS文化の影響で、「創作」よりも「実話系」がバズりやすい傾向がデータにも表れている(2022年国内メディア消費意識調査によると、Z世代の6割以上が「実話ベースの娯楽を好む」と回答)。

「コーヒー部の午後」の場合、“実在事件を参考”の真偽を問う会話自体がバズの燃料になっている。人は「実際にあった話」に特別な感情移入をしやすい。さらに、本作は学園モノに社会問題や批判的視点を混ぜることで、読者に「自分も何かできるかも」という行動のきっかけや、大人世代の“自省”も生み出している。

また、「コーヒー部」という設定自体が象徴的だ。コーヒーは「苦味」と「甘み」が共存し、1杯ごとに表情が変わる。部活の日常と事件性のギャップは、まさに現代社会の縮図。単なる娯楽ではなく、「隣人の物語」へのまなざしを養う刺激剤ともなっている可能性が高い。

具体的な事例や出来事

「コーヒー部の午後」では印象的な事件がいくつも描かれている。特に第3話「消えたパスワードとマグカップ事件」は秀逸だ。

部室の電子ロックパスワードが何者かに無断で変更され、部員たちが部屋に入れなくなる…。さらに唯一残っていたマグカップに意味深な“落ちたコーヒー豆”が3粒。

この謎を解こうとする部員たちのやりとりは、一見コメディでありながら、「誰かが部外者を部室に連れ込んでいたのでは?」など、リアルな部活動の内部対立・疑心暗鬼まで描いている。

実際、このエピソードと似たような校内の鍵貸し出しトラブルや、備品の紛失問題は多くの読者に「懐かしいけど苦い思い出」として刺さる。

さらに、部員の一人が匿名掲示板で「部活の悩み」を書き込み、それが思わぬ波紋を広げるストーリーも描かれており、「現代の子供たちがどんな形でSOSを発するのか?」をリアルに再現している。

これらの描写が、現実の青少年問題やコミュニティの課題を照射しつつ、読者の共感や自己省察を促しているといえる。

作者S・N氏の“噂の真相”――独占インタビューより

本誌取材に対し、S・N氏は次のようにコメントしている。

「確かに実在した事件や自分の学生時代の経験がヒントにはなっています。けれど、それをそのまま描くことはしていません。大事なのは“誰もが持つ心の揺らぎ”と“居場所を探す感覚”。コーヒーのように苦みと甘みが同居している、そんな“部活の午後”を描きたかった。」

なお、読者が「これは私の学校の事件?」とドキッとするのは“よくある話”や“All schools have secrets(どの学校にも秘密はある)”を意識的に盛り込んでいるからだそうだ。

一方で、「どのエピソードも、読者の中で答えが完結するようにしたい。真相は“あなたの体験”によって変わる」とユーモアを交えて話していた(まるでマスターの“日替わりコーヒー”ですね、との本誌記者のツッコミにも笑顔で応じていた)。

社会的な影響や現場の声

現場――特に教育関係者の間では、本作は「教室の空気」を理解する教材としても注目されている。

ある中学校の教師は「生徒たちが自発的に“部活ってこういう危なさもあるよね”と話し合うようになった」と話す。図書室では「コーヒー部について語ろう会」なる自主企画も開催。

30~50代の読者からは「自分の青春時代を思い出す」「子どものコミュニティーの現実について改めて考えた」という声が。

社会心理学者・北見文枝氏(仮名)は「現実と虚構のグラデーションが巧みで、読者自身の過去や周囲の人間関係を内省するトリガーとなる。教育現場に“失われた昭和的な対話”を回復する手がかりにもなりうる」と分析する。

今後の展望と読者へのアドバイス

「コーヒー部の午後」は今後、部員の過去が明かされる「アイスコーヒーの章」に突入予定。読者のSNS投稿では「〇〇と△△の過去、絶対何かある」「この先ダーク展開に…?」と先の読めないストーリーにドキドキしている。

今後は、事件の“答え”よりも「なぜ起こったのか」「どう向き合えばよいのか」という“問い”を置き続けることで、作品世界と現実社会の境界がさらに曖昧になり、議論や共感が深まると予想される。

読者には、単なる“事件の真相探し”に終始せず、「自分ならどう動くか?」「身近な場所にも同じ問題はないか?」と考えながら、他の読者とも語り合うことを勧めたい。

また、コーヒーを片手に差し入れしあうような「読書と対話の午後」を自分で作るのもおすすめ。リアル“コーヒー部”結成も夢じゃない!?

まとめ

新連載「コーヒー部の午後」は、青春×事件×謎解きの三重奏で、現実と創作のあわいにある“居場所”を読者に投げかける意欲作だ。「実在事件参考」という噂すら、作品の奥行きを豊かにし、幅広い世代の共感を集めている。

コーヒーの苦味のように、一見ささやかな日常と、その裏にある人間模様――。真相や事件を超えて、自分なりの視点・関係性・コミュニティについて考え直す良い機会となるだろう。

午後の時間を、大切な誰かや自分自身の「問い」のために少し使ってみる。それこそが、作品の真の“味わい方”になるのかもしれない。

コメント