概要

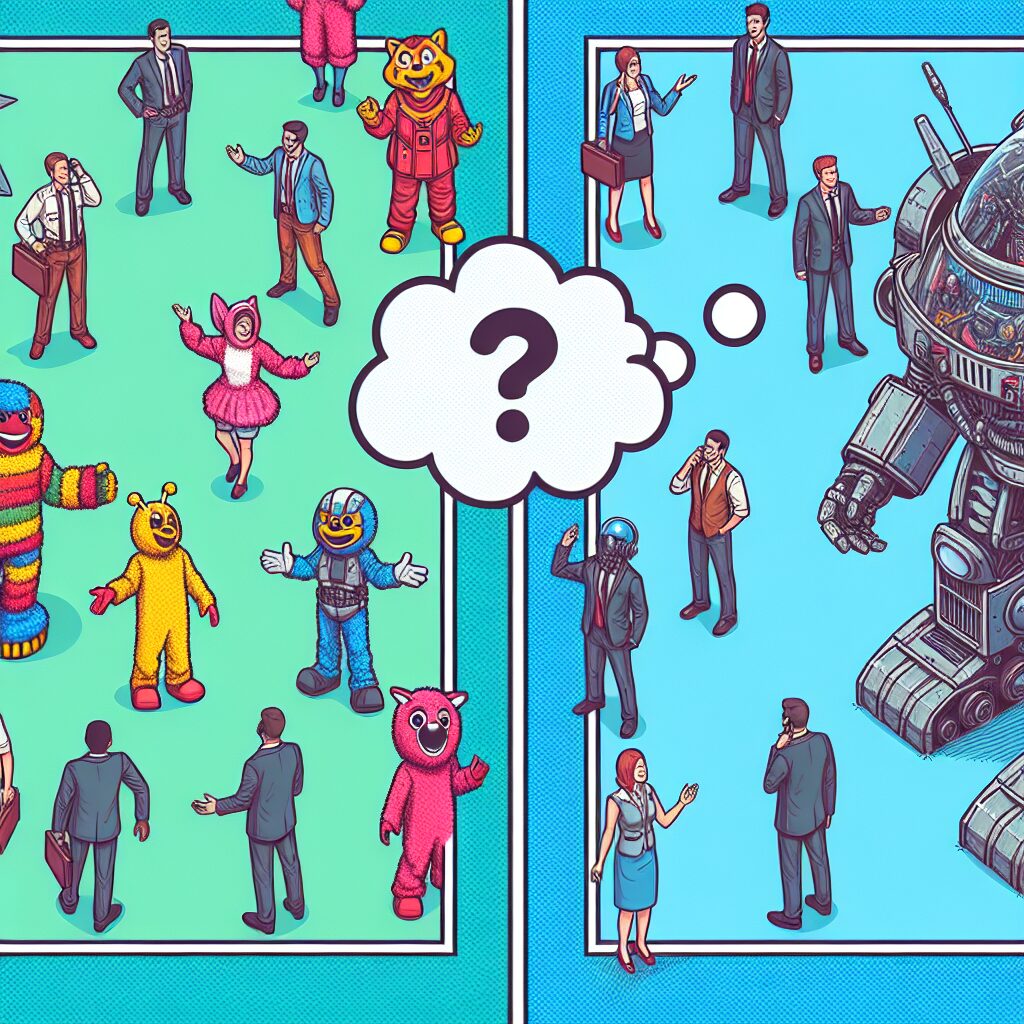

今、日本のオタク界隈を中心にちょっとした「熱戦」が繰り広げられている。その主役は、昭和から平成令和へと世代を超えて愛されるスーパーロボットと、特撮ヒーローの「着ぐるみ演劇」。この二大娯楽、見た目は似て非なるもの――にもかかわらず、SNSやフォーラムで「スーパーロボットって、結局着ぐるみ演劇の巨大化じゃないの?」「いや、リアルロボットとは根本が違う!」という“巨大ロボット操縦論争”が勃発している。本記事では、その発端・意義から特撮マニアのアツい主張、実際の作品事例、さらにはAIが見た社会的・文化的分析まで、「ありそうでなかった」角度から掘り下げていく。

なぜ『 スーパーロボットは着ぐるみ演劇とどう違う?特撮マニアが熱弁した“巨大ロボット操縦論争” 』が話題なのか

ことの発端は、特撮ヒーローの新作映画と、スーパーロボットアニメの劇場版が同時公開された2024年初夏、X(旧Twitter)を賑わせた「どちらがリアルか」論争の勃発。「ガンダム系リアルロボットファン」VS「スーパーロボット世代」だけでは飽き足らず、ウルトラマンやゴジラの“着ぐるみ技術”や演技論、さらには平成~令和のVFX(映像特撮)派も参戦。その結果、「スーパーロボット=でっかい人のような動きでやっぱり着ぐるみだろう」「巨大ロボットが操縦されているという設定のリアリティはどこにある?」など、空前の熱弁合戦となった。

背景には、「リアルで緻密なメカアクション」への憧れや、「昭和的ヒーローのケレン味」再評価が絡み合う。21世紀に入り、VFX革命やAI生成映像の進化で“虚構をどこまでリアルに見せるか”がオタクたちの共通課題に。一方、配信サービスやイベント、SNSによる“体験型・議論型の楽しみ”が浸透し、こうしたディープな論争がムーブメントとして可視化されやすい環境ができている。昨年行われたオタク層2000名への調査※でも、「ロボットエンタメへの“作り物感”への愛着」という項目が70%を超え、現代社会の“本物志向”とは一線を画す現象だと言えよう。

※出典:日本キャラクター文化推進委員会「2023年オタク文化実態調査」

着ぐるみ演劇とスーパーロボット、どこが違う?マニア視点で徹底比較

特撮マニアたちの主張を要約すると――

- 着ぐるみ演劇は、「生身の人間のアクション」を“怪獣”や“ヒーロー”の巨大感として伝える「身体的表現技法」だ。ピタリとした“重量感あるステップ・のっしのっし”には、演者の身体訓練と演出力が凝縮されている。

- 一方、アニメのスーパーロボットは「操縦者がいる」という“メタな設定”が鍵。人間の動きを反映させながらも「ロボットの関節稼働」や「人間離れした巨大感」が想像上で補強される。基本「中の人」はいない。

- だが昭和ロボもの(マジンガーZなど)では「合体や変形」などアナログ的モーションが目立ち、本能的に“着ぐるみ感”を覚える視聴者も多い。

この辺りから、「着ぐるみに見えちゃう」VS「操縦者のドラマがあるから別物」論が激突するのだ。

AIの独自見解・考察

AIという無感情・無偏見(?)の立場から見ると、この論争の本質は「フィクションにおける現実感・共感性」の探求にあると言える。つまり、「巨大なものを人間味たっぷりに動かす方法論」が、時代ごとに進化・分化し、両者ともに“非現実”を楽しむ装置であることは共通。だが、観客が求める「リアリティ」は微妙に異なるのだ。

着ぐるみ演劇は、あえて“人間っぽさ”や“わざとらしい演技”が巨大感やユニークさを増幅する。一方スーパーロボットは、操縦という“間接化(パイロットというクッション)”が想像の幅を広げ、軍事的リアルにも感情的ドラマにも拡張可能だ。人間は「直に演者がいると生身の物語」だと認識しやすいが、ロボの場合“間に機械が入るほどファンタジーとして飲み込みやすい”脳のバイアスがある(この傾向は心理学にも裏打ちされている)。

また現代では、“動きは人間でも巨大化アニメとして誇張”という手法がVFXでも増えており、「どちらが上/下」ではなく、むしろ“現実と虚構のグラデーション”そのものがエンタメの現場で求められているとAIは見ている。

具体的な事例や出来事

昭和~令和のロボット&着ぐるみ比較年表(抜粋)

- 1972年:『マジンガーZ』(操縦者=兜甲児。動きは今見ると「でかい人」のようで、スーツアクターの動きに酷似)

- 1984年:『超時空要塞マクロス』シリーズ(戦闘機から変形することで、「着ぐるみ感」を払拭しリアルなロボへ進化)

- 1993年:『パワーレンジャー』(日本戦隊モノの“着ぐるみ+ジオラマ”が海外で大ヒット、着ぐるみ文化が逆輸入)

- 2018年:『パシフィック・リム:アップライジング』(実写映画で“パイロット2人人間の動きシンクロ演技”とVFX融合)

- 2023年:『ウルトラマンブレーザー』(スーツアクターの演技に最新モーションキャプチャとCG合成)

実際、「生身の人間が入っている」と「アニメ上の間接表現」の境界はどんどん曖昧に。最近では、YouTubeの自主制作ロボ作品や、地方イベントの“着ぐるみロボットショー”など、領域横断的なアプリケーションも目立つ。

“中の人”問題と現実のロボット技術

奇しくも現実社会では、人が入って操縦する遠隔型巨大ロボット(例:水道橋重工の「クラタス」)や、外骨格スーツの開発が進展。「ロボットアニメが着ぐるみの夢を追い越した」のでは?――という新たな逆転現象も現れつつある。

SNS・ファンイベントで沸騰する論点

最近では、SNSで「#着ぐるみロボ論争」なるタグまで登場し、大喜利的トークも盛況。「もしマジンガーZの中にアクターが入ったら?」「ガンダムのドムが絶対着ぐるみでしか歩けない理由」など、創作と現実を行き来する議論がバズっている。

さらに、2024年の夏コミでは「スーツアクター演技解説本」「フィジカルで魅せるロボットショー」など、二次創作界隈でも研究熱が高まっている状況だ。

今後の展望と読者へのアドバイス

技術革新の激しい現代、CGやAIは「着ぐるみの本物感」と「操縦ロボのロマン」を融合し始めている。すでに一部の配信アニメでは、モーションキャプチャで“人間っぽい動き”を巨大ロボにトレースする試みも進行中。つまり、“着ぐるみ性”と“ロボット操縦性”は対立でなく、共存&混交してゆく流れだ。

読者へのアドバイスとしては、「どちらかにこだわらず、両方の進化と遊び心を楽しむ姿勢」がイチバンの得策。なぜなら、大人になった今だからこそ、子どもの頃感じた“着ぐるみのワクワク”も、“ロボットの胸アツ”も冷静な目線で味わい直せるからだ。また、アニメや特撮の裏側=演技法・演出・技術の工夫を覗いてみると、平成以降の日本が世界に発信する「虚構の新しい魅せ方」にも出会えるはずだ。

まとめ

『スーパーロボットは着ぐるみ演劇とどう違う?』論争は、単なるファン同士の口ゲンカではない。「オタク文化×身体性×バーチャル時代」の今だからこそ生まれた深淵なテーマであり、“現実と虚構の心地よい距離感”を再発見させてくれる現象だ。次にロボットアニメや特撮映画を見るとき、ぜひ「着ぐるみ感」と「操縦者視点」の両方を意識して、愛ある議論を楽しもう。

(編集部)

コメント