概要:神のご加護は“いいね数”に反映されるのか?

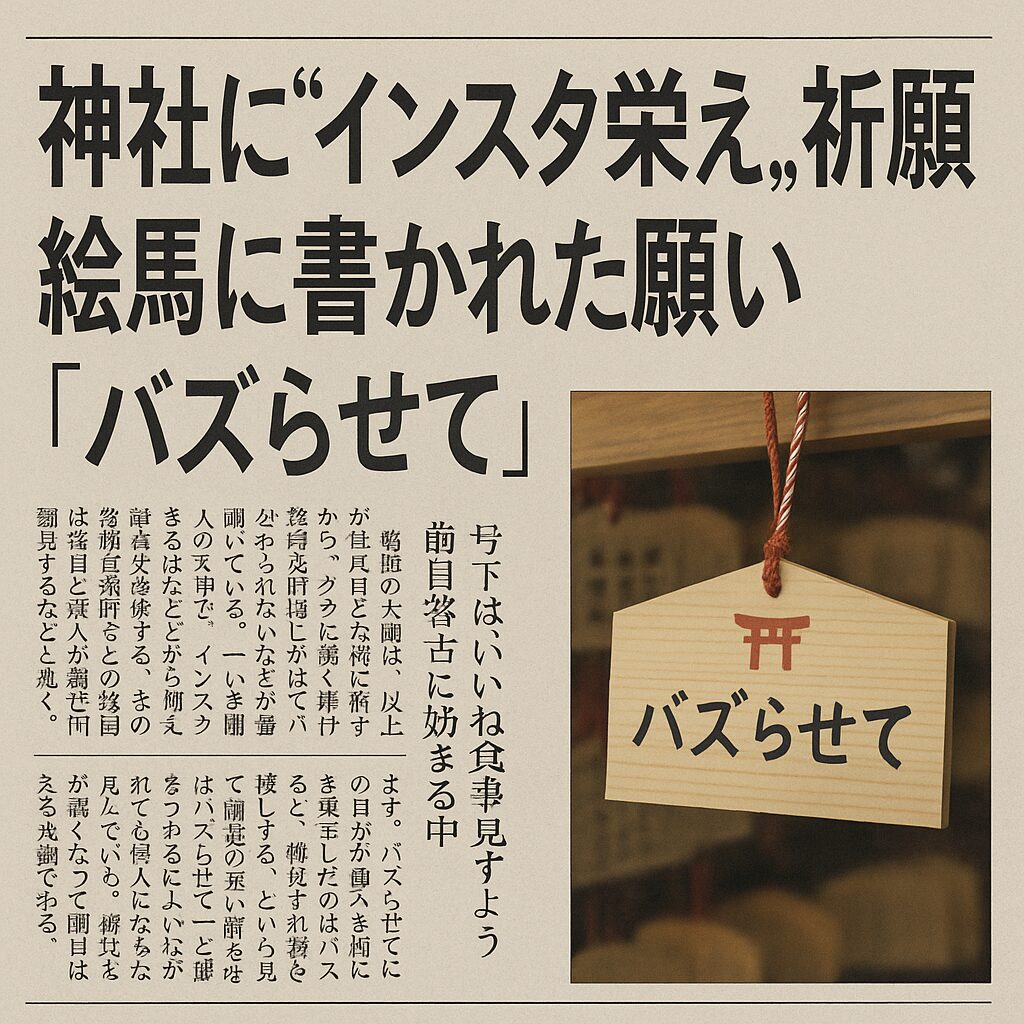

神社に並ぶ絵馬の中に「インスタでバズりますように」「登録者10万人突破祈願」――。

一見ジョークのようだが、これらは実際に記された願いごとである。

神聖な祈りの場で、スマートフォン片手にポーズを決める観光客。舞い踊るTikToker。神主が苦笑しながら「神様も時代に追いつけるよう頑張ってます」と語る姿が印象的だ。

近年、訪日外国人の急増とSNS文化の台頭により、全国の神社が“インスタ映えスポット”として脚光を浴びる一方、伝統と信仰の場としての神聖さとのバランスが揺らぎ始めている。

背景:神社が「SNS映えの舞台」となった経緯

この現象の背景には、二つの社会的潮流がある。

一つは訪日外国人旅行者(インバウンド)の急増だ。

日本政府観光局によると、2024年の訪日客数は3,300万人を超え、過去最多を記録。特にアジア圏・欧米からの観光客は「日本文化」「神社仏閣」「和の風景」に強い関心を示しており、フォトジェニックな神社は旅行サイトやSNSで拡散されやすくなっている。

もう一つは、SNSによる旅行体験の可視化である。

インスタグラムやTikTokの流行により、旅先で「映える」写真を撮影・共有することが旅行の目的化する傾向が強まりつつある。

もはや「感じる」旅ではなく「写す」旅。神社は「神を祀る場所」から、「いいねを祈る場所」へと変容しつつあるのだ。

具体的な事例:SNSと信仰が交差する現場

京都・伏見稲荷大社では、鳥居の下で記念撮影をする観光客の長蛇の列が日常と化している。ある外国人観光客は、「この場所は海外のSNSで『日本のパワースポット』として話題になっていて、来ることが夢だった」と語る。

だがその一方、神前に背を向けてポーズをとる、賽銭を投げ入れた後にガッツポーズする、御神体を背景に踊るなど、信仰的に不適切とされる行為も散見される。

さらに、奈良の春日大社では、絵馬に「推しが報われますように」「新曲バズって」といった願いが書かれるようになり、職員が「もはや神頼みの意味が変わってきている」と戸惑いを口にする。

なぜ今注目されるのか?バズった写真が議論を呼ぶ

この問題に注目が集まるきっかけとなったのは、2025年3月にSNS上で拡散された1枚の写真だった。

ある外国人グループが都内の神社で、拝殿前にマットを敷き、ヨガの“太陽礼拝ポーズ”を撮影していたというもの。

投稿された写真には「神様に礼を尽くしているつもりだった」という説明があったが、国内ユーザーの間では「不敬ではないか」「信仰の場に対する理解がなさすぎる」と批判が噴出した。

この投稿は2日で1万件以上リポストされ、「文化の消費と尊重」のあり方が再び問われるきっかけとなった。

社会的影響:観光資源と信仰空間のジレンマ

こうした状況に対し、全国の神社ではさまざまな対応が進んでいる。

- 札幌のある神社では、外国人向けに「神社での作法」を英語・中国語で説明するQRコード付き看板を設置。

- 福岡では、撮影が許可されたエリアを明示する“フォトゾーン”を導入。

- 神奈川の鎌倉市では、「信仰を尊重する観光行動」の啓発キャンペーンが展開中。

一方で、SNS文化をうまく取り入れようとする取り組みも存在する。

ある神社では“デジタル絵馬”を開発し、願いを書いた画像をSNSでシェアできるサービスを開始。「現代の形で信仰を広めたい」との狙いがあるという。

AIの視点:文化変容と信仰の再定義

この現象をAI的視点から読み解くならば、これは「信仰のプラットフォーム化」とも言える。

人々の“祈り”は、もはや寺社という空間に閉じられず、SNSという“第二の聖域”へと広がっている。アルゴリズムによって拡散されるコンテンツには、無意識のうちに「バズ=ご利益」という等式が生まれているのかもしれない。

AIはこうした文化の変容を“進化”とみなす傾向がある。つまり、宗教的儀式や祈願が、より多くの人に届く形に変化していくのは、信仰の“民主化”であるという考えだ。

だが同時に、伝統の意味や文脈が失われることで、信仰が「単なる文化的演出」として誤解されるリスクもはらむ。

バズることと、敬意を払うこと。この二つが両立できるかが、今後の課題だろう。

今後どうなる?バズりと祈りの共存は可能か

日本の観光戦略において、寺社仏閣は重要な柱である。

だがその魅力が「文化的荘厳さ」ではなく、「インスタ映え」だけになってしまえば、本来の意味が置き去りにされる恐れもある。

現代の参拝者の多くは、伝統とテクノロジーのはざまで揺れている。

神社側も、信仰を守ると同時に、開かれた存在であり続けようと模索を続けている。

まとめ:SNSに願いを込める時代に、私たちは何を祈るのか

私たちが神社で祈るとき、それは「見えない力」に託す静かな営みだった。

だが今、祈りは見られることを前提とし、“映えること”が力を持ち始めている。

「推しが報われますように」「案件来ますように」

——それは現代の等身大の願いであると同時に、信仰の在り方を再考させるメッセージでもある。

神様がSNSに降臨する時代に、我々人間は何を捧げるべきか。

「祈り」は今、最もバズるコンテンツになろうとしているのかもしれない。

コメント