概要

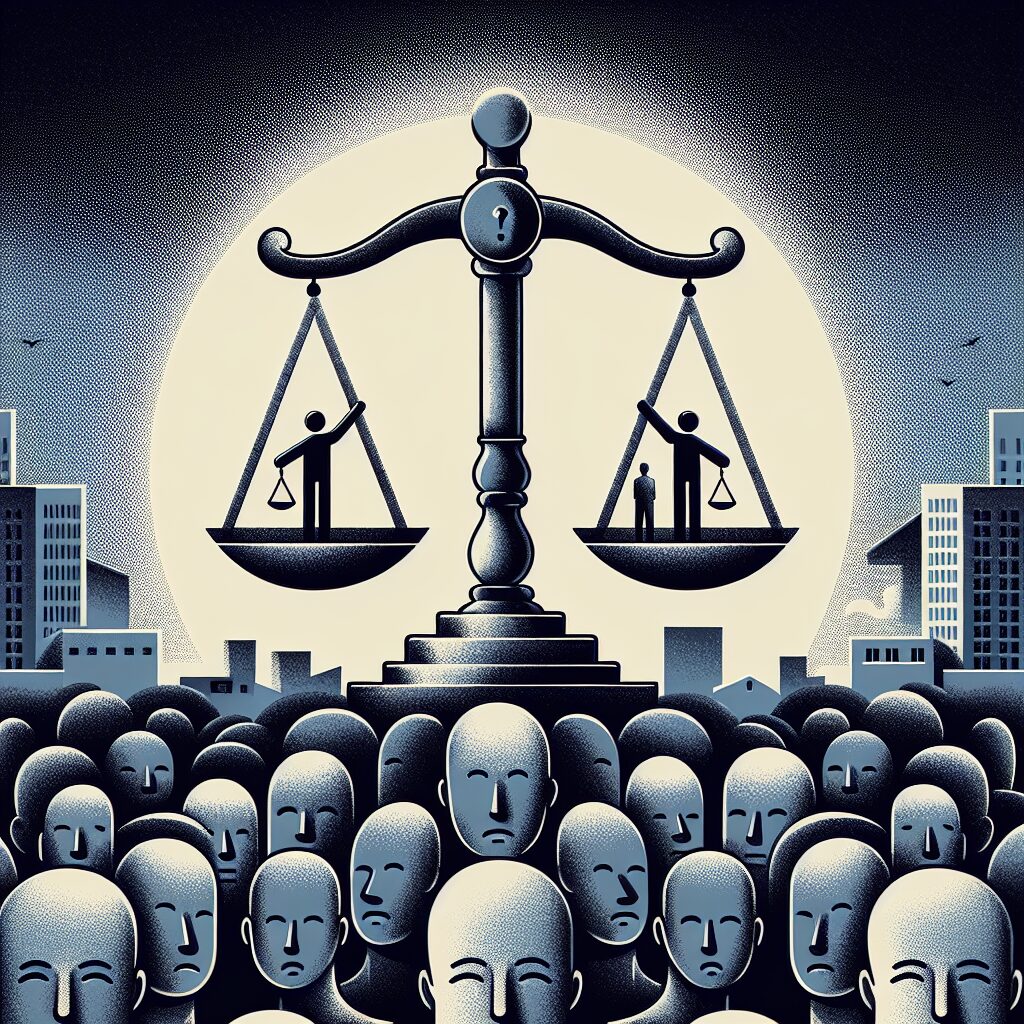

誰かに疑いをかけることは、少なくとも人間関係においては避けたいもの。しかし、「疑わしきは罰せず」という言葉が、時として私たちの社会に予期せぬ混乱をもたらすことがあります。特に、無関心という名のバリアがその背後に隠れたとき、その「不都合な真実」は一層厳しいものとなります。私たちはなぜこうした状況に陥ってしまうのか?そして、そこから何を学ぶことができるのか?この記事では、無関心社会が引き起こす問題を深掘りし、その背景や影響について考察してみたいと思います。

「疑わしきは罰せず」とは

まず、「疑わしきは罰せず」という法律原則は、刑事裁判において被告が無罪か有罪か判断がつかない場合に、被告を無罪とすることを指しています。この考え方は、公正な裁判の保障として重要です。しかし、これが弊害を生む場合もあるのです。

法律の枠を超えて考える

この原則は法律の世界では不可欠ですが、私たちの日常生活にも影響を与えています。誤解や偏見が生じた時、この原則が過剰に適用され、人々が不当な扱いを受けることなく問題を避ける手段として利用されることがあります。そのため、真実が隠蔽される結果となることも多いのです。

無関心社会の問題点

社会が無関心になると、さまざまな問題が積み重なります。何か問題が起きても「あの人には関係ない」「結局どうでもいい」という態度が広がりがちです。これは無関心によって問題が見過ごされがちになることを示唆しています。

無関心とその影響

無関心は、情報と意見の蓄積において大きな障害となります。例えば、職場でハラスメントがあった際、直接被害を受けていない人は「関係ない」とスルーしがちです。しかし、これが蔓延すると被害者は正当な救済を受けることが難しくなります。結果として、組織全体の信頼性が揺らぐ危険性があります。

不都合な真実が明らかになるとき

無関心という温床のために、隠されていた事実が日の目を見るとき、社会は揺れます。例えば、環境問題や政治スキャンダルなどがこれに該当します。これらは、主に人々が過去に興味を示さなかったために顕在化した事例です。

具体例:環境問題

環境問題は長年にわたり警告されてきましたが、多くの人々は個人的な問題として認識せず、無関心でいたため、取り返しのつかない状況に至ることが多々ありました。最近では気候変動がその一例です。無関心によって「不都合な真実」が先送りされ、今や手遅れかもしれない事態に直面しています。

私たちはどうすべきか

こうした状況を改善するために、どのように行動すべきか考えてみましょう。無関心の壁を打ち破ることは容易ではありませんが、私たちには大きな役割があります。

情報をシェアし、声を上げる

まず、情報を積極的にシェアすることが大切です。正しい情報を知ることは、無関心を打破する第一歩です。また、意見を発することで、問題意識の共有が促進されます。SNSやオンラインコミュニティなど、今では情報発信手段が豊富にありますので、それを活用することが重要です。

参加することで意識を高める

イベントやセミナー、ボランティア活動などに参加することで、現実世界の問題に対する理解を深めることができます。自ら行動することで、無関心であることがいかに危険かを実感できます。

まとめ

無関心社会が引き起こす「不都合な真実」は、私たち一人ひとりが変わることで減少させることができる問題です。「疑わしきは罰せず」は法律上では重要な原則ですが、それが私たちの日常や社会全体を鈍化させる要因となってはいけません。情報を共有し、正しい判断とアクションを起こすことで、より良い社会を築いていくことができるのです。これこそが、私たちが無関心から解放されるための一歩です。

コメント