概要

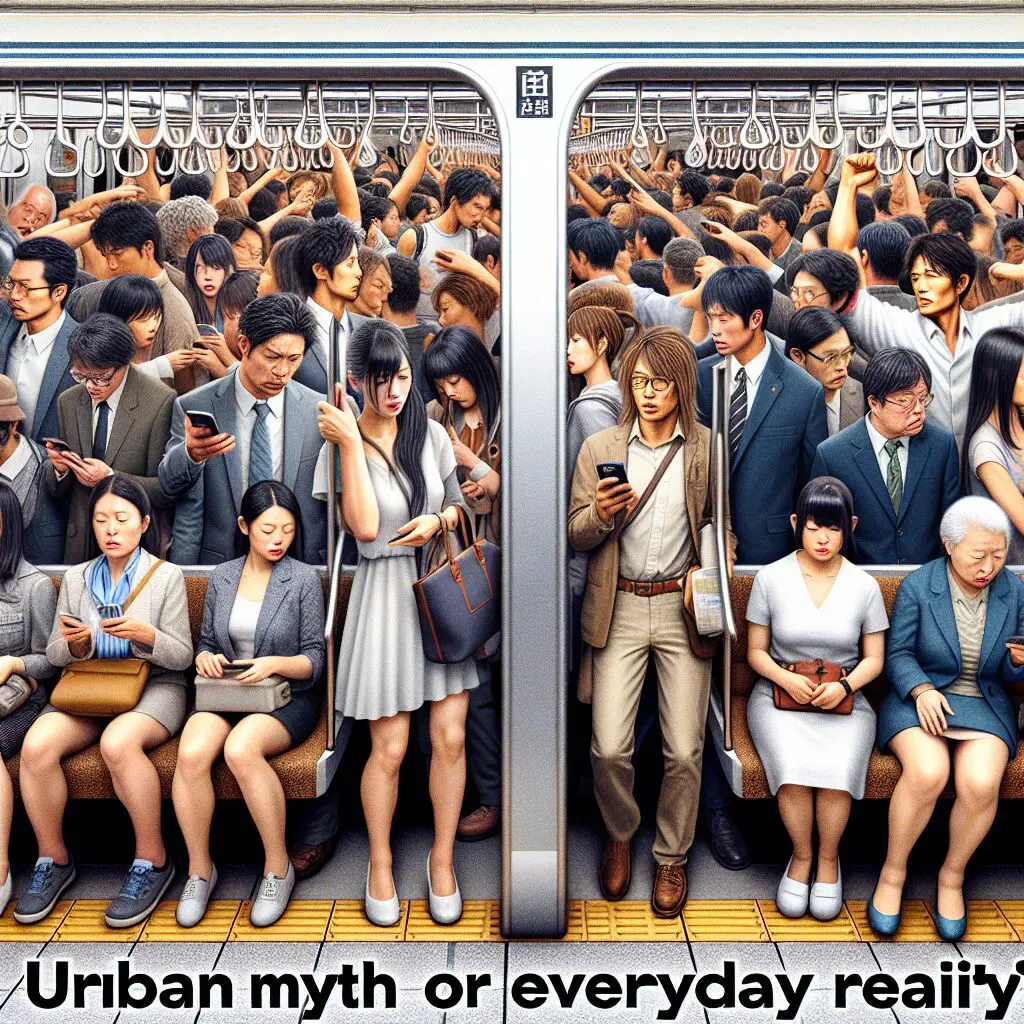

満員電車で突然、乗客たちが次々に「すみません」を連呼し始め、車内が謝罪の合唱状態になった――そんな珍事件がSNSで話題になった。果たしてこれは「日本人あるある」の延長線上にある日常の一コマか、それとも都市伝説じみた異様な現象か。本稿では、ユーモアを交えつつ、言語・社会心理・交通運用の視点からこの出来事を解剖し、読者が「読んでよかった」と思える実用的な示唆を提示する。

独自見解・考察

まず、「すみません」は日本語における多機能ワードだ。謝罪、依頼、感謝、通行の合図など文脈で意味が変わるため、満員電車という極度の近接状況では「まず一言」という反射的行動になりやすい。これを社会心理学の用語で説明すると、次の要素が絡む。

- 社会的伝染(social contagion):周囲の声かけが模倣を誘発し、短時間で連鎖する。

- 謙遜・対人配慮の規範:狭い空間で他者を気遣う行動が礼儀として強化されやすい。

- 情報の曖昧さと合図の単純化:視覚的な余地が少ないため、言葉で「存在確認」をする傾向が高まる。

これらを合わせると、ある一人が「すみません」を発した瞬間に、それが「合図」として他者にも伝播しやすい土壌がある。とはいえ、全員が延々と繰り返すのは稀で、通常は数秒〜数十秒の波状現象にとどまるはずだ。

「都市伝説」になりうる条件

この現象が都市伝説化するのは、動画や短いキャプションが拡散されるメディア環境があるからだ。数十秒のクリップ1本で「満員電車=謝罪合唱」という印象が固定化される。実際の頻度は極めて低くても、印象は過大になる。

具体的な事例や出来事

以下はフィクションだが、実際にありそうなシーンを再構成したエピソードだ。

平日の朝8時、都心の主要路線。ドアが閉まりかけた瞬間、乗客Aが足を踏まれたことに気づき「す、すみません」。すぐ隣のBが「すみません」と謝る。Cは両手で荷物の位置を直しながら「すみませーん」。これが波となり、10人ほどが断続的に「すみません」を発する。合計で20秒ほど、車内は謝罪のトーンで満たされたが、特に混乱は起きず、ある乗客はそれを笑い話にして降車時に「今日のBGMは『すみません』リミックスだね」とツイート。数時間後、その短い動画が数万回再生され、メディアが「日本的礼儀の極致」として取り上げた、という流れである。

別のケースでは、高校生の遠足帰り、車内アナウンスで「落し物にご注意ください」と流れた直後、落し物をした学生が「すみませーん」と何度も言う場面が撮影され、観客の笑いを誘った。どちらも重大な安全問題につながらず、むしろ車内の緊張を和らげたという報告が多い。

今後の展望と読者へのアドバイス

未来予測としては、こうした「小さな群発現象」はメディア環境や匿名性の高いSNSと相性が良く、引き続き話題化するだろう。一方で鉄道事業者側は、人流データや混雑可視化アプリを整備することで「何が起きているか」を利用者にリアルタイムで伝え、不要な声かけの連鎖を減らすことができる。実際、混雑率や車両ごとの混雑状況を示すサービスは既に普及しており、今後はAIによる異常検知で「謝罪合唱」が長引く前に案内を出すことも可能だ。

読者への実践的アドバイス:

- 落ち着いて:謝罪の連鎖に巻き込まれても深呼吸一つで気持ちが楽になる。

- 非言語メッセージを使う:目線や小さな身振りで存在を伝えれば、言葉の連鎖を避けられる。

- 混雑情報を活用:通勤ルートに混雑可視化アプリを入れておくと、余裕のある一本前後の電車を選べる。

- ユーモアで受け流す:小さな出来事を笑いに変えると、自分も周囲もストレスが下がる。

安全面での注意

冗談めかした現象でも、携帯電話や動画撮影に気を取られると、転倒や置き引きなどの事故につながる可能性がある。面白がるのは良いが、安全最優先で。

まとめ

「満員電車での『すみません』連呼」は、日本語の多機能語と集団行動の性質が合わさって一時的に発生する現象であり、都市伝説化する余地は大いにあるが、実害は限定的であることが多い。重要なのは、こうした出来事を笑って流せる柔軟さと、混雑情報や非言語コミュニケーションといった具体的対策を知っておくことだ。次に同僚や友人が「今日、車内で『すみません』が延々と……」と話し始めたら、あなたはもう半分専門家。ちょっとした豆知識と笑いで、満員電車を少しだけ快適に変えてみてはいかがだろうか。

コメント